|

|

LA DINÁMICA

RACIONAL EN EL CAMPO DISCURSIVO[1]

Lázaro Carrillo

Guerrero

(Universidad de Granada)

1. Introducción

El

dinamismo del discurso se puede definir como un procesamiento textual activado

por la intención de perseguir algún objetivo a través del texto, y donde se

construyen una correlación de niveles (morfológico, sintáctico, fonológico,

etc.), elementos, estructuras, significados, y relaciones de diferentes tipos

para conseguir estratégicamente el objetivo propuesto. Meijs (1992) lo expone así:

“Basically,

what the experimental evidence shows is that during text-processing incoming

data are constantly being checked for consistency against the data container in

long-term memory and against the results of what has been processed before, and

that this takes place at all levels and in an interactive fashion, down from

elementary signal level via the morphological, syntactic and semantic level

through to higher pragmatic organizational levels.” (Meijs, 1992: 127-8)

Entendemos que este procesamiento textual que Meijs

(1992) describe es común, en una interacción lingüística, a ambos procesos de

producción y comprensión. En ambos, unas estrategias implican a las otras, y

ambos participan del carácter anticipatorio del proceso de activación extensiva

(spreading activation[2]).

Por ejemplo, el texto de un folleto informativo, editado por British

Telecommunications (BT)[3]:

What you can do to help

Some malicious

callers may dial your number at random. Others may actually know you. But

whichever group they fall into, remember - you're in control. You can help by

taking these few simple precautions whenever you answer your phone:

Keep calm

Most malicious

callers gain pleasure from getting an emotional response from the person they

call. So keep calm and don't show any emotion.

Don’t give your number

When you answer your

phone, just say `hello' rather than giving your name and number. Never give any

information about yourself unless you are certain you know the caller. This may

prevent a caller who dials your number at random from remembering it and

calling again. Make sure callers identify themselves first. If you have a

telephone answering machine, don't put your name and number in your opening

message.

If a caller asks:

`What number is this?', ask what number they want and then tell them whether

they are right or wrong. Don't give your number unless you know the caller.

Tell other members

of your household to follow the same procedure and never to answer any

questions on the phone, no matter how innocent they may seem, unless they know

the caller.

Answering machine

messages should never say that you are out, on holiday or away on business.

They should just say that you can't answer the phone at the moment. If the

message is recorded by a male voice it may deter malicious or nuisance calls.

Don’t talk to malicious callers

If, after following

these general precautions, the phone rings again, don't say anything when you

answer it. A genuine caller will speak first. A malicious caller will probably

hang up.

If you're a woman,

avoid giving details of your sex or marital status in your phone book entry.

Just use your initials instead of your first name.

Some malicious

callers may want nothing more than to have a conversation. So put the handset

calmly down beside the phone and ignore it for a few minutes before replacing

it. If you have a phone with a new-style socket, you can simply unplug if for a

short while. Don't forget to disconnect extension phones too.

Remember - malicious

callers use the phone to hide behind, because they would be too frightened to

say the same things to your face.

muestra claramente por su estructuración, tanto en

el proceso de producción como de comprensión, que hay un carácter anticipatorio

de activación extensiva. Un exponente de ello es la siguiente estructura que

anticipa una enumeración de partes o secciones textuales:

― You can

help by taking these few simple precautions whenever you answer your phone.

Y también muestra claramente el procesamiento

cognitivo de chequear hacia delante y hacia atrás. El siguiente fragmento de

texto es un exponente de ello:

― Some

malicious callers may dial your number at random. Others may actually know you.

But whichever group they fall into, remember – you’re in control.

Estas estructuras de significado propician el

proceso de inferir una identificación, según los casos particulares, a través

de dos referencias fundamentales: “malicious

callers”, y “you’re in control”. Estos

dos conceptos, entendemos que propician un chequeo de datos en la memoria, y de

datos en el texto.

2.

Procesamiento cognitivo

Condor y

Antaki (1997:343-4), desde el punto de vista cognitivo, determinan dos

posiciones con respecto al discurso. Una mentalista,

que considera que los eventos mentales implicados en el discurso son en gran

medida automáticos, causales y deterministas. Y otra, más social, que considera al discurso como un evento social

cooperativamente construido a través de un proceso cognitivo que, socialmente

situado, construye los enunciados y negocia las estructuras.

Beaugrande y Dressler (1981:84, y sigs.) distinguen

entre significado, como el potencial de la expresión de una lengua que

representa y lleva conocimiento (se podría llamar significado virtual), y

sentido, el conocimiento que realmente lleva la expresión de un texto. Así, la

coherencia en un texto viene dada por su continuidad de sentido[4].

Y ésta coherencia configura un mundo textual (textual world), con un sentido y una continuidad concreta, que

puede o no coincidir con el mundo real.

Sin embargo, nos gustaría subrayar los dos

componentes sobre los que Beaugrande y Dressler apoyan ese mundo textual: el texto y el sentido común. Creemos que estos dos componentes son las dos

gravitaciones fundamentales en el proceso cognitivo de la interacción

discursiva:

“Note, however,

that the textual world contains more than the sense of the expressions in the

surface text: cognitive processes contribute a certain amount of COMMONSENSE

knowledge derived from the participants' expectations and experience regarding

the organization of events and situations.” (Beaugrande y Dressler, 1981:85)

Ellos entienden por conocimiento, el contenido

cognitivo de cualquier clase, desde donde es construido el mundo textual. Y

donde el acto de referir hace que las expresiones activen el conocimiento. Este

acto de referir es influenciado por el tipo y propósito del texto, la

importancia y las implicaciones del texto para una situación determinada, la

credibilidad del productor del texto, y el tratamiento del tema del texto.

Nos parecen interesantes los modelos globales de procesamiento cognitivo que distinguen

Beaugrande y Dressler (1981:90), ya que en cierto modo son modelos de

construcción de ese mundo textual que puede o no coincidir con el mundo real: Modelos

globales que contienen un conocimiento de sentido común acerca de las cosas:

Marcos (Frames). Modelos globales de

acontecimientos o estados ordenados en secuencias y ordenados por proximidad de

tiempo y causalidad: Esquemas (Schemas).

Modelos globales de acontecimientos y estados conducidos por un objetivo

propuesto: Proyectos o Planes (Plans).

Planes estabilizados (ellos tienen una rutina pre-establecida) que

frecuentemente especifican los roles de lo participantes y sus acciones

esperadas: Guiones (Scripts). Beaugrande

y Dressler conceden importancia a estos modelos globales en ambos procesos de

producción y recepción de textos:

“...how a topic

might be developed (frames), how an event sequence will progress (schemas), how

text users or characters in textual worlds will pursue their goals (plans), and

how situations are set up so that certain texts can be presented at the

opportune moment (scripts).” (Beaugrande

y Dressler, 1981:91)

Así, la organización activa de la experiencia (schemas), su conjunto

de rasgos típicos en términos de los cuales nosotros representamos nuestro

conocimiento (frames), su ordenamiento secuencial, bien

temporal o lógico (scripts), y sus

secuencias ordenadas que progresan hacia un objetivo propuesto (plans), son adquiridas en el curso de la

interacción con los demás, en escenarios estructurados socialmente, pero cuyo

medio más importante es la lengua (Fowler, 1996:241). Estas categorías pueden ser calificadas como categorías cognitivas que intervienen

en la construcción del texto:

“...depending on

their experiences within social practice, people’s communicative competence

varies – not so much their knowledge of the rules of the language, but their

access to the banks of schemata which allow them to construct (as consumers as

well as producers) different kinds of texts.” (Fowler, 1996:241).

Edwards (1994; en Condor y Antaki, 1997:339) precisa

que la noción de “guiones mentales” (mental

scripts), según los cognitivistas se ubican en las representaciones

mentales de la gente, y pueden ser concebidas como reglas culturales listas

para ser invocadas por la gente en unos tiempos y lugares apropiados, es decir,

como algo que se puede explotar en unas situaciones apropiadas. Nosotros

entendemos que esta noción de “guiones mentales” tiene que ver, también, con

las estructuras genéricas de la lengua y con los géneros del discurso. Es

decir, con maneras genéricas de usar la lengua, de acuerdo con los objetivos y las

situaciones comunicativas. Así, el texto anterior (editado en un folleto

informativo) se estructura de acuerdo a un tipo de texto que requiere ser

informativo e instructivo, y que es divulgado por British Telecommunications para todos los usuarios de esa compañía

telefónica. Ello requiere de unos esquemas mentales de texto comunes (o con un

carácter genérico) para el logro de una comunicación efectiva a un auditorio

muy amplio. Aunque, el uso de estos esquemas mentales de texto comunes (o con

un carácter genérico) puede ir desde situaciones comunicativas tan amplias a

auditorios y situaciones muy particulares.

La

producción e interpretación del discurso implica unas representaciones cognitivas

a través de palabras, estructuras, actos de habla, diálogos, etc. Estas

representaciones adquieren un significado de acuerdo con el conocimiento y

experiencia de cada individuo situado socialmente. Y en esta perspectiva,

Graesser et al. (1997: 292-3) tienen

en cuenta que el significado de estas representaciones es frecuentemente

fragmentario (mas bien que completo), vago (mas bien que preciso), redundante,

abierto, e incompleto. Añadiendo, que estas representaciones se construyen a

través de unos procesos mentales en un continuum

entre dos extremos: uno, donde los procesos cognitivos son ejecutados

automáticamente e inconscientemente (medidos en décimas de segundo); y otro,

donde los procesos cognitivos son premeditados, conscientes, y lentos (medidos

en segundos). Y en este contexto, ellos hacen una revisión de los estudios

hechos sobre cognición y discurso (en su corta historia). Ellos cubren, en

mayor medida, más la comprensión que la producción del discurso. De entre estos

estudios, creemos oportuno destacar los siguientes:

a) Los Modelos Cognitivos del Discurso,

b) el Procesamiento Interacional de Niveles Múltiples

del Discurso y Conocimiento,

c) la Construcción de Inferencias y los Modelos de

Interacción.

a) Los Modelos Cognitivos del Discurso. Ellos son

unos modelos sicológicos del discurso, influenciados por dos grandes teorías

cognitivas: las teorías simbólicas y las teorías conexionistas.

― Las teorías simbólicas (Anderson, 1983) mantienen

que, en el sistema de producción y de comprensión, hay una memoria que trabaja,

y un gran almacén de conceptos, proposiciones, esquemas, y reglas de

producción. Este sistema es activado, y dinámicamente cambiado a lo largo del

tiempo, por unas reglas de producción, que implican más bien acciones

cognitivas que acciones físicas, y obedecen al siguiente formato:

“...IF

[conditions] THEN [action]...

...IF [a

telephone rings and a person is near the telephone] THEN [the person picks up

the telephone and says `hello']...

...IF [the letter

sequence h-e-r-o is perceived] THEN [activate the concept of HERO in working

memory]...” (Graesser

et al. 1997: 300).

Nosotros entendemos que éste es un formato lógico-argumentativo, donde hay un

proceso de inferencia que conduce a una conclusión.

― Las teorías conexionistas (McClelland y Rumelhart, 1986) plantean que las representaciones y los procesos estan

distribuidos entre un gran conjunto de unidades simples, llamadas unidades neuronales, y formando una red,

completamente conectadas entre sí. Esta conexión puede ser positiva

(activadora) o negativa (inhibidora). Cada palabra, proposición, concepto,

esquema, o regla tiene un conjunto correspondiente de unidades neuronales. El

significado se distribuye a través de toda esta red, donde las unidades activan

o inhiben a sus vecinas y éstas a las

suyas, etc. La representación del significado en un particular ciclo de

comprensión consiste en la activación de los valores correspondientes a las

unidades que capturan el contexto y perciben la entrada (input). Esta teoría contrasta con el sistema simbólico, donde el

significado es localizado en una o un grupo de expresiones simbólicas.

Dos modelos, híbridos, de comprensión (en psicología

cognitiva) combinan las teorías simbólicas y conexionistas: el modelo “Construcción-Integración” (CI) de

Kintsch (1988), y el modelo “Sistema

de Producción basado en la Activación Colaborativa” (CAPS) de Just y Carpenter,

(1992).

El primero (CI) distingue tres niveles de

representación: la forma exterior (que preserva exactamente las palabras y la

sintaxis de las frases), la base proposicional del texto (que es similar a la

microestructura proposicional), y el modelo de situación referencial (se trata

del mundo que el texto comunica, y donde se integra la información del texto

con el conocimiento del lector).

El segundo (CAPS) integra las expresiones simbólicas

(palabras, frases, proposiciones, esquemas y reglas de producción). Y la

información en la memoria cambia dinámicamente de acuerdo con las reglas de

producción que son activadas en respuesta a una entrada (input). Las reglas de producción pueden ser activadas en varios

grados, más bien que presentar una de las dos opciones: estar presentes, o estar

ausentes. Así, para activar el concepto de HERO,

no es esencial detectar las cuatro letras. Como en todas las reglas de

producción, éstas cuando son activadas, ejecutan procesos cognitivos o físicos

determinados. Este modelo asume que hay un límite en la cantidad de activación,

llamada caps.

Goldman y Varma (1995) desarrollaron un modelo que

combina rasgos de estos dos últimos modelos (CI y CAPS). En él, proporcionan

más interconexiones entre las proposiciones, y realzan la formación de

macroestructuras globales. Con ello, corrigen uno de los rasgos deficientes del

modelo CI: que los rasgos de la microestrcutura local del texto tendían a

dominar el proceso, de modo que el lector terminaba perdiendo la imagen global.

Y, además, integran los objetivos y estrategias del lector en el mecanismo de

comprensión.

b) El Procesamiento Interaccional de Múltiples

Niveles del Discurso y Conocimiento. El

proceso de comprensión del discurso implica unos componentes múltiples e

interaccionales.

De acuerdo con “la teoría de la modularidad” (Fodor,

1983), existe un módulo autónomo para procesar la sintaxis, y este módulo es

ejecutado más rápidamente que la semántica local o los componentes del

discurso. El discurso y la semántica pueden dominar, con posterioridad, al módulo

de sintaxis, pero es la sintaxis la que está antes en la cumbre, al comenzar el

proceso.

La teoría “hipótesis

de acoplamiento mínimo” (minimal

attachment hipótesis) (Frazier y Fodor, 1978), acerca de la sintaxis,

afirma que el componente sintáctico estaría en la acción inicial de la

interpretación, y el contexto semántico local dominaría luego esta

interpretación. De modo que, la sintaxis se ejecuta siempre primero, incluso

aunque la semántica y el discurso prevalezcan más tarde.

Sin embargo, “las teorías interaccionales” abogan

por una interacción entre estos módulos, sin que haya un orden intrínseco de la

sintaxis antes que la semántica y el discurso (Just y Carpenter, 1992). Unas

veces pueden dominar las fuerzas del discurso, y otras las de la semántica.

c) La Construcción de Inferencias y los Modelos de

Situación. Estos modelos se refieren a la gente, escenario, estados, eventos, y

acciones del micro-mundo mental que el texto describe. En estos modelos, los

textos narrativos han recibido toda la atención, debido a su identificación con

las experiencias cotidianas, y en contraste con los textos expositivos que,

generalmente, informan al lector sobre temas poco familiares con ellos. Así:

– La Posición de la Base Explícita del Texto (Explicit Textbase Position) mantiene que

la base explícita del texto domina en la formación de la representación

cognitiva del discurso, y no el modelo de situación. Las únicas inferencias que

se construyen en el proceso son las inferencias referenciales que unen los

argumentos explícitos y las proposiciones en el texto.

– La Hipótesis Minimalista (Mckoon y Ratcliff, 1992)

se refiere a las inferencias que se codifican automáticamente (en contraste con

la que se hacen estratégicamente) durante la comprensión. Las inferencias basadas

en la situación se codifican solamente cuando hay una interrupción en la

coherencia local, o cuando el lector tiene un propósito para construir una

determinada clase de inferencia. Esta hipótesis predice que las inferencias con

un antecedente causal tendrían una fuerza más alta de codificación durante la

comprensión, y que las otras inferencias se generan esporádicamente en el

proceso.

– “Estrategia se selección del estado actual” (Current-State Selection Strategy) y “Modelo artífice de

inferencia causal” (Causal Inference

Maker Model) precisan que solamente dos clases de inferencias

extratextuales son, fiablemente, generadas durante el proceso de comprensión:

las de antecedentes causales, y las de unos propósitos subordinados.

– La teoría construccionista

(Graesser et al. 1994) asume que el

receptor construye inferencias de acuerdo

con sus propósitos. Señala tres presunciones:

1) las predicciones sensibles al contexto consideran

los propósitos particulares del lector,

2) los receptores intentan construir una

representación del significado que es coherente a ambos niveles: local y

global,

3) los receptores intentan explicar porqué las

acciones, eventos, y estados son mencionados en el texto.

Con todo, esta teoría predice tres clases de

inferencias fiablemente construidas en el proceso de comprensión: las de los

antecedentes causales, las de los propósitos superordinados, y las de las

reacciones emocionales de los caracteres.

– El Modelo de Predicción-Substanciación afirma que

la comprensión es guiada por expectativas, además de por explicaciones.

– “Producción de inferencia promiscua” (Promiscuous Inference Generation) predice que todas las

clases de inferencias se generan en el proceso de comprensión, de acuerdo con

el conocimiento del mundo que tenga el lector. Los lectores construyen un

completo y vivo modelo de situación al desarrollar todos los detalles acerca de

los caracteres.

Graesser et al. (1997:315)

resaltan, entre todas, a la teoría construccionista, ya que los lectores

construyen aquellas inferencias que son relevantes a sus propósitos, que

establecen una coherencia local y global, y que explican porqué las

proposciones son mencionadas en el texto.

Entendemos

que estas representaciones cognitivas de realizaciones de formas cognitivas y

de significados, obedecen a esquemas

argumentativos, tanto en procesos cognitivos automáticos e inconscientes

(estructuras más bien genéricas), como en procesos cognitivos premeditados y

más lentos (estructuras más bien creativas). Las activaciones en los modelos

cognitivos del discurso, los procesamientos interaccionales de los múltiples

niveles del discurso y conocimiento, y la construcción de inferencias y modelos

de situación, obedecen a la necesidad comunicativa que todo uso de la lengua

requiere, y que emana de las distintas situaciones retóricas y del contexto

argumentativo del discurso.

El texto anterior (editado en un folleto

informativo), por ejemplo, obedece a una esquematización argumentativa que

requiere de inferencias y procesamientos cognitivos, en una situación retórica

donde actúan un interés y una intención determinada: to combat malicious calls. Esta intención comunicativa (to take positive action against malicious

calls), junto con una de las conclusiones finales (malicious callers use the phone to hide behind), se procesan

cognitivamente en todo el texto como premisas implícitas, que orientan

argumentativamente a todo el texto hacia unas conclusiones:

(so) Keep calm, Don’t give your number, Don’t talk to malicious callers.

Estas tres conclusiones desarrollan, a su vez, unos

apartados concluyentes. Donde podemos observar procesos de inferencia

realizados a través de estructuras oracionales cohesionadas por puntos y

seguidos:

― When you

answer your phone, just say ‘hello’ rather than giving your name and number.

Never give any information about yourself unless you are certain you know the

caller. This may prevent a caller who dials your number at random from

remembering it and calling again.

encabezadas por la conjunción subordinante if, y condicionando, así, el proceso de

inferencia y el proceso concluyentes:

― If, after

following these general precautions, the phone rings again, don’t say anything

when you answer it.

o por la conjunción coordinante so, realizando una afirmación concluyente:

― So put

the handset calmly down beside the phone and ignore it for a few minutes before

replacing it.

3. Estrategias textuales

Teniendo en cuenta todo lo

anterior, podemos afirmar que la dinámica

racional del discurso se desarrolla mediante dos estrategias de procesamiento.

Un procesamiento estratégico de construcción, y un procesamiento estratégico de

comprensión (Dijk y Kintsch, 1983:6). Así, los propósitos de los interlocutores, el conocimiento de (y entre) ambos, y la situación comunicativa, son puntos estratégicos para operar desde

la lengua hacia ellos, tanto en la construcción como en la comprensión de un

texto. Esto podría esquematizarse de la siguiente manera:

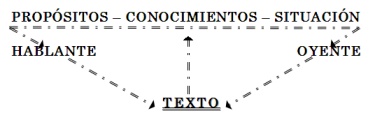

Figura 1. Procesamiento estratégico de construcción

y comprensión del discurso

En este procesamiento, las estrategias textuales de

la construcción lingüística intervienen para los propósitos, conocimientos, y

la situación entre el hablante y el oyente, pero estos, a su vez, intervienen

en la construcción del texto, a través ambos interlocutores. De acuerdo con

esto, el texto anterior (editado en un folleto informativo) se podría estructurar de la siguiente manera:

HABLANTE – British

telecomunications;

OYENTE – usuarios de la compañía telefónica;

PROPÓSITO: to

take positive action against malicious calls;

CONOCIMIENTOS – todos los conocimientos que giran alrededor

del propósito y de la situación comunicativa (donde no hay una presencia física

de los interlocutores);

SITUACIÓN – una interacción comunicativa entre una

empresa comercial y el conjunto de todos sus usuarios, mediante la divulgación,

por escrito, de un folleto informativo-instructivo; y donde hay una distancia

en tiempo y espacio, en la acción ilocutiva que el hablante realiza sobre el

oyente.

Así, las estrategias textuales dependen no solo

del hablante y el oyente, sino, de los propósitos establecidos, los

conocimientos existentes, y la situación de comunicación. Beale (1987:48 y

sigs.) plantea las estrategias como una operaciones funcionales del discurso, y

éstas en un continuum donde en un

extremo está la estrategia genérica

(apropiaciones conscientes de formas y convenciones genéricas), y en el otro

extremo está la estrategia modal

(apropiaciones conscientes de posiciones y direcciones, además de modulaciones

estratégicas desde una posición o dirección a otra). Y entre estas dos están la

estrategia material, lógica, dispositiva y estilística (las cuales forman las

artes tradicionales de invención, disposición, y estilo). Creemos que aunque

Beale las define desde el discurso escrito, éstas tienen igual validez para el

discurso hablado. Su descripción individual sería la siguiente:

Estrategia

genérica. Se trata de la apropiación de

estrategias y operaciones familiares a un conjunto de propósitos y

circunstancias para usarlas en otro conjunto de propósitos y circunstancias.

Esta estrategia implica un tipo de transferencia metafórica, ya que el género

que es apropiado actúa como vehículo para la comunicación de otros

significados. Las apropiaciones genéricas, igual que las metáforas verbales,

pueden ser placenteras y fascinantes, o insulsas e innecesarias. Una de las

ventajas de la apropiación genérica es que casi siempre especifica un contacto

y posición modal, resolviendo así lo que pudiera ser un problema en una

situación de indeterminación retórica.

Estrategia

dialéctica y material. La estrategia

dialéctica se refiere a la estratagema lógica o cuasi-lógica que se realiza en

los “lugares” familiares de clasificación, división, definición, causa,

comparación, etc. Se aplica a todo tipo de tópico o tema y opera en todo tipo

de retórica. La estrategia material es la que se realiza en los temas y

propósitos de tipos específicos de retórica más individuales.

Estrategia

dispositiva. Es la que se encarga de

la disposición u ordenación de todo el campo retórico o discursivo.

Estrategia

estilística. Implica la realización de

un gran abanico de recursos sintácticos y verbales, y actúa en una estrecha

interdependencia de las otras estrategias. En esta estrategia puede

distinguirse cinco conceptos: registro (formas lingüísticas de acuerdo con la

situación), procedencia (formas de acuerdo con el origen social), esquemas

(disposiciones o combinaciones), tropos (modelos de lengua y referencia

tradicionalmente agrupados), y tono (que proyecta la actitud hacia el tema y/o

el auditorio).

Estrategia

modal. Ésta puede estar determinada

por la elección del género o tema. Pero realiza los modos y modulaciones de lo

que se está comunicando, adaptándose a sus propósitos específicos.

Todas estas estrategias pueden tomar un determinado

colorido de acuerdo con los contextos situacionales.

4. Dinámica del

significado

La

dinámica racional del discurso viene a ser la dinámica del significado en los procesos de producción (cómo el, y

qué, significado es transmitido) y comprensión (cómo el, y qué, significado es

obtenido). Tomlin et al. (1997)

afirman que la cuestión del significado es un problema de la semántica del

discurso[5],

y es una cuestión compleja, donde interaccionan una amplia serie de procesos

lingüísticos y no lingüísticos. Ellos presentan esta dinámica discursiva (inclinándose

hacia el proceso de comprensión), mediante lo que denominan dos tipos de

metáforas del discurso: “metáfora ya dada” (conduit

metaphor), “metáfora a construir

en la interacción” (blueprint metaphor).

― La primera (conduit metaphor) es una metáfora sencilla que se puede

esquematizar de la siguiente forma:

-

El hablante

empaqueta el significado que quiere transmitir en un artefacto textual, hablado

o escrito. El fracaso en ello deriva de no armonizar bien el significado que se

quiere comunicar con los detalles del texto que se produce.

-

El oyente

desempaqueta ese artefacto textual y extrae su significado para entenderlo. El

fracaso en ello deriva de no extraer, del texto, los detalles y matices

semánticos característicos del significado transmitido.

En este sentido el lenguaje es visto como un

instrumento de precisión que es usado para construir artesanalmente un

significado concreto, y expresado, completamente, en el texto.

― La segunda (blueprint metaphor) es una metáfora alternativa (a la que ellos se

acogen) que se puede esquematizar de la siguiente forma:

-

El hablante

tiene una representación conceptual de eventos o ideas que se propone replicar

o reproducir en la mente del oyente.

-

El oyente, que

no está imposibilitado ni es pasivo en la tentativa, se ocupa activamente de

construir su propia representación conceptual de los eventos o ideas.

Aquí, el texto es visto menos como una construcción

semántica desarrollada completamente, que como un anteproyecto (blueprint) para ayudar al oyente a la

construcción de una representación conceptual. En este sentido, el texto, como

anteproyecto (comparado al empleado en construir un edificio), contiene poco o

ningún significado per se, sino que

sirve, por convención, para guiar al oyente a construir un edificio conceptual.

Pero construir o interpretar anteproyectos

de texto requiere tratar con dos procesos:

1. “Integración del conocimiento” (knowledge integration). Consiste en

integrar la información semántica proporcionada en cada proposición en un todo

coherente:

-

El hablante

debe de seleccionar eventos y conceptos pertinentes de su experiencia y

organizarlos en una manera provechosa para el oyente.

-

El oyente debe

de integrar las proposiciones recibidas en una representación coherente que le

permita acceder o construir conceptos y eventos virtualmente idénticos a

aquellos sostenidos por el hablante.

2. “Administración de la información” (Information management). Consiste en

administrar el flujo de información entre el hablante y el oyente en una

interacción dinámica en tiempo real:

-

El hablante

ayudará al oyente a lograr la integración del conocimiento, al dirigir, en

parte, los esfuerzos para procesar la información proporcionada a través del

texto. Por ejemplo, el hablante ayudará al oyente explotando la información que

tienen en común como preludio para la información que él cree nueva o

inesperada para el oyente.

-

La coherencia

del conocimiento mantenida por el oyente afectará a la cohesión de la

información que ofrece el hablante.

Nos

gustaría añadir a esta perspectiva de la representación conceptual, el carácter

de realización simultánea de todos los niveles de procesamiento de la

información y de integración del conocimiento. Ello implica que no haya un

orden establecido, jerárquicamente lógico, en la dinámica del significado que se procesa en un evento discursivo. Es

decir, los dos interlocutores, presentes en estas dos metáforas del discurso (conduit metaphor, blueprint metaphor), actúan simultáneamente en la intención,

situación, y manifestación (lingüística) comunicativa. Igualmente que nosotros

no procesamos primero la fonología, luego la sintaxis, y después las unidades

discursivas, etc. (sino que todos estos niveles actúan simultáneamente), estos

dos interlocutores actúan simultáneamente como los dos agentes del anteproyecto

y del edificio textual, el cual está incrustado en un contexto cultural y

situacional determinado. Esta simultaneidad se realiza siempre en el

procesamiento textual. Así, en la interacción distanciada que constituye el

texto anterior (editado en un folleto informativo), en su procesamiento textual

de producción han actuado tanto el escritor, como el lector impersonal sobre el

que se proyecta el texto (you, your…), y en el procesamiento de

comprensión el lector, éste tiene en cuenta la proyección del escritor (aunque

no haya ninguna referencia textual al escritor, su voz está omnipresente en

todas las estructuras). Y es obvio que los dos alternan sus roles de hablante

y oyente, pero nos gustaría destacar ese grado latente de predicción que siempre hay en todo contexto comunicativo, y que

tiene que ver con la construcción del anteproyecto textual (y, entendemos que

también, con los procesos de ostensión y de inferencia).

En este aspecto, Tadros (1994) contrasta su noción

de predicción,

“...an

interactional phenomenon – a commitment made by the writer to the reader, the

breaking of which will shake the credibility of the text.” (Tadros,

1994:70)

con la que ha sido generalmente usada,

“...the

activity of guessing or anticipating what will come in the text, an activity

based on the reader’s common-sense knowledge of the world, of content and

formal schemata (Carrel, 1983; Swales, 1986).” (ibid: 69)

Creemos que ambas consideraciones tienen un punto,

importante, en común: la lógica de lo

probable en la interacción de lo

predecible. Es decir, la predicción es un recurso retórico (Tadros,

1994:70) basado en la lógica de lo probable, y que la dinámica del texto o del

discurso va sugiriendo a ambos interlocutores: hablante/escritor,

oyente/lector. Ésta opera a través de suposiciones o estimaciones aproximadas y

probables sobre que tipo de información se procesa, de acuerdo con un cotexto y

un contexto determinado.

Por su parte, Tadros (1994) traslada el estudio de

la predicción al texto escrito[6]

y al procesamiento del escritor. Ella afirma (pág.70) que la predicción es un

recurso retórico anticipado que compromete o incurre al escritor, en un punto

determinado del texto, a un acto futuro del discurso. Ésta está abiertamente

señalada en el texto, y un trozo de texto que no tenga una señal de predicción

no puede, con claridad, comprometer al escritor a una cierta trayectoria de

acción. En su estudio, ella analiza seis categorías de predicción: Enumeración; Clasificación esperada; Información; Recapitulación; Hipotéticamente; Interpelación. Cada una de estas

categorías consisten de un par: la primera, predecible, señala la predicción

que tiene que ser realizada por la segunda predicha. Y un miembro puede

consistir de una o más oraciones o estructuras. Las características de cada

categoría son las siguientes:

― Enumeración. El

miembro predecible lleva una señal que incurre al escritor a enumerar. El

miembro predecible se puede reconocer en las siguientes estructuras: un sujeto

en plural seguido de un verbo (que requiere un complemento) seguido de dos

puntos / otro tipo de estructura seguido de dos puntos / una oración que

incluye una referencia textual catafórica (lo siguiente, como sigue, etc.) en asociación con un nombre en plural / una

oración que incluye una referencia (substantivo) enumerable en asociación con

un numeral. En el miembro predicho algunos recursos son característicos: rasgos

especiales de distribución, numeración, puntuación, marcadores de secuenciación

(primero, segundo, etc.), repetición lexical y paralelismo gramatical

(estructuras oracionales idénticas).

― Clasificación esperada. El escritor clasifica (distinguiendo entre, / ilustrado por lo

siguiente, etc.) y se compromete a realizar un acto del discurso. El miembro

predecible sería una frase conteniendo una clasificación esperada. La clasificación

podría realizarse por un texto lineal, por un texto no lineal (diagrama,

gráfico, etc.), o por ambos a la vez (el texto no lineal seguido del texto

lineal).

― Información. El

escritor se distancia de las proposiciones atribuyéndoselas a otros. Esta

separación predice una implicación por parte del escritor, quién volverá otra

vez al texto para manifestar sus consideraciones con respecto a lo que esta

informando. Se trata de una evaluación que incluye el acuerdo, el desacuerdo y

otros tipos de respuestas cognitivas y evaluativas. La realización de esta

información requiere el uso de unas estructuras tales como, desde su punto de

vista, de acuerdo con, etc., y unos verbos que pueden distinguirse entre factivos (mostrar, realizar, probar, conocer,…) y no factivos

(reclamar, sugerir, pensar, afirmar,…).

― Recapitulación. Predice que habrá nueva información

en la forma de contrastar detalles, mayor elaboración o explicación. Y ello a

través de recoger información previa en el texto (fue mencionado/afirmado/señalado

anteriormente/en el apartado anterior, hasta aquí, hemos dicho que, etc.),

o utilizando el término de inferencia “antes”.

― Hipotéticamente.

El escritor se distancia del mundo de actualidad, creando un mundo hipotético.

Se caracteriza por la utilización de verbos tales como asumir, suponer,

considerar, y estructuras del tipo: si + NP + VP (verbo en pasado) + NP + VP

(pasado condicional); si + NP + VP (verbo en presente) + NP + VP (presente o

pasado condicional).

― Interpelación. El escritor se distancia de una

resolución por medio de una pregunta, y este distanciamiento predice que más

tarde se implicará con respecto a esa pregunta. La estructura debe de tener una

sintaxis interrogativa.

Tadros (pág.81) concluye en que todas estas

categorías enfatizan la relación entre el escritor y el lector en el discurso.

5. Lógica

discursiva

Entendemos

que el recurso de predicción es un

recurso retórico que facilita la comunicación en ambas partes:

hablante/escritor, oyente/lector; y que vehiculiza una determinada fuerza

comunicativa. Estas categorías anteriores pueden considerarse como recursos

textuales en procesos argumentativos. Y a pesar de que Tadros (1994) las

analiza en el discurso escrito, pueden muy bien ubicarse en el discurso

hablado. Donde posiblemente tengamos que añadir otros recursos

extralingüísticos de la situación comunicativa concreta que son elementos de

predicción: por parte del hablante en el desarrollo de su discurso con respecto

al auditorio, y por parte del oyente en anticiparse a lo que va ser dicho. Y

por otro lado, consideramos que la predicción estaría dentro de la dinámica de

una lógica discursiva, basada,

sobretodo, en el conocimiento y la experiencia intertextual de los

participantes. Por ejemplo, el texto que conforma un cuestionario[7]

compuesto de ocho preguntas para investigar sobre la adicción a Internet,

presenta elementos, en las mismas estructuras de sus preguntas, de predicción

textual en las respuestas:

х Do you stay on line longer than you intended?

х Has tolerance developed so that longer

periods of time are needed on line?

х Do you call in sick to work, skip classes, go

to bed late or wake up early to use the Internet?

х Do you experience withdrawal symptoms

(increased depression or anxiety) when you are off line?

х Have you given up recreational, social or

occupational activities because of the Internet?

х Do you continue to use the Internet despite

the recurrent problems it creates in your real life (work, school, financial or

family problems)?

х Have you made several unsuccessful attempts

to cut down the amount of time you use the Internet?

Ya que la misma estructuración de la pregunta

inducirá a una estructuración similar en las respuestas (aunque éste es un

hecho a constatar cuantitativamente en una investigación minuciosa). Por

ejemplo en: Do you stay on line longer

than you intended?, habrá un predicción orientativa hacia una respuesta del

tipo: Yes /No I do/don’t. Y en: Has tolerance developed so that longer

periods of time are needed on line?, posiblemente habrá una predicción

orientativa similar a: Well, I think/ I

my view…. Pero, en estas predicciones orientativas interviene (al igual que

en las posibles respuestas reales) una lógica

discursiva enraizada en el fenómeno de la intertextualidad.

Kinneavy

(1971), entendiendo que la lógica es

uno de los determinantes fundamentales de la naturaleza del discurso, distingue

áreas específicas de lógica que son relevantes a las áreas específicas de su

tipología del discurso: a) la lógica del discurso referencial, b) la lógica del

discurso persuasivo, c) la lógica del discurso literario, y d) la lógica del

discurso expresivo.

a) En el discurso

referencial (referencia a la realidad, a través de un modo científico,

informativo, o exploratorio), él distingue entre: la lógica del discurso

científico, la lógica del discurso informativo, la lógica del discurso

exploratorio.

— La lógica del discurso científico tiene el

propósito de demostrar la verdad o validez de las declaraciones referenciales

con tanta certeza como las técnicas que una lógica dada puedan lograr. Los

grados mediante los cuales la probabilidad o la certeza son normalmente

considerados son: deducción (que se

puede considerar como una prueba sintáctica), inducción (prueba semántica), y etnológica (que puede considerarse como una prueba pragmática que

coordina las dos anteriores).

La deducción

obedece a unas reglas del sistema deductivo. Es el proceso de inferir unas

conclusiones desde unas premisas. Aunque, lo más común en la practica del

discurso es hacer esta inferencia desde la lógica de los enunciados, mas bien

que hacer un movimiento inferencial desde lo general a lo particular, o de lo

general a menos general. Pero, el proceso

de inferir una conclusión desde unas proposiciones dadas presupone tres postulados:

1) utilizar unas reglas de gramática y de semántica

para construir unas estructuras sintácticas y referirnos a la realidad,

2) utilizar unas reglas explícitas o implícitas de inferencia

(o reglas de transformación) que permiten llegar a unas conclusiones, desde las

afirmaciones dadas, por medio de substituciones, de equivalencias, u

operaciones similares,

3) la utilización, para este proceso, de un sistema

de axiomas que en sistemas cuidadosamente formalizados son explícitos (además

de consistentes, completos e independientes), pero que en el discurso ordinario

puede ser introducido explícita o implícitamente, y en cualquier momento a lo

largo del discurso.

Además, se pueden observar tres tipos de deducciones:

1) un proceso deductivo que implica un movimiento

desde la clase general a un miembro de la clase o a una parte de la clase,

2) un proceso deductivo basado en la lógica de las

afirmaciones o proposiciones,

3) y un tercero, implicando una lógica de las

relaciones, que sería una mezcla de los dos anteriores.

La inducción

está relacionada a la probabilidad, y es una generalización (y una inferencia)

sacada de particularidades:

Una inducción perfecta o completa sería la que

examine todos los elementos sobre los que se hace la generalización (All of the Iranian foreign students are in

need of financial help).

Una inducción filosófica o intuitiva generaliza a lo

universal desde la naturaleza de lo particular.

Una inducción matemática afirma que si una propiedad

pertenece al primer miembro de una serie y a su sucesor, esta propiedad

pertenece a todos los miembros de la serie (aunque podría decirse que es una

forma de deducción, realmente es una clase de inducción intuitiva).

Una inducción de probabilidad es una generalización

que es solamente probable, en el mejor de los casos. Esta generalización no

beneficia a una enumeración completa, ni a la naturaleza de una serie, ni a la

naturaleza de la cosa en consideración. La inducción de probabilidad es la

inducción por excelencia, y es la más frecuente en la lengua natural. En este

tipo de inducción pueden hacerse distinciones tales como: inducción atributiva

(cuando se expresa una cualidad o propiedad que no varia en grado: being ruminant, being American),

inducción variable (la cualidad varia en grado: being hot, being tall), inducción universal (All men are mortal), inducción proporcional (Most [or some] drinkers are dangerous).

La etnológica

es considerada como una lógica pragmática[8]

que utiliza las pruebas sintácticas (deducción) y las pruebas semánticas

(inducción) para llegar al aspecto subjetivo y personal de la prueba. Esta

prueba pragmática se cuestiona si las técnicas deductiva e inductiva utilizadas

para demostrar las cuestiones expuestas son aceptadas como demostrativas por el

receptor.

— La lógica del discurso informativo, es más bien

intuitiva en gran parte. Esta lógica informativa tiene que ver con tres

componentes característicos del discurso informativo: Objetividad (Factuality), Exhaustividad (Comprehensiveness), Valor de la sorpresa informativa (Informative surprise value).

– Objetividad.

Es una noción centrada en el “hecho” (fact),

como algo establecido y que puede ser verificado, a diferencia de la “opinión” o

los “juicios de valor” que eluden una verificación estricta. La verificación

puede ser lógica o empírica, y absoluta o solamente con cierto grado de

probabilidad inductiva. Y las afirmaciones verificables se dividen en aquellas

que son verificables de hecho (factually)

como verdaderas o falsas, y en aquellas que son lógicamente verificables como

verdaderas o falsas. La verificación factual se establece examinado el universo

o por verificación empírica (por medio de datos observables y mensurables). Y

las afirmaciones lógicas[9]

se verifican por sistemas deductivos o inductivos.

– Exhaustividad,

o la lógica del contenido. Se trata de esa relación (lógica) entre el tema del

discurso (que es deseado o esperado) y su contexto de posibles expectativas.

Estas expectativas constituyen el “universo del discurso” acerca del tema; y

cuando éstas han sido adecuadamente esperadas, la información acerca del tema

se puede considerar completada. Aquí, la consideración importante es el

despliegue del sistema de expectativas (implicada por ese universo del

discurso) y la consecuente distinción de las varias alternativas posibles.

– Valor de la sorpresa informativa, o la lógica del valor sorpresa del

discurso. Este valor sorpresa es directamente proporcional a su carácter imprevisible

o a su improbabilidad. Ello implica una lógica de lo improbable o de lo

probable. En la mayoría del discurso informativo, la probabilidad no es interna

al discurso, sino que está en relación con el contexto situacional.

La presencia de estos tres componentes es necesaria

para que un discurso sea adecuadamente informativo. La ausencia de exhaustividad podría despistar o malinformar, ya que

no se despliega la perspectiva de los hechos. La ausencia del valor de la

sorpresa informativa haría al discurso trivial, rutinario, y apagado. La

ausencia de objetividad originaría la ficción (aunque puede ser buena ficción).

— La lógica del discurso exploratorio (discurso basado

en la opinión y exploración) tiene más bien un carácter ilógico en algunos de

sus aspectos, ya que puede ser caracterizada por una inferencia hipotética

involucrada en la exploración. Se trata de procesos de abducción[10]

o retrocesión en contraste con los procesos de inducción y deducción:

Los estados de “dogma”, llevarían a informarse de lo

que se ha dicho antes sobre el tema, e implicaría la lógica de la información y

procesos lógicos peculiares a la narración (gobernada por el principio lógico

de la causalidad que ordena las secuencias de los sucesos), clasificación

(principio lógico de relación), y evaluación (gobernada por el principio lógico

de teleología, -la realización del propósito-).

Las “disonancias cognitivas” o “crisis” implican

unas inconsistencias entre las inferencias de los axiomas o teoremas del dogma

y las inferencias de otras fuentes. Estas inconsistencias se caracterizan por

unas incompatibilidades lógicas: “ni p

ni q”. De esta forma, las inferencias

de los axiomas o teoremas del dogma serían cuestionadas.

b) En el discurso

persuasivo, Kinneavy se basa en las cuatros métodos de persuasión que

Aristóteles hace en la Retórica[11]:

a) los que derivan de la influencia del hablante, pruebas

éticas,

b) los que derivan del tema que se está tratando, pruebas

lógicas,

c) los que derivan de la apelación a las emociones

del auditorio, pruebas sentimentales,

d) los basados en las técnicas estilísticas del

hablante o escritor, estilo retórico.

Estos cuatro métodos se basan, respectivamente, en

los elementos básicos del proceso de comunicación: codificador, realidad,

descodificador, señal. Pero son los tres primeros (pruebas éticas, pruebas

sentimentales, pruebas lógicas) los

que comprenden las pruebas o argumentos retóricos, y los que son considerados

en la lógica del discurso persuasivo como técnicas para inducir a creer. Así

tenemos: el argumento ético, el argumento patético o emocional, el argumento

lógico.

— El argumento ético ha sido llamado de diferentes

maneras: argumento de autoridad, argumento del carácter, argumento personal. El

término ético se refiere al sentido de la moral. Este argumento está

constituido por tres factores, ya distinguidos por Aristóteles:

a) el hablante debe comunicar tener un conocimiento

práctico de la realidad que se está tratando,

b) debe comunicar que tiene presente el bien del

auditorio,

c) debe presentarse él mismo como una persona que no

decepcionará al auditorio[12].

— El argumento patético o emocional conlleva el

estimular las emociones en el auditorio, y que estas emociones[13]

precipiten a la acción.

— El argumento lógico no despliega una lógica

racional, sino una lógica aparentemente racional, tal como es la lógica de la

retórica. Aristóteles dividió estos, aparentemente, argumentos lógicos en tres

tipos: tópicos, ejemplos, y entimemas. Los tópicos tendrían su correspondencia

con la lógica pragmática (etnológica), los ejemplos con la lógica semántica

(inducción), y los entimemas con la lógica sintáctica (deducción):

Los tópicos

se refieren a los lugares donde se encuentran los argumentos, y Aristóteles

distinguió tres clases: especiales (referidos a una ciencia especial, tal como

la política o la ética), comunes (suficientemente universales para aplicarse a

cualquier tema), entimemas (tópicos que son especialmente útiles para servir

como elementos de entimemas retóricos).

Los ejemplos

son unas formas inductivas, para dar evidencia, en la persuasión. Aristóteles

los dividió en históricos y ficticios (parábolas y fábulas).

Los entimemas

son formas deductivas de un argumento, que permite al auditorio completar los

elementos perdidos de la deducción. Generalmente se distingue del silogismo

analítico en que sus premisas son sólo probables (en vez de ciertas), y en que

se desprende de una o varias partes del silogismo (premisas o conclusión). Las

máximas (afirmaciones sobre cuestiones morales o sociales) y los slogans (un argumento deductivo

abreviado) son casos particulares de entimemas.

c) En el discurso

literario, la lógica consiste en el uso de unos recursos estructurales. Es

decir, las técnicas de estructurar de una manera especial. En la estructura

(siguiendo a Aristóteles), la forma (determinación específica de la causa

formal) y el asunto (la causa material) son causas intrínsecas, mientras que la

ejecución (la causa eficiente realizada por el agente) y la finalidad (el

propósito) son causas extrínsecas. Las nociones de forma y asunto o tema, son

las partes y las interrelaciones de la estructura, a la cual se le puede

aplicar la definición de Hjelmslev: “...essentially

an autonomous entity of internal dependencies,...” (citado en Kinneavy,

1971:346). Esta lógica de la estructuración es la lógica del desarrollo de la

probabilidad. La lógica de la probabilidad interna de las estructuras.

d) En el discurso

expresivo, la lógica no está definida. Ésta está orientada, mas bien, a

unos componentes emocionales e intelectuales, los cuales podrían canalizarse a

través de la intuición. Sería una lógica de la valoración y de la voluntad o

deseo, que podría estar, también, canalizada por la creatividad.

Entendemos

que estas lógicas (o lógica, en sentido global), determinantes de la naturaleza

del discurso, son fundamentales por las siguientes razones:

1)

se trata de una

lógica incorporada en el uso comunicativo y real de la lengua, tanto en su uso

diario como en su uso más específico dentro de una comunidad lingüística

determinada,

2)

son lógicas

distinguidas por Kinneavy[14]

dentro de discursos específicos, pero difícil de separar, o de discriminar

cualquiera de ellas en cualquier tipo de discurso o texto, ya que la

característica fundamental de los discursos y textos es más bien su

heterogeneidad que su homogeneidad,

3)

se trata de la

lógica del sistema retórico, de lo probable, de la adaptación al auditorio y a

la situación comunicativa, y se trata de esa parte de racionalidad que junto

con la retoricidad (ejecución y adaptabilidad) y la gramaticalidad (buena

formación) realizan un acoplamiento necesario para el funcionamiento del

proceso comunicativo,

4)

son lógicas con

una dimensión argumentativa, involucradas en un contexto interaccional e

interpersonal del uso de la lengua.

En

definitiva, la reglas de inferencia deductiva e inductiva (discurso

científico), una lógica de descubrimiento (discurso exploratorio), los

argumentos éticos, patéticos, aparentemente lógicos, y estilísticos (discurso

persuasivo), la lógica de sistematización de estructuras (discurso literario),

la lógica emocional e intelectual (discurso expresivo), son lógicas que pueden

ser prominentes en una determinada práctica discursiva, pero que están

presentes en cualquier práctica discursiva, debido a su carácter retórico y su dimensión

argumentativa[15].

Bibliografía

Anderson, John R.

1983. The Architecture of Cognition.

Beale, Water H.

1987. A Pragmatic Theory of Rhetoric.

Beaugrande,

Robert de y Dressler, Wolfgang 1981. Introduction

to Text Linguistics. London, New York: Longman

Carrell, Patricia

L. 1983. “Some issues in studying the role of schemata, or background knowledge

in second language comprehension”, Reading

in a Foreign Language, 1: 81-92.

Condor, Susan y Antaki,

Charles 1997. “Social Cognition and Discourse”.

En: T. A. van Dijk (ed.), Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: A Multidisciplinary

Introduction Volume 1. London: SAGE Publications, págs. 320-347

Dijk,

Teun A. van y Kintsch, Walter 1983. Strategies of discourse comprehension.

Edwards, Derek

1994. “Script formulations: an analysis of event descriptions in

conversation”, Journal of language and Social Psychology, 13: 211-47

Fodor, Jerry A. 1983. The Modularity of Mind.

Fowler, Roger

1996 (2nd edition / 1ª ed.:1986). Linguistic Criticism.

Frazier,

Lyn y Fodor, Janet D. 1978. “The sausage

machine: a new two-stage parsing model”, Cognition,

6: 291-325

Garfinkel, Harold

1974. “On the origins of the term ‘ethnomethodology’”. En: R. Turner (ed.), Ethnomethodology. Harmondsworth: Penguin Books

Goldman, Susan R.

y Varma, S. 1995. “CAPing the construction-integration model of discourse

comprehension”. En: C. Weaver, S. Mannes y C. Fletcher (eds.), Discourse Comprehension: Models of

Processing Revisited. Hillsdale, NJ.:

Graesser, Arthur

C., Singer M. y Trabasso, Thomas 1994. “Constructing inferences during

narrative text comprehension”, Psychological

Review, 1001: 371-95

Graesser, Arthur C., Gernsbacher Morton A. y

Goldman, Susan R. 1997. “Cognition”. En: T. A. van Dijk (ed.), Discourse as

Structure and Process. Discourse

Studies: A Multidisciplinary Introduction Volume 1. London: SAGE

Publications, págs. 292-319

Just,

Marcel A. y Carpenter, Patricia A. 1992. “A capacity theory of comprehension: individual differences in working

memory”, Psychological Review, 99: 122-49

Kinneavy,

James L. 1971 (publicación por Norton: 1980). A Theory of Discourse.

Kintsch, Walter

1988. “The role of knowledge in discourse comprehension: a

constructive-integration model”, Psychological

Review, 95(2): 163-82

McClelland, James

L. y Rumelhart, David E. (eds.). 1986. Parallel

Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition,

vol, 2.

McKoon, Gail y

Ratcliff, Roger 1992. “Inference during reading”, Psychological Review, 99: 440-66

Meijs,

Willem 1992. “Inferences and lexical relations”. En: G. Leitner (ed.) 1992. New Directions in English Language Corpora.

Methodology, Results, Software

Developments.

Sinclair, John

McH. 1980. “Some Implications of Discourse Analysis for ESP Methodology”, Journal of Applied Lingusitics, 1:

253-61

Swales, John M.

1986. “On genres”, artículo presentado en Language

Studies Unit,

Tadros,

Angele 1994. “Predictive categories in expository text”. En: M. Coulthard (ed.), Advances

in Written Text Analysis.

Tomlin, Russell

S., Forrest Linda, Pu Ming M., y Kim, Myung H. 1997. “Discourse Semantics”. En: T. A. van Dijk (ed.), Discourse

as Structure and Process. Discourse

Studies: A Multidisciplinary Introduction Volume 1. London: SAGE

Publications, págs. 63-111

[1] Resumen:

El

procesamiento textual define un dinamismo discursivo donde sus estrategias de

producción e interpretación participan de un carácter anticipatorio en su

interacción comunicativa, e implican unas representaciones cognitivas que

adquieren un significado de acuerdo con el conocimiento y experiencia de cada

individuo situado socialmente. En todo este marco, se realizan unos

procesamientos interaccionales de los múltiples niveles del discurso y

conocimiento, se construyen unas inferencias y unos modelos de situación, y se

obedece a la necesidad comunicativa que todo uso de la lengua requiere, y que

emana de las distintas situaciones retóricas y del contexto argumentativo del

discurso. En todo este procesamiento, los propósitos de los interlocutores, el

conocimiento de (y entre) ambos, y la situación comunicativa, son los puntos

estratégicos desde los que el uso de la lengua opera, tanto en la construcción

como en la comprensión de un texto, y de los cuales dependen las estrategias

textuales. De modo que la dinámica racional del discurso viene a ser la

dinámica del significado en los procesos de producción (cómo el, y qué,

significado es transmitido) y comprensión (cómo el, y qué, significado es

obtenido). Dinámica del significado, donde se realiza una lógica discursiva,

con una determinada fuerza comunicativa, y basada, sobretodo, en el

conocimiento y la experiencia intertextual de los participantes.

Palabras

clave: Discurso,

texto, estrategias comunicativas, proceso cognitivo, situación retórica,

contexto argumentativo, lógica

[2] “If we assume that our mental

lexicon is (among other things) semantically organized, inferencing can be

explained in terms of automatic semantic “activation-spreading”.” (Meijs,

1992:123)

[3] July 1994

[4] “A "senseless" or

"non-sensical" text is one in which text receivers can discover no

such continuity, usually because there is a serious mismatch between the

configuration of concepts and relations expressed and the receivers prior

knowledge of the world.” (Beaugrande y Dressler, 1981:84)

[5] “Discourse semantics is not concerned with

the semantic interpretation or processing of each component in the utterance or

sentence. For example, it is not concerned with how semantic roles are managed

(agent vs. patient vs. instrument) or with how lexical knowledge is accessed

(what ‘dog’ means in ‘The dog chewed my shoe’).” (Tomlin et al. 1997:106).

[6] “...written text

is interactive since two participants are involved: writer and reader,

although, of course, ‘the exigencies of the medium oblige one of the

participants to be only represented at the writing stage, thus complicating the

process for both parties’ (Sinclair 1980:255).” (Tadros,

1994:69)

[7] El profesor de psicología Kimberly S. Young, en la Universidad de Pittsburgh, aplicó el siguiente

cuestionario a unos 496 usuarios intensos de Internet, 396 de ellos calificados

como adictos. Fuente: University

of Pittsburgh Research Review.

[8] Kinneavy (1971:127) añade a esto la

consideración, desde los tiempos de Aritóteles, de una unidad lógica, común a

todas las culturas. Esta consideración, a veces, ha adoptado la posición de un

fundamentalismo racional humano; y otras veces, ha ido más allá, postulando una

lógica común plasmada en estructuras lingüísticas similares. La actual

equivalencia lingüística a esta consideración es la noción de una gramática y

semántica universal (Chomsky).

― “In adition to an ethnologic in science,

there is clearly an ethnologic in exploration, possibly in information,

certainly in persuasion, and in literature.” (Kinneavy, 1971:129)

―

El término Ethno, proviniendo de Ethnomethodology, se refiere a la disponibilidad

para un individuo del conocimiento de sentido común de su sociedad o de

cualquier otro asunto (Garfinkel, 1974:16).

[9] “There are

problems, even withy such distinctions. Some philosophers today question the

strict dichotomy of empirical versus logical. This problem has become quite an

issue in modern semantics.” (Kinneavy, 1971:130).

[10] La abducción es un proceso de razonamiento

donde no necesariamente sigue la conclusión.

[11] “The traditional

framework for the study of the techniques of persuasion is provided by

Aristotle’s second and third books of the Rhetoric, the second having to do

with what is usually called invention and the third with style and organization.”

(Kinneavy, 1971:237)

[12] Estos tres componentes han sido

identificados con “buen sentido” (la habilidad para hacer decisiones prácticas,

y elegir los medios apropiados para lograr un fin), “buena voluntad” (hacer

claro a los miembros del auditorio que él tiene buenas intenciones hacia

ellos), “buen carácter moral” (dar evidencia, en su discurso, de que él es

sincero y de confianza en sus afirmaciones). (Kinneavy, 1971:239).

[13] Aristóteles hace un tratamiento de las

emociones individuales: ira, sosiego, amistad y enemistad, miedo y confianza,

vergüenza y desvergüenza, amabilidad y crueldad, piedad, indignación, envidia,

y emulación. Pero hay que considerar que las emociones tienen diferente fuerza

retórica en las diferentes culturas, y que éstas pueden tener sólo una

apariencia exterior. Por otro lado, también tiene en cuenta a los diferentes grupos

sociales o caracteres: el joven, el viejo, el hombre en la flor de la vida, los

aristócratas, el rico, el poderoso. (Ibíd.:241-4).

[14] El tratamiento o

exposición de la lógica de los distintos discursos de la tipología de Kinneavy

(1971) es más bien una reelaboración personal nuestra orientada a mostrar que

no son lógicas específicas de un tipo de discurso sino de cualquier práctica

discursiva.

[15] La lengua es un sistema

abierto, que tiene que realizar, constantemente, ajustes entre sus hablantes, y

entre las ideas y los conocimientos de éstos. Es en este sistema abierto para

ser cerrado, donde entendemos que se sitúa esta dimensión argumentativa: en una

relación retórica y de orientación entre interlocutores, que la acción de la

lengua trae consigo por naturaleza.

|