|

|

SECRETA

SOFÍA

José

Luis García Martín

(Director de El Clarín de Oviedo)

El

azar, que es siempre el mejor guía, me hace llegar a esta ciudad, que para mí

era sólo un hermoso nombre en el mapa, el 24 de mayo, día de la cultura

búlgara, que hasta entonces apenas si había entrevisto tras su cirílico

alfabeto.

Salgo a la calle cuando la ciudad se despereza y lo primero que veo,

en la tibieza del aire primaveral, es el grisáceo monumento a Vassil Levski, patriota y mártir. “Si gano, gana el pueblo

entero; si pierdo, sólo soy yo el que pierde”, dijo al arrojar el hábito de

monje y tomar la espada del guerrero. Perdió: fue torturado por los turcos

para que delatara a sus cómplices; no delató a nadie y lo colgaron en este

mismo lugar. Pero también ganó: pocos años después de su muerte en 1873 se

conseguía la independencia efectiva de Bulgaria, aunque oficialmente no llegaría

hasta 1908.

Salgo a la calle cuando la ciudad se despereza y lo primero que veo,

en la tibieza del aire primaveral, es el grisáceo monumento a Vassil Levski, patriota y mártir. “Si gano, gana el pueblo

entero; si pierdo, sólo soy yo el que pierde”, dijo al arrojar el hábito de

monje y tomar la espada del guerrero. Perdió: fue torturado por los turcos

para que delatara a sus cómplices; no delató a nadie y lo colgaron en este

mismo lugar. Pero también ganó: pocos años después de su muerte en 1873 se

conseguía la independencia efectiva de Bulgaria, aunque oficialmente no llegaría

hasta 1908.

Doy

unos pocos pasos y a la tristeza funeral del monolito le sucede el oro de las

cúpulas de la catedral Alexandre Nevski, construida precisamente para

conmemorar la victoria. Unos pasos más allá, Cirilo y Metodio, los dos monjes

hermanos que inventaron un nuevo alfabeto, se alzan frente a la columnata

neoclásica de la biblioteca nacional.

Este es un país a la vez muy antiguo –el país

de los tracios mencionados por Homero– y casi de ayer mismo: la catedral, de

tan milenaria apariencia, se terminó en los años veinte; la biblioteca, una

década después.

Pero

los más hermosos monumentos de Sofía son sus parques boscosos e inmensos, los

infinitos árboles que sombrean las calles. Muchos de ellos son castaños de

indias y ahora toda la ciudad está invadida de blancos vilanos, en una rara

nevada primaveral.

Los

estudiantes bullen en torno a la universidad de San Clemente de Ojrida y las

aceras se llenan de puestos de libros enmarañados y de flores diminutas. En el

parque de los Médicos, entre la biblioteca y la universidad, me sorprenden de

pronto, junto a los toboganes y columpios en que juegan los niños, mármoles

romanos dispersos en la yerba: son columnas rotas, estelas funerarias, hermosos

capiteles, restos del tiempo en que Serdika –el nombre romano de Sofía– quería

emular a Roma. Cerca se alza el monumento a los médicos rusos que murieron en

la guerra de la independencia, una pirámide trunca con todas las piedras que la

forman –bloques que se amontonan unos sobre otros sin argamasa– llenos de

nombres y de fechas.

Basta

un primer paseo para que Sofía se nos entregue entera: la iglesia de Santa

Sofía, que da nombre a la ciudad, con la llama del soldado desconocido ardiendo

en un costado, y dentro de sus sobrios muros los asistentes a un funeral que

comen y beben en un cotidiano rito; la iglesia rusa, esbelta, azul y blanca;

edificios con mansardas y cariátides que quieren evocar a París o Viena; la

iglesia de San Jorge, la más antigua, escondida entre aparatosos edificios de

la época soviética, que alza su cabeza sobre las ruinas romanas; sinagogas,

mezquitas, unas fuentes públicas de agua mineral donde la gente llena inmensos

botellones...

Paseo

por Sofía y no puedo dejar de ver los innumerables casinos, los locales de lujo

ostentoso, la garra neoliberal que quiere entrar a saco en esta ciudad que aún

no ha cambiado del todo de piel. “La libertad no hace a los hombre felices; los

hace, simplemente, hombres”, dijo Azaña. Esperemos que la libertad no haga a

esta gente –a la mayoría de esta gente– más infeliz.

En el mamotrético Palacio Nacional de la

Cultura, herencia del anterior régimen, se celebra un pequeño homenaje a la

poesía española. Yo quiero comenzarlo recitando un viejo poema, que escuché por

primera vez de labios de mi abuela cuando aún no sabía leer, y que antes que yo

lo escucharon y cantaron Garcilaso y Cervantes y gentes de todo saber y

condición. Habla de un conde que salió a cazar la mañana de San Juan y vio una

mágica galera de seda y oro, de plata y de coral. En ella un marinero cantaba y

los peces y las aves se acercaban para escucharle. El conde, a gritos desde la

orilla, dijo: “Marinero, por tu vida, dime ahora mismo ese cantar”. Y el

marinero, sonriente, respondió: “Yo no digo mi canción sino a quien conmigo

va”.

Tras

los poemas salimos a la terraza del edificio. Toda la ciudad se desparrama en

torno nuestro, protegida por la mole totémica del monte Vitocha que hunde su

cabeza entre las nubes: cúpulas, minaretes, arboladas avenidas, el manchón

verde de los parques. También Sofía, florecida y desconchada, secreta y

milenaria, sólo dice su canción a quien con ella va. Pero a mí ha querido

susurrármela ya la primera mañana, junto a los niños que juegan y el esplendor

en la hierba de los mármoles rotos.

FILIPÓPOLIS

¿Fundó una ciudad? Cuando Filipo de

Macedonia llegó a este lugar, allá por el año 342 antes de Cristo, ya era una

población vieja de siglos: se llamaba Eumolpia y de la fama de sus habitantes,

los tracios, se había hecho eco Homero. ¿Tuvo un hijo? Cuentan que fue el

propio Zeus quien en forma de rayo bajó del cielo para fecundar a Olimpiade,

madre de Alejandro.

Esta ciudad que ahora se desparrama

indolente por las calles peatonales fue luego cambiando de nombre como quien

cambia de camisa –los romanos la llamaron Trimontium, los otomanos Filibe– hasta

quedarse, quizá cansada de tanta probatura, con el nombre menos eufónico a

nuestros oídos occidentales: Plovdiv.

Paseo por Alexandre I, una bulliciosa

calle peatonal, me detengo ante los escaparates de las joyerías y las tiendas

de moda, no para contemplar la lujosa mercancía, sino a las jóvenes parejas que

la admira tan inalcanzable como para mí su radiante felicidad, idéntica hoy que

hace mil años, idéntica aquí que en cualquier parte.

Si me distraigo un poco, y me fijo sólo en los letreros en inglés, tan

abundantes, pienso que estoy en Oviedo, en Montpellier o en cualquier ciudad

italiana o portuguesa. Sí: esa casona desconchada la he visto yo en Coimbra.

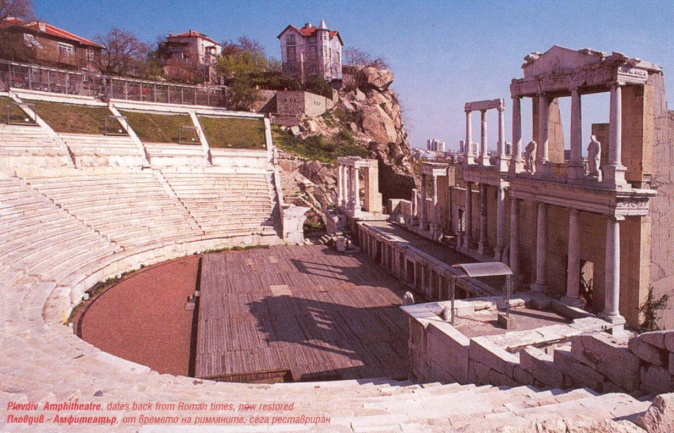

Pero, de pronto, caminando distraído me encuentro con los restos del

Foro romano. Puedo pasear entre ellos, subirme al pequeño escenario que

custodian rotas columnas de mármol. Aquí pronunciarían discursos, pregonarían

mercancías diversas, quizá también recitarían a Homero. Entre el cercano rumor

de los automóviles, creo oír un murmullo de hexámetros: la esposa de Héctor, el

de broncíneo casco, le sale al paso acompañada de una sirviente que lleva en

brazos al hijo que aún no sabe hablar y con suplicantes palabras trata de

impedirle que vaya a encontrarse con Aquiles. Y el llanto del niño cuando su padre

trata de besarlo, asustado del penacho de crines de caballo que llevaba en el

casco.

Hay una tinaja rota entre las ruinas y yerbas descuidadas y rojas

amapolas: recuerdo los versos a Itálica de Rodrigo Caro, pero éste no es un

campo de soledad, ni un mustio collado: una mujer tiende la ropa sobre la

ventana que da al Foro, puestos de libros de espinoso alfabeto lo rodean.

En Plovdiv toda la milenaria historia de la ciudad está a flor de

piel, ni siquiera hace falta rascar un poco para que aflore. En la plaza

Stamboliiski, el punzante minarete de la mezquita del Viernes mira las

graderías del estadio que se hunden en la tierra rodeadas de los puestos de

flores y de cuadros y de las bulliciosas terrazas de las cafeterías. Sobre una

columna de hierro, un emperador romano, que no acierto a identificar, señala

con el dedo lo que fueron sus dominios.

La ciudad se hace todavía más

melancólicamente portuguesa en la calla Raiko Daskalov, arbolada, a ratos

repintada, casi siempre desportillada, que lleva hasta el río Maritza. Me llama

la atención una colorida librería de viejo que es también papelería, y el

vendedor me dice en mal inglés, animándome a entrar, que tiene libros en

francés. En francés y en inglés: poco más de una docena de manoseadas novelas

abandonadas por algún turista. Entre ellas, me sorprende un tomito de la Comedia Humana editado en los años

treinta. Al hojearlo cae al suelo un quebradizo recorte periódico: “La edición

presente todo como la precedente fue consagrada en grande parte a las fiestas

de Tichri. La abondancia de matieras que consacrimos a estas fiestas, nos

obliga a dejar para nuestros proximos numeros la publicacion de una revista

sovre la situacion del judaismo mundial en el anio pasado, un raportage sovre

los judios de Moussoul y de Beyrouth asi que la continuacion de nuestro esseso

sovre los Nombre Judios”.

Sí, también los judíos estuvieron por

aquí, judios de habla española en su mayor parte, y cuando la gran catástrofe

salieron algo mejor librados que sus compañeros de centroeuropa.

Plovdiv: tracia, griega, romana,

bizantina, turca... Con qué indolente sabiduría lleva sobre los hombros el peso

de tanta historia, de tanta sangre. Vassil Levski, ahorcado en una plaza de

Sofía, fue aquí donde inició la revolución, pero Plovdiv siguió siendo parte

del imperio otomano cuando en 1878 se creó el Principado de Bulgaria.

Ahora, como cualquier ciudad de Europa,

parece una capital de provincia del Imperio Americano. Cerca del Foro, un feo

centro comercial acristalado no deja lugar a dudas. Lo rodeo, sin entrar en él,

y cruzo la autopista por un paso de peatones subterráneo, también galería

comercial. Y me encuentro entonces con algo que sólo puedo hallar en Provdiv.

Entre los rutilantes escaparates, los apresurados transeúntes pisan las

desgastadadas losas de la calle que unía el Foro con la basílica. Y en el suelo

de una de las tiendas, se pueden ver los mosaicos de la lujosa mansión que en

este lugar se levantaba. Y a la entrada de una floristería se alza una estela

con una hermosa inscripción que nadie se entretiene en descifrar.

Sí,

aquí los restos romanos no están en un museo, se tropieza uno con ellos, se

entremezclan con las lujosas franquicias de ese otro imperio que es ahora el

dueño del mundo. Pero a Plovdiv –milenaria adolescente– no se le cae encima

tanta historia. Y pasa erguida y seductora ante nuestros ojos “con el fuego de

Vesta entre las manos”, como en el poema de Víctor Botas que una y otra vez me

viene a la memoria.

UNA CUEVA EN LA

MONTAÑA

¿Toda

patria tiene una patraña, o mito, fundacional? Mientras asciendo hasta el

monasterio de Rila por saltarinas carreteras imposibles pienso en el soneto de

Quevedo que resume la historia de España: “Un godo que una cueva en la montaña

/ guardó pudo cobrar las dos Castillas, / del Betis y Genil las dos orillas /

los herederos de tan grande hazaña”.

¿Existe Bulgaria porque hace más de mil

años, un joven aristócrata, Ivan Rilski, se refugió en estas montañas cansado

de la corrupción cortesana? Pero en la cueva en que se refugió no se inició

ninguna reconquista, como en Covadonga, sino que se fue acumulando una

minuciosa cultura cirílica y cristiana capaz de resistir los largos siglos de

la dominación turca.

“El monasterio de Rila –me dicen– fue

el arca de Noé en el que Bulgaria se refugió durante el diluvio musulmán, que

duró bastante más que cuarenta días y cuarenta noches”.

Poco después de salir de Sofía,

cruzamos por Pernik, industrial y desmantelada, que a mí me trae recuerdos del

Avilés siderúrgico de mi infancia. Luego, casi en cada cruce, el monumento a un

monje o a un guerrillero, casas junto a la carretera en las que nunca faltan el

pequeño huerto y el primoroso macizo de rosas, la ligera niebla que lo envuelve

todo y el verdor entenebrecido de las montañas.

Hay un especial placer en estar de

paso, en ser extranjero, en no cargar con el peso de la historia, siempre un

fardo de mugre y sangre.

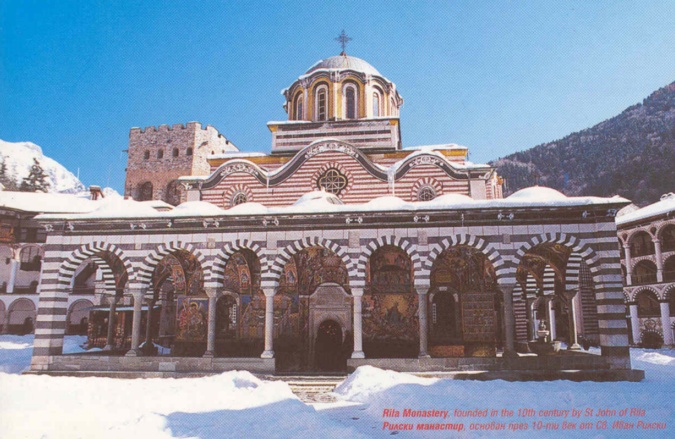

Nada en el santuario de Rila es

original. El monasterio que crearon los seguidores de Ivan Rilski estaba unos

quilómetros más allá. Queda, sí, una torre del siglo XIV, pero sucesivos

incendios fueron destruyendo todas las otras construcciones; el último ocurrió

en 1833.

Como

casi todos los monumentos más emblemáticos de este país milenario, el

monasterio de Rila es, como el país, de ayer mismo: de finales del XIX, de

principios del XX. Algo de tibetano y de

fantástico, de neogótico cuento de hadas, tiene el patio, que podría servir de

escenario a algún episodio de Harry Potter o de El señor de los anillos. En su centro está la iglesia de la

Asunción, tan decorada por dentro y por fuera que resulta, sin duda, el más

monumental libro ilustrado que haya existido nunca. Arca del tesoro,

enciclopedia de todas las cosas, a partir de ella podría reconstruirse toda una

manera ingenua y bizantina de ver el mundo. ¿Cuántas arcaicas pinturas de

brillantes colores llenan sus techos, sus paredes interiores y exteriores, el

churrigueresco iconostasio? Cientos y cientos, quizá miles. Uno no se cansa de

admirar tantos diablos y diablillos, arcángeles, vírgenes, monjes,

fantasmagóricas escenas cotidianas.

Sé

que todo es falso, pintado y repintado ayer mismo, copiado, reconstruido,

envejecido, rejuvenecido. “Toda historia es ficción, / sólo como ficción la

historia existe”, escribió un escéptico poeta.

Sé

también que todo es verdadero, como el hermoso cerco de montañas que se asoma

sobre los muros, como el arroyo que acaricia torrencial las paredes del

monasterio. Su estruendo vale por la mejor música. Iván Rilski no vio estos

muros que levantaron la piedad y el patriotismo y ahora profana la curiosidad

turística, pero se admiró de estas cumbres, todavía con nieve, se dejó

acompañar, como yo, por el fragor cristalino de estas aguas.

Algo

me dicen, que no entiendo. O sí. De otro mundo llego a Rila, que mucho tiene de

bizantina Covadonga, y de pronto, junto al torrente, estoy en el centro del

mundo. Caen los imperios, a tierra vienen las más firmes torres, quedan en pie

los sueños de los hombres. Y los ríos que van a dar a la mar. “Iván Rilski,

cuando se apartó de la corte, no sabía que llevaba con él las semillas del

futuro”, leo en la guía. Toda historia es ficción, toda patria se hace con

sangre y con patrañas. Y por eso cierro los ojos, me desentiendo de la

solemnidad de estos muros, y escucho al impetuoso arroyo adolescente recitar a

Garcilaso: “Corrientes aguas, puras, cristalinas, / árboles que os estáis

mirando en ellas”. O a Quevedo: “Lo fugitivo permanece y dura”.

|