|

|

PROBABILIDAD Y ALEATORIEDAD EN LA SINTAGMACIÓN

TEXTUAL: TEORÍA DE JUEGOS COOPERATIVOS EN LA FORMACIÓN DE LEXICALIZACIONES[1]

Manuel García Pérez

Todo estudio del discurso es un estudio de la

significación y, desde una perspectiva fenomenalista,

es una descripción del horizonte de referentes que articula nuestra percepción

sensorial. El discurso descriptivo, como modalidad textual autónoma e

interdependiente de otras formas discursivas como la exposición o la narración,

presupone una apertura investigadora a un fenómeno semántico básico para

comprender la operatividad de los significados dentro del proceso comunicativo:

la intensión.

Es claro que

la construcción del sentido es la expansión sintáctica de una serie de órdenes

referenciales articulados en el discurso; esta expansión no es azarosa, sino

que está predeterminada por la duración de los periodos sintácticos y por su

contextualización en el seno de las coordenadas espacio-temporales o modalizadoras en las que se desarrolla. La morfología y la

actualización sintagmática de los órdenes referenciales que interactúan en el

texto tienden a la monosemización de las diferentes

unidades sistemáticas topologizadas y cuyo semismo reduce no sólo el contexto comunicativo sino

también el incremento significante que condiciona la duración de los periodos

sintácticos.

A partir de esta noción de la intensionalidad, es lícito que, en la exégesis del proceso

de monosemización, el análisis matemático ratifique

la estabilidad operativa de una serie de intercambios que se producen entre las

diferentes unidades topologizadas en función de ese

incremento significante y de la modalización referencial del sentido

comunicativo que, en última instancia, se persigue.

Las

unidades sintagmatizadas en cualquier discurso

arguyen una única realidad textual entre diversas posibilidades o permutaciones

que subyacen en el sistema. A partir de dos directrices metodológicas

fundamentales, pertenecientes al ámbito de la Econometría, se hace factible la

posibilidad de reconocer el funcionamiento intrasistémico

de los semas en su continua interrelación con el

resto de valores semánticos a lo largo de la expansión de los enunciados: la

Teoría de Juegos Cooperativos y la Estadística Descriptiva.

Si

hemos formulado que el sistema lingüístico plantea un potencial de

posibilidades significativas para las unidades que se irá reduciendo por la

progresión remática de la materia significante y por

el significado operacional del contexto comunicativo, reconocemos, por tanto,

que la combinatoria sistémica deja de ser potencialidad (MÉRÖ, 2001: 45-47) una

vez que el discurso sintagmatizado está clausurado y

el transvase intersémico ha finalizado entre los

diversos enunciados. Toda probabilidad de actualización discursiva de las

unidades sistémicas en una prototípica textura descriptiva está dotada de las

siguientes características o propiedades[i]:

1. La probabilidad

de un suceso seguro equivale a una unidad, esto es, toda actualización

discursiva es una realización formal de muchas de las posibilidades que plantea

la propia virtualidad combinatoria que caracteriza la recurrencia lingüística

(R. ARDANUY ALBALAJAR y J. M. SÁNCHEZ SANTOS, 1995: 9-27; A. GARCÍA PÉREZ,

2001: 57).

2. La posibilidad de

un suceso imposible es nula. Cualquier actualización discursiva ficticia

permite la recombinación de situaciones inverosímiles o hipotéticas que, en

ningún caso, prevalecen en el mundo real, pero que son, operativamente, dentro

de la realidad textual, perfectamente significativas.[ii].

3. Si cierto suceso

aleatorio (C) es la suma de un

número finito de sucesos incompatibles o

diferentes, A1, A2,

A3,... An, que tienen la

posibilidad de sintagmación, su probabilidad existe y

vale la suma de las probabilidades de todos los sumandos o valores semánticos

que intervienen en la descripción del objeto semiotizado.

Cualquier propiedad significativa o expansiva que se fragua en cualquier

predicación sintagmática encierra la

selección específica de una probabilidad (P)[iii]

entre muchas de las que dispone la recurrencia sistémico-lingüística[iv].

En tal caso, toda estructura textual descriptiva, compuesta por sucesiones pantonímicas, [P (An)], textemas, párrafos o enunciados, es resultado de una

selección previa e insólita de una posibilidad entre muchas de las que dispone

el sistema funcional de nuestra lengua, precisamente por su recurrencia

(ANDERSON, 1985).

4. Los anteriores

presupuestos establecen, por tanto, que el sistema es un repertorio finito de

una gran variedad de posibilidades expresivas de naturaleza lingüística. La

actualización sintagmática implica una selección de posibilidades de

naturaleza pragmática con una

combinatoria de representaciones semánticas discretas. La especificidad de la

adecuación de los segmentos operativos en el discurso depende de la

intencionalidad comunicativa y del valor macrosocial

de los contenidos arbitrados en la consecución del sentido textual.

Antes de comprobar la selección

probabilística que se arbitra en toda expansión sintáctico-semántico del texto

descriptivo, comprobemos, desde un aproximación estadística, la recursividad

sistemática que nos ofrece la lengua a la hora de elaborar el discurso.

Fijémonos, por ejemplo, en el grado de frecuencia de los modificadores

adjetivales que se formalizan en el desarrollo temático-argumentativo de un

texto literario.

Sirva el modificador adjetival como

representación de la predicación sintagmática de propiedades remáticas que

ocurren dentro de toda progresión discursiva. La frecuencia de adjetivaciones

en la literatura decimonónica confirma la autosuficiencia funcional de la

descripción, especialmente, en el detallismo determinista de los espacios o en

la definición psicológica de los personajes. Procedemos a la identificación de

modificadores adjetivales especificativos en los diferentes párrafos del

Capítulo II de La de Bringas, de

Benito Pérez Galdós[v]:

1.

Identificamos el número de párrafos y el número de modificadores adjetivales de

cada uno de ellos: Pf1(14), Pf2(36), Pf3(1),

Pf4(2), Pf5(0),Pf6(4), Pf7(2), Pf8(3),

Pf9(3), Pf10(5), Pf11(2), Pf12(1),

Pf13(2), Pf14(2), Pf15(0),Pf16(3),

Pf17(2), Pf18(0), Pf19(2), Pf20(3),

Pf21(7), Pf22(1), Pf23(0), Pf24(0),

Pf25(0), Pf26(36).

2.

Procedemos a la elaboración de nuestra tabla de datos. En la primera columna,

colocamos los valores (el número de modificadores adjetivales específicos) y,

en la segunda, se sitúa el número de adjetivos por párrafo resultante de las

observaciones. Añadimos los datos de la frecuencia acumulada y de la frecuencia

relativa en la tercera y cuarta columnas, respectivamente.

|

xi |

Fi |

Ni |

fi |

|

0 |

6 |

6 |

0,230 |

|

1 |

3 |

9 |

0,115 |

|

2 |

7 |

16 |

0,269 |

|

3 |

4 |

20 |

0,153 |

|

4 |

1 |

21 |

0,038 |

|

5 |

1 |

22 |

0,038 |

|

7 |

1 |

23 |

0,038 |

|

14 |

1 |

24 |

0,038 |

|

36 |

2 |

26 |

0,076 |

|

|

26 |

|

|

3.

Comprobamos cuál es la cantidad media de modificadores adjetivales por párrafo.

La media aritmética nos permite obtener un índice representativo de la

frecuencia de adjetivos especificativos que constituye la textura descriptiva

de este capítulo:

|

xi |

Fi |

xi·Fi |

|

0 |

6 |

0 |

|

1 |

3 |

3 |

|

2 |

7 |

14 |

|

3 |

4 |

12 |

|

4 |

1 |

4 |

|

5 |

1 |

5 |

|

7 |

1 |

7 |

|

14 |

1 |

14 |

|

36 |

2 |

72 |

|

|

26 |

131 |

A continuación, dividimos el producto (131) por N (26), que

es el número de observaciones. Obtenemos así la media aritmética del número de

modificadores adjetivales por párrafo: M=5,038.

4. Para una mejor aproximación al estudio

probabilístico y estadístico de la textura descriptiva, la mediana nos revelará qué valor ocupa el lugar central de las

observaciones. Al dividir por 2, las observaciones, obtenemos el número impar

13. Por tanto, la mediana corresponde al valor situado en los puestos 13 y 14,

es decir, 2.

5.

Es importante que, entro de las medidas de dispersión, reconozcamos la varianza para saber si la dispersión

es muy alta entre las diferentes cualificaciones de los adjetivos de cada uno

de los párrafos. Lograremos especificar si la densidad de la textura adjetival

es lo suficientemente relevante para ratificar la suficiencia operativa de la

secuencialidad descriptiva dentro de la progresión narrativa de los contenidos:

|

xi |

x2

|

x2Fi

|

|

0 |

0 |

0 |

|

1 |

1 |

3 |

|

2 |

4 |

28 |

|

3 |

9 |

36 |

|

4 |

16 |

16 |

|

5 |

25 |

25 |

|

7 |

49 |

49 |

|

14 |

196 |

196 |

|

36 |

1296 |

2592 |

|

|

|

2945 |

La

varianza es la media aritmética del

resultado de la suma de los cuadrados:2945/26=113.26. La desviación típica es,

por tanto, la raíz cuadrada del valor anterior:9.37. Con la varianza medimos la

dispersión respecto a la media aritmética. La varianza y la desviación típica

dependen de la unidad de medida que se emplea para medir la variable. Para

tener una medida invariante respecto de la unidad de medida empleada, debemos

utilizar el coeficiente de variación: el cociente entre la desviación típica y

la media. CV= 9.37/5.038=1.86505.

A partir de estas operaciones matemáticas, conseguimos

evaluar la tendencia progresiva de la inclusión de adjetivos en determinados

tipos de textos, como es el caso de la narrativa decimonónica. El capítulo de

la novela galdosiana explora la recursividad de la adjetivación en cuanto que

la media aritmética y la mediana expresan un alto grado de frecuencia de

modificadores, posibilitando la homogeneidad estructural de la textura descriptiva.

La dispersión del coeficiente de variación está por debajo del 3; esto explica que la textura adjetival es

homogénea y no existe una gran dispersión dentro de las predicaciones. El

capítulo II, recordemos, se centra en la descripción del cenotafio que es el

celo de don Francisco de Bringas. El protagonista padece, incluso, ataques

epilépticos por su obsesión en el arte de conservación y recreación de este

objeto de culto, tan admirado en la época de la Restauración.

Los adjetivos actualizan la nomenclatura de las expansiones

y su alto grado de frecuencia en la

novela galdosina especifica que la adecuación de los objetos y los espacios al

texto es un recurso sintagmático rentable en la configuración discursivo-estética

de la literatura decimonónica. La estructuración de los espacios a través de la

definición de la forma expresada en los adjetivos especificativos y la

descripción de la complejidad psicológica de los caracteres sólo es factible a

través de la sintagmación de tópicos con sus proyecciones expansivas.

Por tanto, se comprende que, para la monosemización del

significado textual, se dispone de una estabilidad isosémica que permite la

aprehensión del sentido monosemizado hasta un determinado momento de la

lectura, que reactivará nuevos valores sémicos extranucleares: éstos influirán

en el sentido potencial intensionalizado hasta ese momento (T. ALBALADEJO

MAYORDOMO, 1986: 170).

Para una mejor comprensión de las interrelaciones sémicas,

las bases formativas de la teoría

macroeconómica de Nash[vi],

conocida como teoría del equilibrio, reconocen la complejidad

sistémico-funcional que opera en las expansiones descriptivas. El concepto de

“juego” formulado por Wittgenstein entiende que cualquier intercambio de

información procede de la propia lógica que tiene cada enunciado[vii]. Es interesante el uso metalingüístico que el

propio filósofo realiza en torno a la

función descriptiva del lenguaje como reflejo de la necesidad de autoanálisis

que el ser humano ha hecho desde el razonamiento deductivo; consolidar su

subsistencia aprehendiendo, desde la modalización, los valores

semántico-significativos de los objetos: “Piensa en cuántas cosas heterogéneas

se llaman “descripción”: descripción de la posición de un cuerpo por medio de

sus coordenadas; descripción de una expresión facial; descripción de una

sensación táctil; de un estado de ánimo. [...] Se

puede ciertamente sustituir la forma ordinaria de la pregunta por la de

constatación o la descripción: “Quiero saber si...” o “Estoy en duda sobre

si...” –pero con ello no se han aproximado mutuamente los diversos juegos de

lenguaje” (WITTGENSTEIN, 2002: 41).

A partir del segundo Wittgenstein, el lenguaje se aprende

actuando con las reglas sociales de su estructura; se interpreta así que toda

interacción comunicativa no responde a un modelo lingüístico común y exclusivo,

sino que las estrategias comunicativas de interpelación o de comprensión se

aprenden con el uso reiterativo del lenguaje. Desde esta concepción del juego

comunicativo, como una interacción de reglas lógicas que presentan usos del

lenguaje según la especificidad funcional de las condiciones que se desarrollan

en un contexto, sabemos que la fluctuación sistemático-discursiva de las

unidades lingüístico-discursivas en todos sus posibles niveles de jerarquización

es concebida como una constante estratégica que determina un perfil de

actuación por parte de los sujetos que intervienen en el acto de comunicación.

La teoría matemático-económica de juegos cooperativos,

esbozada por Newmann y Nash, confirma que la descripción de cualquier juego

debe incluir por lo menos a los jugadores, las estrategias y los pagos[viii]:

todos se conforman desde las acciones y desde la información aportada en la

negociación. Estos componentes se ubican también en el proceso lingüístico-discursivo;

su operatividad se basa en la distribución funcional de los participantes, en

la inversión de material significante y en un contexto que proporciona semas

extranucleares que modifican o recualifican la valencia sémico-textual de las unidades

topologizadas.

Definamos algunos de los aspectos matemático-económicos del

equilibrio de Nash (SOLYMOSI y RAGHAVAN, 2001: 177-185) que instrumentará

nuestra descripción funcional de la comprehensión sémica en algunas

lexicalizaciones:

1. La

teoría de Nash confirma que la mayor rentabilidad económica en un organigrama

no está en función del mayor beneficio de un componente, frente a la pérdida de los otros, sino en una

equipolente distribución en la que cada uno de los miembros gane, pero también

pierda en beneficio del otro.

2. Esta

interdependencia económica, que ha sido vital para la organización de los

mercados financieros, es similar a la reconstitución sémica que experimentan

las unidades topologizadas en el discurso. Por tanto, el perfil de estrategia adecuado para una

mejor funcionalidad competitiva de los participantes es la consolidación de un

juego cooperativo: un juego donde los jugadores realizan compromisos

obligatorios, a diferencia de un juego no cooperativo, donde existe un solo

ganador porque, precisamente, no hay compromisos obligatorios y pactados entre

los sujetos que intervienen.

3. Los

juegos cooperativos implican una negociación entre los participantes cuyas estrategias de intervención están

pactadas y donde la acción de pérdida de valores retributivos se compensa con

la ganancia de otros valores que ha perdido otro miembro durante la cooperación

del juego. Esta interacción de pérdida y retribución es correlativa entre todos

los miembros que participan en el juego económico. Así, el equilibrio consiste

en la repetición de una estrategia que se considera como la mejor táctica para

cada uno de los n jugadores que

participan en el juego[ix]:

s*= (s*1, ..., s*n ). Nash demuestra que, en todo juego

para varios participantes, existe una estrategia mixta que lleva consigo el

equilibrio económico de los valores (DAMME y WEIBULL, 1995: 18-40).

{Ai}¥i=1 = {A,Ø, Ø, ... }

La estrategia mixta permite que todos los

participantes que interactúan salgan satisfechos: si alguno altera su estrategia,

el equilibrio se rompe y la cooperación, consecuentemente, no existe (MÉRÖ,

2001; 112-113). La estrategia mixta introduce, además, una equipolencia

funcional de intervención activa por parte de todos los personajes: todos los

perfiles de estrategia interactúan, sabiendo de antemano las previsiones

estratégicas del otro jugador. A partir

de la configuración de este perfil estratégico cooperativo que extraemos del

equilibrio Nash, comprobamos su operatividad en las lexicalizaciones de algunas

unidades discursivas.

Obsérvese el siguiente texto,

“Discrepancias matrimoniales”, de Juan de Mal Lara[x],

en el que demostraremos la regularidad cooperativa que se establece en el

transvase de la extensionalidad a la intensionalidad del sentido textual:

“Trataban

dos (marido y mujer) a la mesa si sería bueno criar una cabra, y trayendo

razones la mujer que sería bueno y él que no, porque, si pare, el cabrito se

saldrá de casa o saltaría por los tejados; el uno decía que con cerrar la

puerta estaba remediado; el otro que no había de estar la puerta cerrada ni con

tanto cuidado.

Fue

tanta la alteración y el enojo que vino de palabra en palabra: Si puede, mas no

puede; en si se irá por los tejados, el daño que hará quebrando las tejas. De

tal manera que (a las voces que daba n sobre: “Ya me paresce que lo veo ir,

corre, muchacho, por allí, abaja por allí”) acudió el vecino paredaño y

preguntando lo que era y sabido, con gran risa les dijo:

-¿Aún no es parida la

cabra, ya el cabrito se desmanda?”

Por ejemplo, nos disponemos al análisis de la

intensionalización de una de las unidades topologizadas en el discurso; su

lexicalización textual en nada se corresponde con otros significados que la

recursividad discursiva ha lexicalizado con el devenir. El texto acotado se

inicia con la topologización discursiva del verbo /tratar/: su predicatividad

puede aludir a la acción de manejar un instrumento, gestionar o disponer de

algún negocio, relacionarse con individuo o tener relaciones amorosas. En el

texto, la denotación expresa la posibilidad de gestionar un negocio

desafortunado. Un matrimonio discute por las posibles diabluras de un cabrito

que está todavía por nacer, si bien ni siquiera han adquirido todavía la cabra

que ha de parirlo.

El texto presenta una estructura analizante y, desde el punto

de vista lógico-argumentativo, deductiva, ya que, a partir de la presuposción

de la adquisición de la cabra, parten

los siguientes axiomas: nacimiento del

cabrito, posibles travesuras del cabrito y afectación a la comunidad. El último enunciado coincide con la segunda

pausa demarcativa y con la introdución de un patrón textual dialógico; se

adscribe a una mutación, pues la inclusión de este enunciado revoca todo el

contenido proposicional anterior, basado en isosemias como la hipótesis o el

rango de probabilidad de consecución del acto: “-¿Aún no es parida la cabra, ya el cabrito se desmanda?”.

Obsérvese, desde el punto vista pragmático, que el primer

enunciado (fr.1) presenta la distribución personal que compete al desarrollo

del conflicto temático del relato:“Trataban

dos (marido y mujer) a la mesa si sería bueno criar una cabra, y trayendo

razones la mujer que sería bueno y él que no, porque, si pare, el cabrito se

saldrá de casa o saltaría por los tejados [...]”.

La predicatividad del verbo en imperfectivo (trataban) plantea, a través de su

potencial sémico constitutivo de actancialidad, la incorporación de una serie

de ejecutores de la acción que el discurso en su progresión intensionaliza a

partir del distributivo numeral /dos/ . La especificación personal del numeral

se adscribe a la acción con sujeto sintáctico en la personalización de la

sustantividad que se emplea con /marido y mujer/. Tenemos, por tanto, una

acción estratégica de inserción o transacción sémica a partir del distributivo

que dota de sentido monosémico a /tratar/: un marido y una mujer piensan en

gestionar un negocio.

En la progresión remática, la inserción del circunstante a la mesa adscribe un rasgo distintivo

de topicidad no sólo a la predicactancialidad del verbo, sino también a la denotata de persona que monosemiza o

incorpora mayor especificación topológica al semismo de /matrimonio/. Ahora, el

lector lo asocia con casa,

produciéndose un cierre sémico-intensional que alude a la espacialidad. Esta

alusividad sémico-intensional al circunstante que predica el sintagma a la mesa sólo es factible a partir de

la inclusión predicativa de la verbalidad en la unidad sistémico-discursiva

/tratar/[xi].

Así, se dispone de una omisión topológica de unidades sistemáticas alusivas a otros ámbitos de la espacialidad

más extensionales cuando el verbo /tratar/ sostiene frecuentes lexicalizaciones

subordinadas al circunstante mesa.

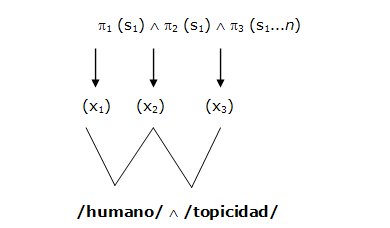

Tenemos, por tanto, tres inserciones sémicas o transacciones correlativas en

función de la progresión textual que podemos establecer en el siguiente

organigrama.

Estas transacciones, sin embargo, no están exentas de la

recualificación sémica de otros rasgos distintivos como /marital/ en el caso de

mujer, donde el valor de /femenino/

incorpora un sema distintivo nuevo, ocasionado por la fluctuación significativa

del sustantivo anafórico marido. En

la misma operatividad correlativa, el verbo predicativo, además de incorporar

valores sémicos de topicidad y de distribución personal, añade una

especificidad intensional a través de la subordinada sustantiva de

predicatividad hipotética que determina el valor contextual del verbo trataban:

Se seleccionan siempre las transacciones, omisiones y

recualificaciones más relevantes, pues la complejidad multiorganizativa y plurifuncional

de las interrelaciones sémicas es tal que, al mismo tiempo que se producen

estos pagos reseñados entre la participación cooperativa de la virtualidad

sistémica de las unidades y la topologización discursiva, se transfieren y se

recualifican rasgos distintivos formales

que afectan a la cohesión formal de las unidades (concordancia entre género y

número, pronominalización verbal, etc...).

La inclusión del valor hipotético de la conjunción si permite la valoración apreciativa de

la adverbialización adjetival, denotando semas en torno a la subjetividad del

juicio de trataban mujer y marido que

concluyen en la ejecución de un logro de consecuencias insospechadas, esto es,

la significación que aporta el semismo significativo de la predicación del verbo

criar, que actualiza su sema

distintivo de /animal/ cuando se topologiza cabra.

Se produce a la vez la omisión del sema distintivo p /humano/, pues el

negocio que marido y mujer proponen consiste en criar una cabra, no en

interaccionar con un individuo. Por tanto, la lexicalización va añadiendo

intensionalidad según avanzamos en nuestra lectura.

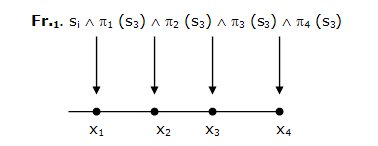

La línea de tiempo, para este juego estratégico mixto de

valores sémicos, representa que, en el caso de la predicatividad del verbo

/tratar/, en x1, el contexto selecciona una unidad

sistemático-funcional que se topologiza

en el discurso. El sujeto, emisor o receptor, ofrece otra unidad secuencial

que produce transacciones a los semas

distintivos de la predicatividad de esa unidad (x2). A partir de

este momento, en la cadena sintagmático-discursiva, se aceptan[xii]

o se rechazan los diferentes semas distintivos de la unidad que, a continuación

(x3+x4), revelará con más o menos acierto de probabilidad

en las previsiones contextuales que el horizonte de expectativas reinicie.

Toda esta transacción sémica posibilita que el verbo tratar añada un valor metasémico,

circunscrito al texto, resultante de la recualificación de su sema sistemático

más operante, /gestionar un negocio/. Tenemos así una selección única entre una

posible serie de lexicalizaciones en torno a la topologización del verbo

predicativo trataban: /manejar

algo/, /comunicar o relacionarse con

alguien/, /dilucidar un hecho/, /proceder bien o mal/, /dar un título/ o /tener

relaciones amorosas/.

De las posibles lexicalizaciones que se presentan a

continuación, la actualización discursiva del verbo tratar se adscribe al

sentido global del texto, aludiendo al

sema contextual /gestionar un negocio/.

Sin embargo, la situación de los actantes, la tipología del

objeto o el semismo de los conectores y operadores modales son propiedades

específicas de cada texto que determinan la intensionalización o monosemización

del sentido. Adscribiríamos la lexicalización discursiva intertextual, que es

/gestionar un negocio/ pero, en el relato, el verbo predicativo expresa un

sentido unívoco y exclusivo, no intuible

en otros contextos discursivos posiblemente, /gestionar la compra y crianza de

una cabra/. La complementación argumental de la acción verbal y el contexto

semántico-discursivo del resto de unidades facilita la adquisición de nuevos

pagos en la expansión predicativa del discurso y en la reinterpretación del

verbo tratar que, en este fragmento,

adquiere una lexicalización irrevocable condicionada por todos los aspectos

microestructurales y extralingüíusticos comentados: “Trataban dos (marido y mujer) a la mesa si sería bueno criar una

cabra, y trayendo razones la mujer que sería bueno y él que no [...]”.

Se

construyen así las estrategias de comprensión de naturaleza probabilística y

potencial de los diferentes segmentos que conducen a la identificación plena

del referente[xiii], a

la conexión entre competencia comprensiva y mundo textual, y a la coherencia

del sentido de la macroestructura[xiv].

Un acto de habla específico ha sido previamente un texto en potencia donde

diferentes reglas de inversión económica han operado en función de la

intencionalidad y la contextualización. El logro del sentido último del

discurso es un juego de posibilidades significativas por actualizar.

Se

deduce, por tanto, que el paradigma metodológico de la Lingüística Textual

exige la especificidad del mecanismo pragmático de la producción y

comprensión como un proceso interactivo

y matemático de identidad referencial e indisociable del contexto sociocultural

en el que se ubica el nivel competitivo comunicativo de los individuos.

BIBLIOGRAFÍA

-

Albaladejo

Mayordomo, T. (1986), “La organización de mundos en el texto narrativo.

Análisis de un cuento de El Conde Lucanor”, en Revista

de Literatura, 48, 95, págs. 5-18.

-

-

Ardanuy Albajar, R. y Sánchez Santos, J. M. (1995), Introducción al Análisis Combinatorio,

Salamanca, Hespérides.

-

Aristóteles (2001), Retórica,

Madrid, Alianza.

-

Ayer, A. J.

(1970), Language, truth and logic,

-

Beaugrande, R. A. y Dressler, W.U. (1997), Introducción a la lingüística del texto,

Ariel, Barcelona.

-

Clausner, T. C. y Croft, W. (1999), “Domain and image schemas”, en Cognitive Linguistics 10-1, págs. 1-31.

-

Damme, E. van y Weibull, J. W. (1995), “Equilibrium in Strategic

Interaction: The Contributions of John C. Harsanyi,

John F. Nash and Reinhard Selten”,

en Scandinavian Journal of Economics

97 (1), págs. 15-40.

-

Doležel, L. (1999), Heterocósmica. Ficción y mundos posibles, Madrid,

Arco/Libros.

-

Fierke, K. M. y Nicholson, M.

(2001), “Divided by a Common Language: Formal and Constructivist Approaches to

Games”, en Global Society, vol. 15,

1, págs. 7-25.

-

García Pérez,

A. (2001), Estadística aplicada:

conceptos básicos, Madrid, UNED.

-

Holton, D.

(2001), “On the importance of mathematical play”, en International Journal of Educational Scientific Technology, vol.

32, 3, págs. 401-415.

-

Lang, M. F. (1997),

Formación de palabras en español.

Morfología de palabras en español. Morfología derivativa productiva en el

léxico moderno, Madrid, Cátedra.

-

Méro, L. (2001), Los azares de la razón. Fragilidad humana,

cálculos morales y teoría de juegos, Barcelona, Paidós.

-

Moskowitz, G. (1993),

“Individual differences in social categorization: The influence of personal

need for structure on spontaneous trade inferences”, en Journal of Personality and Social Psychology, 65, págs. 132-142.

-

Neuberg, S. y Newsome,

J. (1993), “Personal need for structure. Individual differences in the desire

for simple structure”, en Journal of

Personality and Social Psychology, 65, págs.

113-121.

-

Rasmusen, E. (1996), Juegos e información. Una introducción a la

teoría de juegos, México, FCE.

-

Ríbnikov, K. (1988), Análisis Combinatorio, Moscú, Editorial Mir.

-

Smith, P. (2001), El caos. Una explicación a la teoría,

Madrid, Cambridge University

Press.

-

Solymosi, T. y Raghavan, T. E. S. (1999), “Assignment games with stable core”, en International Game Theory 30, págs. 177-185.

-

Stiers, P. (2000), “Meaning and the

Limit of the World in Wittgenstein´s Early and Later

Philosophy”, en Philosophical

Investigations, 23,3, págs. 193-217.

-

Williams, M.

(2000), “Wittgenstein and Davidson on the Sociality of Language”, en Journal of the Theory of Social Behaviour,

30,3, págs. 299-318.

-

Wittgenstein, L. (2002), Investigaciones filosóficas, Barcelona,

Crítica.

[1]

Resumen: Un análisis de la intensionalidad semántica del discurso ha de explicar el proceso

de monosemización que las diferentes lexicalizaciones

de las unidades discursivas producen desde su actualización sintagmática.

El incremento significante y la contextualización determinan la univocidad

semántica de las unidades desde el punto de vista de la producción y de

la recepción. Sin embargo, un estudio probabilístico

y econométrico puede facilitar, desde la Teoría de Juegos Cooperativos,

la serie de interrelaciones sémicas que desarrollan

los diferentes segmentos para lograr esa lexicalización discursiva. Al igual

que en los mercados financieros, es clara una interpretación matemática

de la rentabilidad económica de esta serie de transvases de semas

como pagos y pérdidas que se ajustan a las necesidades comunicativas del

emisor-receptor en función de las condiciones coyunturales del momento de

la enunciación-recepción. En nuestro artículo, la identificación de la complejidad

estructural de la adjetivación en un capítulo de una novela galdosiana,

La de Bringas,

y la lexicalización del verbo /tratar/ en un texto renacentista ofrecen

la posibilidad de comprobar la regularidad sistemática que opera en los

intercambios de semas dentro de la progresión

remática del discurso.

Palabras clave: pantónimo,

descripción, semas, Teoría de Juegos, Econometría,

probabilidad, lexicalización, intensionalidad,

estrategias y usos del lenguaje.

[i] Aclaremos que, en un orden matemático, la

probabilidad implica una tendencia y, como tal, un riesgo de inestabilidad que, según el

contexto, afecta a todo discurso ordinario o literario: “Es un hecho, empíricamente

comprobado, que la frecuencia relativa de un suceso tiende a estabilizarse

cuando la frecuencia total aumenta. [...]. Surge así el concepto frecuentista de la probabilidad de un suceso como un número

ideal al que converge su frecuencia relativa cuando la frecuencia total tiende

a infinito [...] si no existe un fundamento para preferir una entre varias

posibilidades, todas deben ser consideradas equiprobables.”

(Cf. A. GARCÍA PÉREZ, 2001: 57-58). Vid, HARRIS, 1987.

[ii] “No siendo uno, nada obsta por cierto que (haya

infinidad de cambios), por ejemplo que después de la traslación haya un cambio

de cualidad, y después de éste un aumento y después una generación; así pues,

siempre habrá cambio según el tiempo, pero no uno, porque no se da uno de todos

ellos. Así, para que haya uno (de un solo tipo), no es posible que un cambio

sea infinito según el tiempo a excepción de uno: éste sería la traslación

circular” (Cf. ARISTÓTELES, 2001:

161-162).

[iii] Es necesario subrayar que la hipótesis realizativa de la actualización de un potencial de usos

probables del discurso se relaciona con el análisis de la probabilidad

matemática, como cualquier sistema dinámico complejo; para un estudio

aproximativo de estos contenidos, vid,

ANDERSON, 1985; RÍBNIKOV, 1988.

[iv] Vid, SMITH,

2001: 120-121.

[v] Para el análisis estadístico de este capítulo,

seguimos la siguiente edición: Blanco, A. y Blanco Aguinaga, C. (eds.), La de Bringas, Madrid, Cátedra, 1985, págs.57-61.

[vi] La interrelación de disciplinas, dentro del

razonamiento lingüístico, incluye el propósito de anticipar claves de análisis

para conocer, desde la metacomunicación, el

funcionamiento indexical, semiótico y

neurofisiológico de fenómenos expansivos o discretos como la descripción: “ El

propósito de los modelos como instrumentos de estudio empírico es proporcionar

un metalenguaje para las descripciones. Lo que debe resaltarse, sin embargo, es

el hecho de que el encuentro entre un modelo abstracto y un texto concreto no

es una “aplicación” mecánica, su reiteración y reafirmación. [...], esta

confrontación es un procedimiento epistémico complejo que lleva no sólo a la

identificación de los constituyentes del texto en términos de modelo, sino que

lleva [...] al descubrimiento de sus relaciones, patrones, funciones y modificaciones

específicas dentro de la totalidad específica del texto.” (Cf. DOLEŽEL, 1999: 93) .

[vii] La teoría matemática de los juegos cooperativos

arranca de la concepción metafórica de Wittgenstein

en torno a la naturaleza del lenguaje ordinario y el lenguaje en su uso místico

o poético. En esa concepción, advertimos el concepto de “juego” como paráfrasis

de la diversidad de usos del lenguaje, donde cada enunciado obedece a su

estructura lógico-semántica particular y cuya transferencia sémica

e interdependencia sintáctica con otros enunciados depende de la

contextualización del discurso: “Podemos imaginarnos también que todo el

proceso del uso de las palabras [...] es

uno de esos juegos por medio de los cuales aprenden los niños su lengua

materna. Llamaré a estos juegos “juegos de lenguaje y hablaré a veces de un

lenguaje primitivo como un juego de lenguaje [...] Y los procesos para nombrar

las piedras y repetir las palabras dichas podían llamarse también juegos de

lenguaje. Piensa en muchos usos que se hacen de las palabras en juegos de

corro” (Cf. WITTGENSTEIN, 2002: 25).

El aprendizaje constructivo de los usos de la lengua pertenece a un intercambio

sémico entre la comunidad y la contingencia desde la

propia necesidad, desde la trascendencia o desde la accidentalidad con la que

ocurren los hechos: “Wittgenstein was

not undertaking an exploration of games per se. Rather he used

the game as a metaphor for exploring the nature of language. One key point is

that language uses is like making moves in a game, i.

e. language use is a form of action in itself that is dependent on rules for

its meaning”(Cf. FIERKE y NICHOLSON,

2001: 11). Vid, STIERS, 2000: 196;

HOLTON, 2001: 401-415.

[viii] Recordemos que la concepción del juego en Wittgenstein parte de la evidencia interactiva del juego de

la comprensión comunicativa. La normativización de las estructuras indica que

el estudio lingüístico no es un análisis particularizador

inmanentista de los enunciados, sino que interviene

la colectividad y la concepción arquetípica de la realidad que tiene ese grupo

(WILLIAMS, 2000: 300).

[ix] Desde un punto de vista macroeconómico, se define

el equilibrio en las transacciones comerciales como “estrategias que los

jugadores eligen al tratar de aumentar al máximo sus ganancias individuales, a

diferencia de los muchos perfiles de estrategia posibles que puedan obtenerse

eligiendo arbitrariamente una estrategia por cada jugador [...], en un modelo

de equilibrio general, un equilibrio es un conjunto de precios que resultan de

la conducta óptima del individuo en la economía. En la teoría de juegos, ese

conjunto de precios sería el resultado de equilibrio, pero el equilibrio

propiamente dicho sería el perfil de estrategia –las reglas individuales para

comprar y vender- que generó el resultado.” (Cf. RASMUSEN, 1996; 29). Vid,

FIERKE y NICHOLSON, 2001: 7-25.

[x] Citamos a través de la siguiente edición: Mal de

Lara, J. “Discrepancias matrimoniales”, en Navas López, F. y Soriano Palomo, E.

(2001), Cuentos del Siglo de Oro,

Madrid, Castalia, pág. 63.

[xi] Para un estudio de la las valencias sémicas de los distintos morfemas gramaticales, así como

para una revisión morfológica de los diferentes mecanismos de composición lexemática, vid, LANG, 1997.

[xii] Desde la Pragmática Textual, se entiende que la

aceptabilidad está relacionada con la progresión inferencial

del receptor atendiendo al curso de expectativas que traza el texto: “[...] una

serie de secuencias que constituyan un texto cohesionado y coherente es

aceptable para un determinado receptor si éste percibe que tiene alguna

relevancia, por ejemplo, porque le sirve para adquirir conocimientos nuevos o

porque le permite cooperar con su interlocutor en la consecución de una meta

discursiva determinada”. (Cf.

BEAUGRANDE y DRESSLER, 1997: 41).

[xiii] Existen estudios que postulan la necesidad de

estructurar nuestro mundo, no en función de un proceso de automatización

pasivo, sino que, a partir de las señales, que, progresivamente, recibimos,

nuestro mundo se hace más complejo cada vez, más intensional.

Al hacer esta valoración, sólo prestamos atención a personas y sucesos que nos

permiten categorizarlos, obviando u omitiendo otros

que, en realidad, superan nuestra capacidad sensorial y cognitiva (Vid, MOSKOWITZ, 1993; NEUBERG y NEWSOME,

1993; CLAUSNER y CROFT, 1999).

[xiv] Esa traslación probabilística de la funcionalidad

de la descripción, en la actualización sintagmática de diversos discursos,

implica la evolución simbólico-referencial de los procesos de semiotización, generándose nuevas motivaciones e intereses

extratextuales a partir del contexto empírico: “We have already remarked

that all questions of the

form, “What is the nature

of x?” are requests for a definition of a symbol in use, and that to

ask for a definition of a symbol x in use is to ask how the

sentences in wich x occurs are to be translated into equivalent sentences, which do not contain

x or any of its synonyms”

(Cf. AYER, 1970: 87-88).

|