|

|

ANTONIORODRÍGUEZ-MOÑINO:

UN

EXTREMEÑO UNIVERSAL

José Luis

Bernal Salgado

(Universidad de Extremadura)

INTRODUCCIÓN

Con

motivo de la celebración del primer centenario del nacimiento de Antonio

Rodríguez-Moñino en 1910,

De

ahí que a Rodríguez-Moñino le venga como anillo al dedo la oportunidad y labor

de la Editora de Bolsillo, por su función cultural-divulgativa de un patrimonio

extremeño memorable. Pero esa misión de divulgar una información culturalmente

relevante, como a Moñino le hubiera gustado, no debe ni tiene por qué negar la

intención investigadora que caracteriza al artículo o al libro, ni ha de

esconder bajo su carácter ‘popular’ una interpretación baja o poco ambiciosa

del término. El lector, como pueblo interesado culturalmente, no puede esperar

leer tan solo aquello que es moneda corriente o acervo ya revelado, ni puede

aspirar sólo a mirarse, con la conciencia tranquila, su propio ombligo. La

autocomplacencia y el chovinismo son malos amigos del rigor y de la verdad y

Moñino supo mucho de esto en su difícil exilio interior durante el franquismo.

Lo “popular”, genuinamente extremeño en el caso que nos ocupa, ha de ser en su

esencia “universal” y, como tal, interesar a todos.

La

importancia de Rodríguez-Moñino cuando se cumple el centenario de su nacimiento

es algo indiscutido y por ello la valoración, estima y estudio de su figura ha

crecido considerablemente desde su muerte, tras aquel espléndido pistoletazo de

salida que, coincidiendo con el final del franquismo, representó el Homenaje a su

memoria que le tributó la editorial Castalia en 1975. Y ha sido en Extremadura

donde los rastros de esa reivindicación en las últimas décadas son más señeros,

tanto por las aportaciones bibliográficas, o por las políticas bibliotecarias,

como por la presencia en las aulas, también universitarias, del maestro. Queda

aún, sin embargo, por delante una ardua tarea concerniente a la divulgación

popular de su figura, que explique a la ciudadanía la razón de ser verdadera

del nombre de una calle o de una biblioteca. Sigue siendo hora, como lo era

hace veinte años, de que los extremeños como pueblo reivindiquemos nuestro

patrimonio cultural y libresco, “desfaciendo viejos entuertos” y enderezando

errores históricos, tantas veces ajenos a la conciencia cultural colectiva,

aunque padecidos por ella. La construcción de un Imaginario cultural extremeño

sólo tendrá sentido cuando se conozcan todas las piezas de su rico y

guadianesco puzzle.

Antonio Rodríguez-Moñino h. 1968

Las

circunstancias históricas de Extremadura han cambiado notoriamente en los

últimos tiempos, y las razones traídas a propósito de la recalcitrante ignorancia

que tanto esta tierra como España en su conjunto han regalado a sus hijos

ilustres ya no son de recibo, a saber: la escasez de círculos, ámbitos y

agentes intelectuales, causa y efecto a un tiempo de la carencia de un hábitat

propicio en que vivir culturalmente hablando, el desfase en el progreso de las

estructuras sociales y económicas que permitieran cualquier florecimiento

cultural, etc. Aquella paradigmática pobreza extremeña, que ya Cervantes mencionara

en su novela ejemplar, usada hasta nuestros días como icono emblemático de una

España atrasada y “diferente”, es definitiva y afortunadamente agua pasada. Sin

embargo, Moñino sí vivió y sufrió la etapa final de aquella vieja Extremadura,

que en mayor medida reflejaba lo que sucedía en buena parte de España. Entonces

sí era obligado para la gran mayoría de nuestros intelectuales emigrar, bien

para no volver o para hacerlo sólo

pasajeramente, cuando no vivir en un doloroso exilio interior. Rodríguez-Moñino

es un caso ejemplar de lo que

comentamos: es un extremeño confeso y

practicante, de vida y de obra, y sin fronteras,

es decir, un perfecto extremeño universal.

En modo alguno su extremeñismo artístico o literario se fundamenta en una partida de nacimiento (la “nacencia”), sino en el tratamiento

amoroso, crítico o artístico de lo

extremeño, o bien en el reflejo de ello

en su obra no argumentalmente extremeña.

Moñino va de lo particular a lo universal

y de lo universal a lo particular con pasmoso desparpajo, en un trasiego benéfico que

rechaza cualquier tipo de restricción o anteojera intelectual. Consecuentemente, como ya reveló aquel citado Homenaje… de

Castalia en 1975, su figura se inserta en

el panorama cultural de España y ejemplifica

logros y aportaciones decisivas para la historia literaria española

contemporánea y aún para el hispanismo internacional moderno. En realidad, Moñino,

cronológicamente adscrito a la llamada “Generación del

Antonio

Rodríguez-Moñino, amante de la “verdad” y de su país como el que más (y ambos

amores le impidieron irse al exilio), nunca recibió de su madrastra España oficialmente en vida y a

tiempo el reconocimiento merecido a su impresionante labor intelectual. Porque pocas veces

encontraremos ejemplos tan claros como

el de Moñino para ejemplificar la “pasión por los libros”, hasta el punto que, en el caso de la vida de este

extremeño universal, “bibliófilo ayudador, príncipe bibliógrafo y poeta”, puede

hablarse en estricta clave libresca, como

si tratáramos, parafraseando a la Santa de

Ávila, del “libro de su vida”.

El

humanismo integrador de Moñino, tan raro en nuestro tiempo, podría resumirse en

la pasión constante por los libros que vemos en su biografía humana e

intelectual. Además esa pasión decidida desembocó en Moñino en una sublimación

del libro, que lo alejó del manido

concepto de su mera unidad

catalográfica, instalándole en la “alta alegría” de vivir en los libros, por

los libros, con los libros, como un lector-amador incasable que hiciera suyo el

viejo proverbio moral del rabí Sem Tob: “Cuanto más fuere tomado / con el libro

porfía, / Tanto irá ganado / Buen saber

toda vía…”.

En

una región como la nuestra y aun en

La

pasión de Moñino por el libro no era, pues, ciega, ya que de haberlo sido

hubiera quedado inerme ante tamaña tarea como la emprendida por el maestro; muy

al contrario, dicha pasión estaba aliñada con ciertos componentes que labrarían

su fama internacional, obstinadamente ninguneada, sin embargo, por la España franquista, tales como

su amor a la verdad científica, su portentosa memoria o su generosidad

intelectual; todo ello unido a una increíble precocidad que en conjunto explica

su apabullante producción bibliográfica y su ciclópea tarea textual. A lo que

cabe añadir otra enseñanza impagable de Moñino, de plena vigencia en nuestros días,

el saber hacer del trabajo ocio y del ocio

trabajo.

La

afamada talla bibliográfica y bibliofílica de

Moñino estaba asentada, por lo demás, en su condición de lector lucidísimo y apasionado por su objeto

de estudio; es decir, el de Calzadilla era un hombre subyugado por los libros

en tanto transmisores de conocimiento, de pensamiento y arte. Moñino era un

trabajador infatigable desde la adolescencia, porque descubrió muy pronto la

pasión de su vida y no le escatimó esfuerzos hasta su muerte. Fue un hombre comprometido con la

“verdad”, consecuente con sus ideas y convicciones, pese a las contrariedades y reveses que le

tocó sufrir.

Su

bibliofilia supo así librarse de nocivas y típicas avaricias, que a la postre

–nuevo ejemplo de generosidad intelectual, modélico en los tiempos que corren–

preservó su legado –de incalculable valor

en el mercado del libro de viejo–, entregándolo a

EL LIBRO DE LA VIDA

En

Antonio Rodríguez-Moñino se da, como hemos comentado, una portentosa simbiosis

entre vida y obra, a lo que ayudó principalísimamente su matrimonio con María Brey, compañera de

afanes y pasiones librescos, ya desde los primeros tiempos de la República. Por ello sería equivocado

hablar de la vida de Moñino, de su biografía, sin aludir constantemente a sus

pasiones vitales, la bibliografía y la bibliofilia, entendidas ambas de una

manera especialísima y ajena a los tópicos y mancillas con que el tiempo las ha adornado.

El

bibliógrafo Moñino practicó una especie de “bibliografía vital” que le llevó no

sólo a frecuentar –dando cauce y alivio

a su pasión por los libros raros y

curiosos– el territorio de la bibliofilia, sino también el de la erudición e

investigación literaria, folclórica, histórica

y artística. Le cuadraría muy bien a Moñino

aquel verso afortunado de Gerardo Diego en su temprano libro Imagen: “La vida es un

único verso interminable”, si

cambiáramos “verso” por “libro”.

Una

vida así dedicada a su pasión por los libros sólo fructificaría en toda su

sazón si la persona que la protagoniza estuviera, como lo estaba Moñino, dotada de ciertos atributos y cualidades

indispensables, como los ya citados por su importancia: el amor y respeto a la verdad científica, la

memoria portentosa y la generosidad intelectual y material para con el prójimo

interesado en estas cuestiones.

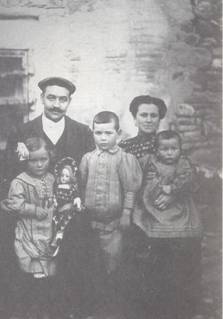

Fotografía de

familia, con Moñino en brazos de su madre, a la derecha

Moñino

nació el 14 de marzo de 1910 en Calzadilla de los Barros (Badajoz), en una

familia de hondas raíces extremeñas. Cursó el bachillerato en los Marianistas de Jerez de

Asimismo, Moñino, que sorprendía a

sus compañeros de facultad por su bagaje y erudición asombrosos, sería nombrado

en 1929 académico correspondiente de la Real Academia de Declamación, Música y

Buenas Letras de Málaga; o Académico correspondiente de la Real

Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz, en 1930. En 1927, con diecisiete

años, es nombrado bibliotecario auxiliar de la Real Sociedad Económica de

Amigos del País de Badajoz, de la que era miembro de número desde ese año; y en

1929 se encarga de la catalogación de libros de la biblioteca del Instituto

General y Técnico de Badajoz, donde había estudiado el bachillerato.

En 1931, a sus veintiún años,

obtuvo una beca de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid,

a propuesta unánime de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad

Central, de la que era decano Claudio Sánchez Albornoz, para ampliar estudios

en Francia y Bélgica, que disfrutaría varios meses. Moniño acompaña sus

estudios con una actividad investigadora inaudita, así, desde 1926 sus

publicaciones crecen con asombroso ritmo y enjundia, con títulos que evidencian

no solo su amplitud y altura de miras, sino también las trazas fundamentales

que caracterizarían sus investigaciones en la madurez: La imprenta en Jerez de la Frontera durante los siglos XVI y XVII (1564- 1699) (1928); Momentos

románticos de hombres que se fueron (1929); Extremadura en América. Conquista del Perú y viaje de

Hernando Pizarro… (1929); Dictados tópicos de Extremadura (1931); y un largo etcétera.

En

1933 ya es licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho por la Universidad

Central de Madrid e inicia una actividad docente como profesor de Instituto

cuya progresión sería truncada por la Guerra Civil. Seguramente a Moñino le

esperaba una cátedra de universidad, aunque el prestigio entonces de las

cátedras de instituto no le andaba a la zaga al de aquellas. Tras obtener su

licenciatura en Letras, se presentó en julio de 1933 a los cursos de selección

para el profesorado de Segunda Enseñanza. En octubre sería designado para

ejercer el puesto de profesor encargado de curso de lengua y literatura

españolas en el Instituto Velázquez de Madrid, donde era titular de la cátedra

Gerardo Diego, hecho este clave para explicar la escritura del mejor texto

poético de Moñino: Pasión y muerte del

arquitecto. Tiempo apócrifo de la Fábula de Equis y Zeda.

A

partir de entonces sus actividades se multiplican asombrosamente, no perdiendo,

sin embargo, una bizarra cohesión y coherencia internas que las sometían a un

proyecto intelectual de vida trazado tempranamente, casi en los bordes de su

infancia, y mantenido hasta su muerte. En 1934 es miembro de la sección

hispanoamericana del Centro de Estudios Históricos, motor impulsor de los

nuevos aires de la filología española desde comienzos de siglo. También es

miembro de la junta directiva de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos

de España. En 1935 gana por oposición (y la dureza de aquellas oposiciones de

instituto es sobradamente conocida) una cátedra de lengua y literatura española

de instituto. Pese a un destino en el Instituto de Orihuela, continuaría hasta

la Guerra Civil en el Instituto Velázquez y en el Benito Pérez Galdós, pues

mientras le fue posible no salió de Madrid con su cátedra, aunque hubiera

obtenido por concurso de méritos en la primavera de 1936 el traslado al

Instituto Nacional de Bilbao. En 1935 la Junta para la Ampliación de Estudios,

que había becado a lo más granado de nuestra intelectualidad desde principios

de siglo, le concede una pensión para investigar en Francia y Portugal.

Moñino (de

pie, el tercero por la derecha) en la Universidad María Cristina

de los PP.

Agustinos de San Lorenzo de El Escorial. Hacia 1924

Al

filo de

Como

señalábamos, al estallar la Guerra Civil se traslada forzosamente al Instituto

Luis Vives de Valencia. En esta ciudad se casará en enero de 1939 con su novia

María Brey, a quien había conocido a principios de los años treinta y que se

convertiría en su inseparable compañera y colaboradora hasta el final de sus

días.

Al

terminar

El

previsto aguacero se le vino encima sin clemencia, como les ocurriera a tantos

otros que vivieron su exilio interior en el franquismo. Su persona se convirtió en una de

las señeras “cabezas de turco” de la intelectualidad española para el Régimen

franquista. Y se inicia contra él un expediente de depuración política como

catedrático que le inhabilitaría durante más de veinte años para el ejercicio

de la docencia, resolviéndose el mismo de manera vergonzante en 1966 al

“condenarle” a traslado forzoso fuera de la provincia de Madrid por cinco años

y sin poder desempeñar cargos directivos o de confianza, designándosele como

destino el instituto de Valdepeñas en Ciudad Real. Por entonces Moñino era una

figura internacional en el hispanismo, autoridad reconocida y respetada en el extranjero

hasta cotas inusitadas, amén de, entre otras cosas, catedrático en la

Universidad de Berkeley y Vicepresidente de la Hispanic Society of America.

En Berkeley, mayo de 1961, con motivo de la última lección del curso.

Tras de Moñino aparece María Brey, así como algunos de sus futuros discípulos,

como Arthur L. F. Askins (de pie, octavo desde la izquierda) y Stanko Vranich

(de pie, undécimo)

Desde

1940 Moñino se vería obligado a luchar contra corriente y contra todo tipo de

adversidades en su propio país, con un tesón y una voluntad encomiables,

convencido como estaba de servir a una verdad intelectual superior. Así, en los

años cuarenta, despojado de su cátedra y sin reconocimiento oficial alguno en

su país a su anónima y callada labor, reemprende su ambicioso plan de vida

consolado por el ejercicio de tertulias, primero el Café Gijón, luego el Café

Lyón, en el que desempeñaría su impagable y generoso magisterio ante todo aquel

avezado o bisoño investigador que reclamara su ayuda: era la “cátedra del

Lyón”. De su servicial y portentosa sabiduría se ha escrito mucho,

demostrándose así la gratitud que el hispanismo le debe. Sin embargo, no sólo fue

un oneroso cerco de silencio oficial el que se cernió sobre su persona, sino

que también ésta desde las más altas instancias recibió, además del ya

mencionado expediente de depuración, los más incomprensibles reveses. Por

ejemplo, tras ser albacea testamentario de José Lázaro Galdiano, muerto ya este

y donadas su fortuna y colecciones a España, el gobierno franquista relegaría a

Moñino a simple bibliotecario de la Fundación creada al efecto en 1948.

Contrariamente en 1949 la Hispanic Society of America le nombraba

“Corresponding Member” (sería miembro de número desde 1955). Otro capítulo

vergonzoso en la colección de reveses oficiales padecidos por Moñino lo

protagoniza la Real Academia Española. A partir de 1952 sería nombrado

Académico Correspondiente de la RAE, a propuesta de Marañón y José María de

Cossío, entre otros; sin embargo, el gobierno vetaría en 1960 su candidatura

como miembro de número, presentada por Camilo José Cela, Dámaso Alonso y de

nuevo José María de Cossío, veto que ignoraba no sólo la altura intelectual de

Moñino reconocida sin escatimo en el extranjero, sino fundamentalmente su

encomiable labor bibliográfica a favor de la Academia, por cuyo encargo había

publicado hasta aquel momento obras tales como las Poesías inéditas de Meléndez Valdés (1955), Las fuentes del

Romancero general (12 vols. 1957) y el Cancionero General de

Hernando del Castillo, en edición facsimilar que reproducía la de Valencia de

1511, con una introducción bibliográfica, índice y apéndices del maestro

(1958). Por aquel entonces, en plenitud de sabiduría, Moniño sembraba su saber

en congresos y universidades extranjeras, recibiendo unánimemente el

reconocimiento de maestro del hispanismo. Así, no sólo Berkeley, donde

explicaría su cátedra varios cursos, sino también otras universidades

americanas lo disfrutaron como conferenciante, es el caso de las universidades de

Nuevo México, Santa Bárbara (California), Los Ángeles, Illinois, Michigan,

Chicago, Columbia o Harvard. En Europa su prestigio no era menor como lo muestran

sus conferencias en varias universidades francesas o la consideración del gran

Marcel Bataillon hacia su persona, titulándole “Príncipe de los Bibliógrafos”.

No es de extrañar, pues, que el hispanismo norteamericano le rindiera a tiempo,

en 1966, aún vivo Moñino, un valioso homenaje que imprimiría la Editorial

Castalia, a cuya fundación o remozamiento contribuiría Moniño en los años

cuarenta, asesorando a los hermanos Soler, al abrigo de las prensas de la

valenciana “Tipografía moderna”.

En

1968, dos años después del mencionado homenaje, y siendo ya su director Dámaso

Alonso, la Real Academia Española, por fin, recibe en su seno al maestro, quien

regalaría a la institución un discurso de ingreso modélico y memorable, Poesía y Cancioneros (siglo XVI). Las palabras de Camilo José Cela en la recepción del nuevo

académico dejaron ver con evidencia, aunque sin menoscabo de prudencia y

equilibrio, la trascendencia del ingreso de Moñino como reparación tardía de un

error histórico: “Recibimos hoy en nuestra casa, señores académicos, a don

Antonio Rodríguez-Moñino, a quien en la jerga del hampa se le diría,

paradójicamente, El perjuro, quizá porque es uno de los pocos españoles que jamás juró en

falso”.

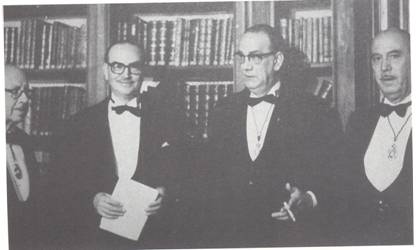

Junto a Dámaso Alonso, Camilo José Cela y Guillermo Díaz-Plaja, en la

Real Academia Española con motivo de su ingreso en 1968

Oportunamente

la intelectualidad extremeña de la época, con quien Moñino guardaba

estrechísimos lazos por sus continuos viajes a su tierra y su participación en

cuantas actividades le era posible,

además de por su atención constante hacia autores y obras extremeños, también

supo sumarse a aquellos reconocimientos dedicándole al maestro un emotivo

número monográfico de la Revista de

Estudios Extremeños (1968).

Sin

embargo, poco tiempo después de estos felices hechos y reconocimientos tan

merecidos, en plenitud de sabiduría y vigor intelectual, relativamente joven

todavía, en 1970, recién vuelto de California y cuando su granada madurez

auguraba un futuro fructífero, la muerte detuvo su vertiginosa vida, aunque ya

no pudiera detener su fama y el beneficio y enseñanzas ingentes de su obra para

las generaciones venideras.

BIBLIÓGRAFO, ERUDITO Y “GENEROSO

AYUDADOR”

Uno

de los mayores méritos de la ciclópea e intensa tarea intelectual de Moñino ha

sido el de revitalizar y adecentar para la filología contemporánea la

“Bibliografía”, que en sus manos dejó de ser el trebejo ancilar y secundario

del crítico o historiador de la literatura para recobrar toda su valía y

pertinencia. Es verdad que Moñino rompió moldes y viejos clichés al entender y

hacer entender a quienes vinieran tras él el carácter esencial que para las

bases del edificio literario (su construcción crítica) tiene la bibliografía.

Por ello siempre sorprendieron sus conferencias, escritos o sus conversaciones y

charlas de tertulia, pues en ellos la bibliografía nunca se mostraba como una

ciencia exangüe, falta de vida, empolvada y alejada de la misma esencia de los

libros que describía y catalogaba, sino antes bien se revelaba como una

disciplina enamorada de la materia que la componía, a cuyo servicio se dedicaba

sin reservas, sin ensimismamientos vacuos. Así la gran diferencia entre Moñino

y el bibliógrafo común y al uso estribaba en lo que el mismo don Antonio

advertía al comienzo de su magnífica conferencia “Construcción crítica y realidad

histórica…”:

Tal vez, para desgracia de ese papel de bibliógrafo, tengo la

debilidad de no considerar el libro sólo como unidad catalográfica, sino como

expresión material de pensamiento y sensibilidad: quiero decir que los leo.

De

ahí que el concepto de bibliografía se enriquezca o vivifique en sus manos,

singularizando por contagio los conceptos de “bibliofilia” y “bibliófilo”. No

en vano la inmensa mayoría de quienes se han referido al Moñino bibliógrafo han

tenido que precisar la originalidad del maestro, por las fértiles consecuencias

que la mencionada “debilidad” por los libros ha reportado a su obra. De hecho

el Moñino “lector” de libros explica perfectamente las dosis creativas de su

labor bibliográfica, nada desdeñables, así como su relación comprometida con la

literatura.

Camilo

José Cela en su ya citado discurso de recepción académica advertía con razón

que Moñino “entiende la bibliografía como un algo al servicio de algo y

arranca, en su pesquisa, desde muy atrás –desde la pura esencia de la poesía–

para llegar hasta mucho más delante de lo que a nadie pudiera pedírsele: el

entendimiento cuasi matemático de las motivaciones de la misma poesía”.

En

consecuencia, para Moñino la bibliografía es algo “útil”, al servicio de algo,

y por ello el bibliógrafo Moñino busca el principio de la “verdad” científica

(honradez, exhaustividad), para fundamentar en ella su labor.

Antonio

Rodríguez-Moñino encarnó las acepciones básicas del bibliógrafo y del

bibliófilo, al dedicarse a la descripción y conocimiento de libros (y demás

papeles), también los raros y curiosos, y de sus ediciones; y a catalogarlos,

como pertenecientes a una materia determinada; y, al mismo tiempo, a sentir

pasión por ellos.

La tertulia del Lyon. [De izquierda a derecha] Donald Allen Randolph, J.

E. Varey, C. B.

Morris, A. S. Trueblood, Marcel BatailIon, Moñino, López Toro y Kenneth

H. Vanderford.

Por

otro lado, preteriendo ahora la variedad de materias determinadas a las que

prestó atención bibliográfica, aunque nos interesará fundamentalmente la

literatura, Moñino al “leer” los libros que describe y cataloga se adentra o

interesa por la esencia de lo literario, cimentando la base que toda crítica

textual o historia literaria debe tener, o bien corrigiendo falsos o equívocos

cimientos, nada extraños en una ciencia filológica aún neófita a comienzos del

siglo XX. De ahí que necesariamente su pasión de bibliófilo no se vea

acompañada del acostumbrado celo avaro por el libro propio, sino que, concebido

este como un objeto útil y transmisor de conocimiento (artístico o de otra

índole), sea en efecto amado, mas sin interés, sea cuidado como criatura

indefensa, mas sin clausura u ocultamiento alguno.

Por

ello Moñino se convierte en una “rara avis” en el terreno de la bibliografía y

de la bibliofilia, al ser un crítico potencial (resuelto en alguna muestra brillante

de su capacidad de análisis literario) y un historiador de la literatura

lucidísimo, sin olvidar, en palabras de Marcel Bataillon, que fue el más “generoso

ayudador” de investigaciones ajenas, prestando o incluso regalando no sólo sus

conocimientos sino también sus propios libros, manuscritos o preciados papeles.

De manera que su temprana bibliofilia, bibliofilia esencial y etimológica, fue el

preciado correlato y a veces valioso soporte de su actividad bibliográfica, la

cual le colocó en una posición privilegiada para ejercer la crítica e historiar

la literatura. Sin embargo, paradójicamente, la “verdad” vislumbrada en su rigurosa

dedicación bibliográfica le hizo ser prudente, cuando no llegó a desencantarle,

ante la construcción crítica de nuestra literatura.

“EL TERCER HOMBRE”

Antonio

Rodríguez-Moñino ha entrado por la puerta grande y por derecho propio en la

historia de la bibliografía española y lo ha hecho ocupando el tercer puesto,

en estricto sentido cronológico, tras de Nicolás Antonio y Bartolomé José

Gallardo, el extremeño de Campanario.

Juan

Manuel Rozas advirtió con acierto hace ya mucho tiempo que Moñino recibió dos

de las vertientes esenciales de la bibliografía española: la que venía de

Gallardo, auténtico “alter ego” para él a quien admiraría sin tasa,

contribuyendo con varios estudios memorables y valientes a restaurar la

maltrecha fama del gran bibliógrafo decimonónico (recuérdense títulos como Don Bartolomé José Gallardo (1776-1852). Estudio

bibliográfico (1955), o Historia de una infamia bibliográfica. La de San Antonio de

1823. Realidad y leyenda de lo sucedido con los libros y papeles de don

Bartolomé José Gallardo (1965)).

La

vertiente que Moñino recibe proveniente de Gallardo era aristocrática, incluso

lúdica (recordemos la benéfica confusión entre ocio y trabajo en Moñino, ya

mencionada), y, como puntualiza Rozas, “bibliofílica”.

La

otra vertiente le venía de don Marcelino Menéndez Pelayo y no era bibliofílica,

sino antes bien historicista y científica, al servicio directo de la construcción

de la historia de la cultura española. Nótese que en el verano de 1934, en

plena madurez granada pese a su juventud, Moñino pasará el verano en Santander,

recabando información para sus trabajos en curso, por ejemplo sobre Francisco

de Aldana, consultando

Lo

importante es que ambas vertientes o tendencias bibliográficas se conjugan y

armonizan en Moñino dando lugar a una personalidad singularísima en lo

bibliográfico y en lo literario. Así, en tanto bibliógrafo “a lo Gallardo”,

Moñino será un consumado bibliófilo, erudito degustador de lo concreto,

escondido y raro; pensemos, por ejemplo, al respecto, en sus vastos estudios

locales básicamente abordados en la primera etapa de su vida, aunque nunca

abandonados del todo. Mientras que, en tanto bibliógrafo “a lo Menéndez

Pelayo”, supo poner sus conocimientos y afición al servicio de la construcción

científica de la cultura literaria de nuestro país en algunas de sus líneas

directrices y más ambiciosas, como es el caso, por ejemplo, de sus trabajos

sobre el Siglo de oro. La singularidad de Moñino en una y otra vertiente

estribaría en el continuo trasvase entre ambas y aun en la armonización de las

mismas, fuera cual fuese la materia abordada. De esta manera sus estudios

locales no son una mera acumulación erudita de trabajos, sino peldaños

preliminares o ya maduros de una andadura investigadora sólidamente trabada

(recuérdense sus trabajos sobre el teatro extremeño del siglo XVI o sobre los

poetas de esa misma época –trabajos tan asombrosamente precoces–, o bien sus trabajos

sobre Aldana, Zapata, el mismo Gallardo o sobre la imprenta en Extremadura

desde el siglo XVI al XVIII, o sobre el Folclore extremeño, etc., etc.). Todos

estos trabajos no son el fruto de un localismo alicorto sino el resultado de

una visión de lo propio como patrimonio de todos, con rango universal.

Con su esposa María Brey en la

Hispanic Society de Nueva York, en 1962

Por

otra parte, sus proyectos más ambiciosos no están faltos del pormenor más

insospechado, de la cita erudita más difícil por rara. De todo ello resulta una

asombrosa conjunción de, por un lado, una amplitud de miras ejemplar, que va

desde lo más concreto a lo general; y, por otro lado, de una profundización rigurosa

en todo lo tratado. Consecuentemente sería tarea prolija relatar

pormenorizadamente sus aportaciones, reflejo de sus rastreos bibliográficos y

lecturas innúmeras en archivos y bibliotecas públicas y particulares de España,

Europa y América a lo largo de una intensísima vida de trabajo, que ni siquiera

Puede

bastar al lector interesado en dicho pormenor consultar las bibliografías del

maestro: por ejemplo, en 1955 Moñino publica en Castalia un tomito en octavo de

55 páginas con sus entradas bibliográficas hasta la fecha, y aún faltaban

quince años de fecundísima tarea.

Si

hacemos un rápido repaso de sus trabajos y empresas editoriales de mayor calado

en la bibliografía y filología españolas contemporáneas, repaso que pueda

ilustrar al lector menos familiarizado con su obra, el balance es portentoso.

En

lo referido a la historia y crítica literaria, sus investigaciones y

publicaciones, de la mano de un ejercicio humanístico de la bibliografía, deben

valorarse, aun a costa de no mencionar ahora buena parte de su producción en

esa línea, a la luz de lo que afirmara Juan Manuel Rozas al poco tiempo de morir

Moñino:

En lo que respecta a la lírica de los siglos XV, XVI y XVII una

buena parte de lo que se ha hecho en los últimos años, está de alguna manera,

en lo textual, erudito y bibliográfico, en relación directa con Moñino.

Desde

1949 y hasta 1954 la editorial Castalia publica una colección de “Cancioneros

españoles” bajo la dirección de Moñino, en la que aparecieron varios

cancioneros prologados por investigadores como José Manuel Blecua, Eugenio

Asensio, Margit Frenk Alatorre e incluso por su entrañable amigo y gran

bibliófilo Antonio Pérez Gómez. De los diez volúmenes publicados, Moñino es

responsable de seis: el Cancionero

llamado danza de galanes (1949), el Cancionero llamado vergel de amores (1950), el Cancionero gótico

de Velázquez Dávila (1951), los Cancioneros de

Timoneda Enredo de amor, Guisadillo de amor

y El

truhanesco (1951), el Espejo de enamorados (1951)

y los Cancionerillos góticos

castellanos (1954).

Fuera

de esta colección, en Madrid y en tirada aparte, publica en 1950 el Cancionero manuscrito de Pedro del Pozo, y en 1951, en Castalia de nuevo, su Jardincillo de romances del siglo de oro.

En

1953 inicia otra colección no menos valiosa para el conocimiento básico de la

realidad textual de nuestra literatura áurea: “Floresta. Joyas poéticas españolas”,

que también albergaría su querida editorial Castalia y donde colaboraron

destacadísimas figuras como Wardropper, Santiago Montoto o Fernández

Montesinos. También en “Floresta” se publicarían varias joyas bajo su directa

tutela. Así, como número uno de la colección, se publicó la Silva de varios romances,

la edición de Barcelona de 1561 (1953); y seguidamente

Por

otra parte no pueden olvidarse otras obras claves en esa ciclópea recuperación

de las bases bibliográficas y textuales de nuestra literatura áurea, algunas ya

citadas, como Las fuentes del Romancero

general (1957), su edición facsimilar del Cancionero General de

Hernando del Castillo de 1511 (1958), del que aparecería un suplemento en 1959;

la edición con los facsímiles de Los

pliegos poéticos de la colección del Marqués de Morbecq (1962); el Cancionero

general de la doctrina cristiana de J.

López de Úbeda (1962 y 1964); los Cancionerillos

de Munich y Las

series valencianas del Romancero nuevo (1963);

o, finalmente,

A

toda esta ingente y valiosísima actividad investigadora y producción editorial,

hay que añadir, situados en la última etapa de la vida del maestro, al menos

tres trabajos fundamentales en tanto que revelan claramente no sólo la

capacidad crítica del bibliógrafo, sino también, y esto es muy importante por

las consecuencias futuras que tuvo, su calidad como orientador y teórico en los

arduos problemas de la lírica del Siglo de oro, nos referimos a Poesía y cancioneros (siglo XVI) (discurso de ingreso en

LAS NUPCIAS CON LA

LITERATURA

Como

efecto secundario inevitable del mal que aquejó a Moñino durante toda su vida:

el amor y el estudio del libro, no solo antiguo, y especialmente el literario,

amor y estudio que le llevaban a leerlos además de catalogarlos, no es extraño

que el gran bibliógrafo y bibliófilo a lo largo de su vida, y a manera de

descanso, desahogo, complemento y hasta divertimento respecto de su ocupación

investigadora principal, emprendiera diversas aventuras relacionadas

directamente con la actualidad literaria de su tiempo, con la vida literaria

que le concernía, primero en una espléndida y rutilante “Edad de Plata” y

después en una difícil posguerra en la que toda ayuda reconstructora era poca.

Estas felices “nupcias con la literatura” tuvieron varios caminos, entre los

que destaca, para asombro de muchos, el de la creación literaria, que en fin de

cuentas es el más excelso de todos, el camino por antonomasia.

Entre

las varias aventuras emprendidas por Moñino no prestaremos ahora atención a empresas

tales como las series o colecciones fundadas o dirigidas por él, del talante de

la “Biblioteca de erudición y crítica”, de “La lupa y el escalpelo”, de “España

y españoles”, o incluso la famosa colección “Clásicos Castalia”, cuya

renombrada fama como instrumento eficacísimo de acercamiento de los clásicos al

lector moderno no es gratuita. Tampoco nos referiremos a su revista El criticón (Papel

volante de letras y libros), continuadora de la de su admirado Gallardo, y de

la que aparecerían solo dos números (en 1934 y en 1935); o bien a Bibliofilia, otro

proyecto interesantísimo. En esta misma línea de animación incansable del gris

panorama literario, libresco, cultural y erudito de la posguerra, Moñino puso en

marcha también, como complemento directo de su pasión bibliofílica, dos

pequeñas colecciones dirigidas literariamente por él: “Gallardo (colección de

opúsculos para bibliófilos)” e “Ibarra”, subtitulada de la misma manera,

colecciones iniciadas en 1947 y a finales de 1948, respectivamente.

Realmente

las referidas “nupcias con la literatura” de Moñino se refieren

fundamentalmente a tres cuestiones: en primer lugar su creación de una colección

de “Prosistas contemporáneos” (1952- 1957), en la que aparecerían ocho

entregas, entre las que destacan por su significación en la literatura del

mediosiglo obras como Los bravos de Fernández Santos, Baraja

de invenciones de Camilo José Cela, Historia de una tertulia de Antonio Díaz-Cañabate, El

hombre y lo demás de Jorge Campos, El santero de San

Saturio de Juan Antonio Gaya Nuño o Smith y Ramírez, S.A. de

Alonso Zamora Vicente.

En

segundo lugar, su creación paralela y complementaria a la colección “Prosistas

contemporáneos” de Revista española (1953-1954), dedicada a la creación literaria, en prosa fundamentalmente,

así como a ensayos de arte, música, teatro y cine, y en la que, bajo el

patronazgo de Moñino, actuaban como redactores tres jóvenes promesas de

aquellos años: Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio y Alfonso Sastre. En Revista española aparecieron,

pese a su corta y desdichada vida (seis números en apenas un año de recorrido,

y a paginación seguida) los nombres de buena parte de lo más granado de la

juventud literaria española de los primeros años cincuenta, como Ignacio

Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Jesús Fernández Santos, Juan Antonio Gaya

Nuño, Carmen Martín Gaite, Josefina Rodríguez, Medardo Fraile, Alfonso Sastre, Juan

Benet o Carlos Edmundo de Ory. Nótese que tanto la colección de “Prosistas”

como Revista española nacieron y vivieron al amparo de Castalia y de la valenciana

Tipografía Moderna de los hermanos Soler.

Y

en tercer lugar, su exigua e inconstante dedicación a la creación poética.

Aunque en realidad se tratara de una dedicación o pasión desconocida e insospechada

por muchos, Moñino escribió versos y publicó algunos de ellos; sin embargo, la

trayectoria de su prometedora biografía poética revela las lógicas vacilaciones

e inseguridades propias de quien sacrificó una capacidad creadora indudable, por

lo que apuntan los ejemplos conservados y conocidos, en aras de una absorbente

labor investigadora y erudita. Es difícil saber, por la documentación conocida,

si Moñino llegó a plantearse al abandonar la escritura de versos que la poesía

fue una gracia que no quiso darle el cielo, o incluso, dada la espléndida época

poética que le toco vivir –

Los

escasos textos poéticos de Moñino conservados (o conocidos) y la aún más escasa

publicación de los mismos nos obligan a ser cautos a la hora de presumir una

intensa labor creativa en el gran erudito. Más bien cabe pensar, por las trazas

descubiertas de su dedicación poética, que estamos ante un poeta malogrado,

quizá desengañado y desde luego con poco tiempo y sosiego para escribir versos.

Sus

“Cinco poemas viejos”, compuestos en el lapso 1927-1933 y que Moñino publicó en

1949 en la cacereña revista Alcántara (“No, no, no”, “Liberación”, “Nocturno”, “Robinsón de bibliotecas”

y “Epicedio por la muerte de Dafnis”), delatan por las circunstancias y

características de su publicación (fecha tardía, revista local y epígrafe

significativo) la distancia que su autor reconoce entre el presente y aquel

temprano y bisoño ejercicio lírico de juventud.

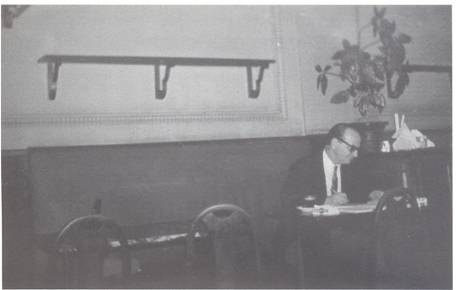

En el café Lyon de Madrid, donde

celebraba su famosa tertulia y ejercía su “cátedra”

Su

mejor texto, Pasión y muerte

del arquitecto. Tiempo apócrifo de la Fábula de Equis y Zeda, compuesto en 1934, se editó mucho después en edición no venal de

veinticinco ejemplares, quizá no distribuidos íntegramente, y sin la firma del

autor.

Su

poema “El miedo”, fechado en 1939, único texto que conocemos de su “poesía en

la guerra o inmediata posguerra” (a la que habría que añadir el “Brindis” de Pasión y muerte…,

compuesto en 1937), en realidad nunca fue publicado, pues sólo conocemos el

fragmento manuscrito por Moñino en el “Cancionero” poético de autógrafos

contemporáneos de su buen amigo José María de Cossío, conservado en la Casona

del Señor de Tudanca (y en cuyas páginas Moñino también manuscribió su poema

“Epicedio por la muerte de Dafnis”, fechado en agosto de 1931 y “Nocturno”,

fechado en 1933).

A

esta parca gavilla de textos, cabría añadir algún poema manuscrito de Moñino,

copiado por el maestro en cartas a amigos, y que testimonia una suerte de

poesía de circunstancia, compuesta a propósito de un asunto concreto, pero que

revela la facilidad y oficio de Moñino y su gusto por el juego poético,

heredero al fin y al cabo de la moda áurea tan bien conocida por él, pero que

dista mucho de una escritura poética trabada, intensa, supeditada al ciclo de

escritura de un libro.

Todos

los textos poéticos de Moñino conocidos hasta la fecha tienen, sin embargo, un

valor inusitado como contrapunto artístico-vital en la personalidad íntegra del

gran bibliógrafo, pues su personalidad intelectual quedaría, sin ese rostro

poético apuntado, necesariamente trunca o incompleta.

Incluso,

cabe afirmar que, pese a ser escasos los poemas conservados, su naturaleza y

contexto de escritura sorprenden benéficamente al lector, pues Moñino se nos

presenta no como un simple aficionado o allegado oportunista al terreno

poético, sino antes bien como un creador consciente, osado (con su adarme de

vanguardia) e incluso tímidamente vocacional. Sólo así podemos explicarnos que

junto a textos vacilantes e inconexos entre sí, como los citados “Cinco poemas

viejos”, en los que el autor apunta varias direcciones o vías de escritura

posible, obediente a distintos impulsos inspiradores: desde su pasión

bibliográfica o bibliofílica, hasta la traducción de los clásicos latinos,

pasando por el tema amoroso transido de la experiencia propia; encontremos un

poema mayor como Pasión y muerte del

arquitecto…, que no sólo es un

ejercicio de imitatio, un comentario lírico de otro texto en una suerte de diálogo

poético muy barroco, sino también un salto al vacío para el poeta, un reto

poético de envergadura en la más estricta tradición creacionista. Moñino

abordaba en su “tiempo apócrifo” nada más y nada menos que uno de los textos

más sorprendentes, bizarros y difíciles de la poesía española de los años

veinte y primeros años treinta, aparentemente escrito al amparo del furor neogongorino

que protagonizó el Veintisiete, pero realmente compuesto bajo la batuta del

creacionismo poético más exigente, que tiene en textos como Altazor de Huidobro

algunos de sus principales hitos. Nos referimos a la Fábula de Equis y Zeda de

Gerardo Diego, poema “adrede” creacionista cuyo tiempo de escritura, dilatado y

complejo, testimonia las dificultades del reto. Algún fragmento del poema de

Diego se anticipó en revistas antes de su publicación completa en la revista

mexicana Contemporáneos (en 1930) y de su primera edición exenta y no venal en la

editorial mexicana Alcancía en 1932 (en edición de 50 ejemplares numerados). La

rareza del texto dice mucho de la atención de Moñino también a los raros

contemporáneos, aunque las causas de la escritura de su tiempo apócrifo se

encuentren en circunstancias bien conocidas y mencionadas anteriormente. El

texto del “tiempo apócrifo” de la Fábula..., pues, no es un comentario rancio ni erudito, ni un poema deudor

de las pasiones bibliográficas de su autor, como ocurre con alguno de esos “Cinco

poemas viejos”, como el titulado “Epicedio por la muerte de Dafnis”,

perfectamente explicable por la moda de rescates fabulísticos áureos que

proliferaron en la República; sino que es un texto absoluta y rabiosamente

contemporáneo, que ha sabido leer la compleja construcción creacionista de

Diego y ha osado continuarla, asumiendo el cascarón o máscara métrica de la

sexta rima, como portentosa y libérrima “vuelta a la estrofa”, ya proclamada

por Diego y el Veintisiete.

Es

cierto que el poema de Moñino no es una “creación” original, lo que podría

resultar paradójico al ser un poema creacionista el texto que continúa y al ser

creacionista la arquitectura y urdimbre metafórica que adopta el propio Moñino

en su texto, a fin de no desvirtuar la relación entre el original y el

apócrifo. Pero no es menos cierto que todo ello contribuye a destacar las dosis

de juego y de artificio, de “escritura adrede” que Moniño sabe entender muy

bien en el poema de Diego, en cuyo comentario libre se ejercita, sin óbice de

comprender la “pasión humana concreta” que encerraba

El

citado fragmento de “El miedo”, poema compuesto en el ambiente angustioso del

final de la Guerra Civil, testimonia no tanto una actitud o experiencia vital

del autor, sino fundamentalmente la necesidad que Moñino tenía de dar cauce a

dicha actitud y experiencia a través de la poesía.

A

todo ello puede añadirse un dato curioso y poco conocido, y desde luego clave,

en nuestra opinión, para comprender el truncamiento de una escritura poética

más o menos continua y para la que el autor tenía indudables dotes, escritura

que debería de haber desembocado en la definitiva epifanía poética de Moñino

con la publicación de un libro de versos. Nos referimos a la concurrencia anónima

de nuestro “poeta” a una de las primeras ediciones del Premio Adonais, en 1943

o en 1947. A día de hoy el archivo personal de Moñino está en proceso de

catalogación. Quizá el futuro próximo nos depare la sorpresa de aquel original hoy

perdido y del que nadie consultado sabe nada.

Conjeturas

aparte, la “realidad histórica” es que la última noticia apreciable de la

relación entre Moñino y la creación poética es de 1949 (sus “Cinco poemas

viejos” ya citados) y esta, como apuntábamos, con carácter palinódico, lo que

nos permite concluir que en tales fechas el maestro había dado por terminada su

fiebre poética juvenil.

Al

mismo tiempo, y al socaire de esa vocación poética truncada, en la dura

posguerra y tras el relanzamiento de la editorial Castalia bajo su sabia mano,

la actividad investigadora de Moñino crece y se intensifica, como hemos

comentado; y sus nupcias con la literatura adoptan otros rostros, como la citada

colección de prosistas –no de poetas– y la creación de Revista española.

Otras

preocupaciones y afanes literarios absorbieron la atención del maestro en su

florecida madurez, quedando la poesía conminada al predio de la investigación

bibliográfica que tan grandes beneficios depararía a la filología española de

nuestro tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

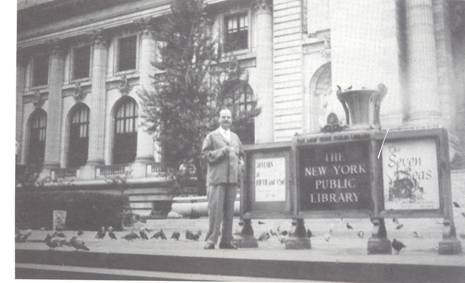

Moñino delante

de la Biblioteca Pública de Nueva York en

agosto de 1961

1.- LA OBRA DE ANTONIO

RODRÍGUEZ-MOÑINO

Para

tener cabal idea de la amplísima obra de Antonio Rodríguez- Moñino debe

acudirse a sus varias Bibliografías, publicadas por la editorial Castalia en sucesivas ediciones

ampliadas: 1950, 1955, 1958 y 1965. También puede consultarse la bibliografía

del maestro relacionada al final del Tomo II del Homenaje de los hispanistas

norteamericanos, publicado en Castalia en 1966. Para la obra específicamente

extremeña de Moñino, véase la enumeración de Manuel Pecellín en Literatura en Extremadura,

t. II, Badajoz, Universitas Editorial, 1981, págs. 269-272. Las obras de

finales de los años sesenta o publicadas póstumamente se citan en las páginas

de este volumen.

2.-

ESTUDIOS SOBRE ANTONIO RODRÍGUEZ-MOÑINO

ALONSO,

Dámaso: “Antonio Rodríguez-Moñino, bibliófilo ejemplar”, en Del siglo de oro a este siglo de siglas, Madrid, Gredos, 1968, págs.190-202 [publicado inicialmente en Escorial, nº 50,

t. XVII, Madrid, 1944, págs. 149-155].

BATAILLON,

Marcel: “Moñino: saber, laboriosidad, hombría de bien”, en Ínsula (Homenaje a Antonio

Rodríguez-Moñino), nº 287, año XXV, Madrid, octubre de 1970, pág. 1.

BERNAL

SALGADO, José Luis: “Nota introductoria” y edición de Pasión y muerte del arquitecto de Antonio Rodríguez-Moñino, en Gálibo.

Revista de literatura, nº 3, marzo de 1985,

págs. 31-49.

________ “La poesía de Antonio Rodríguez- Moñino”,

en Revista de Estudios Extremeños, t. XLII, nº I, enero-abril de 1986, págs. 77-96.

________

Dos casos de marginación: Antonio Rodríguez-Moñino

y Francisco Valdés, Mérida, Editora Regional de Extremadura (col.

Cuadernos populares, 34), 1991.

________

Rodríguez-Moñino, Badajoz, Diario HOY

(col. Personajes extremeños, 30), 1996.

________

“Nota a la edición de un enigma”, en Gerardo Diego, Pasión y muerte del arquitecto. Un enigma bibliofílico, col. Pliegos La Sorpresa, 4, Santander, Fundación Gerardo Diego,

2010.

CANO, José Luis: “Rodríguez-Moñino y Revista española”, en Ínsula, op. cit., pág. 4.

CELA,

Camilo José: Discurso de contestación a don Antonio Rodríguez-Moñino en su

recepción pública en la Real Academia Española, Madrid, Real Academia Española,

1968, págs. 143-154 [El Folleto contiene en primer lugar el citado discurso de

Moñino, “Poesía y Cancioneros (siglo XVI)”. El discurso de Cela fue reproducido

fragmentariamente en el nº homenaje de la Revista

de Estudios Extremeños. Vid. Infra].

DIEGO,

Gerardo: “Pasión y muerte del arquitecto. Un enigma bibliofílico”, en Homenaje a la memoria de don Antonio Rodríguez-Moñino, Madrid, Castalia, 1975, págs. 223-227. [El texto se ha rescatado

recientemente en el citado pliego de “La Sorpresa”, 4, de la Fundación Gerardo

Diego, 2010].

FILGUEIRA

VALVERDE, José: “Rodríguez- Moñino”, en Homenaje

a la memoria de don Antonio Rodríguez-Moñino,

op. cit., págs. 229-231.

JURADO

MORALES, José: “Revista española (1953-1954)”, en Revistas

literarias españolas del siglo XX (1919-1975),

ed. y coord. de Manuel J. Ramos Ortega, vol. II (1939-1959), Madrid, Ollero y

Ramos, 2005, págs. 313-351.

MALDONADO,

Felipe C. R.: “El último libro”, en Ínsula, op. cit., pág. 4.

PECELLÍN

LANCHARRO, Manuel: Literatura en

Extremadura, t. II, Badajoz,

Universitas Editorial, 1981, págs. 263-284.

RODRÍGUEZ-MOÑINO

SORIANO, Rafael: La vida y la obra

del bibliófilo y bibliógrafo extremeño D. Antonio Rodríguez-Moñino, Madrid, Beturia, 2002 (2ª ed.).

ROZAS,

Juan Manuel: “Por su mucha antigüedad y autoridad”, en Ínsula, op. cit., págs. 1,

3 y 12.

________ Los

periodos de la bibliografía literaria española ejemplificados con los

bibliófilos extremeños, Cáceres,

Universidad de Extremadura (col. Trabajos del Departamento de Literatura, 4),

1983.

SEGURA

ONTAÑO, Enrique: Notas biográficas de

Antonio Rodríguez-Moñino, Badajoz,

Diputación de Badajoz (Institución de Servicios Culturales), 1971.

VIDAL CARRETERO, Sergio: La Revista española en el panorama narrativo de posguerra, Madrid, Pliegos, D. L. (col. Pliegos de ensayo, 214), 2010.

3.- HOMENAJES

Homenaje

a Rodríguez-Moñino: Estudios de erudición que le ofrecen sus amigos o

discípulos hispanistas norteamericanos, 2

vols., Madrid, Castalia, 1966.

Revista

de Estudios Extremeños, t. XXIV, nº III, Badajoz,

Diputación de Badajoz, septiembre-diciembre de 1968 [incluye interesantísimas

colaboraciones de Segura Ontaño, Miguel Muñoz de San Pedro, Camilo José Cela,

Diego Angulo, López de Toro, Lázaro Carreter, Julio Caro Baroja, Figueroa y

Melgar, Joaquín del Val, Condesa de Romanoes, Antonio Pérez Gómez, Stanko B. Vranich,

Elías L. Rivers, José Luis Cano (se trata del artículo luego reproducido en Ínsula), Ramón Solís,

Felipe C. R. Maldonado y Tomás Rabanal Brito].

Ínsula (Homenaje

a Antonio Rodríguez-Moñino), nº 287, año XXV, Madrid, octubre de 1970 [con motivo

de la muerte de Moñino, Ínsula incluye en este número misceláneo los citados artículos de Bataillon,

Rozas, Maldonado y Cano].

Alcántara, nº 161, año XXVI,

octubre-noviembre-diciembre de 1970 [con motivo de la muerte del maestro Alcántara

recoge colaboraciones de Dámaso Alonso, Miguel Muñoz de San Pedro (Conde de

Canilleros), Dalmiro de

Homenaje

a la memoria de don Antonio Rodríguez- Moñino,

Madrid, Castalia, 1975.

[1] Este texto reproduce el estudio

preliminar del libro de José Luis Bernal

Salgado, Antonio Rodríguez-Moñino:

un extremeño universal. Badajoz: Junta de Extremadura, Editora Regional de

Extremadura, 2010, 125 pp. Agradecemos a

|