|

|

EL ARTE

POÉTICA DE SUEÑO DEL ORIGEN, DE ELOY

SÁNCHEZ ROSILLO

Miguel

Ángel Rubio Sánchez

(Universidad de Murcia)

Resumen

El arte poética de Sueño del origen, de Eloy Sánchez

Rosillo es un estudio individualizado e inmanente de cada uno de los poemas que

forman el libro, aunque en ningún momento se ha obviado, cuando las condiciones

así lo reclamaban, una aproximación de calado exegético-hermenéutico. Todo ello

se ha llevado a la práctica, previo aparato introductorio, bajo la luz de las

cuatro claves poéticas que otorgan el entendimiento definitivo del modelo

constructivo que el autor ha seguido para formalizar la obra: 1-. La luz como

eje neurálgico de la existencia y mapa vital de la creación, 2-. El tiempo como

ambición de lo cíclico: gotas y fragmentos de una / la eternidad, 3-. La

esencia capturada y traducida en eternidad y 4-. Modelo gnómico y constructivo

del arte poética).

Palabras Clave: Poesía española

contemporánea, Eloy Sánchez Rosillo, estudio,

arte poética, Sueño del origen.

Abstract

Eloy

Sanchez Rosillo’s Sueño del origen poetic

art is both an individual and immanent research on every poem collected in the

book. We shouldn’t forget that it is also an exegetic and hermeneutic approach,

whenever required. All this has been put into practice, once introduced, under

the light of the four poetic keys. They confere the definitive insight of the

constructive model followed by the writer in order to accomplish his work. The

keys are: 1-. the light as the backbone of existence as well as the vital map

of creation, 2-. time as ambition of the cyclic: drops and fragments of an /

the eternity, 3-. Essence captured and transformed into eternity y 4-. Cognitive

and constructive pattern of the poetic art.

Key Words: Spanish contemporary

poetry, Eloy Sánchez Rosillo, research, poetic art.

“A Encar, que a

un mismo tiempo conoció mi amor y mi lucha”.

Portada

de Sueño del origen

0-.

Introducción

De nuevo, tras los tres años de silencio que ha impuesto la creación

para ser creada, irrumpe Eloy Sánchez Rosillo en un escenario poético, el

actual, caracterizado por la heterogeneidad de tendencias, estilos y líneas de

pensamiento formalizadas y en gestación, con un nuevo poemario, Sueño del origen. Se trata de una obra

que, de alguna manera, aspira a ser su mejor libro, al albergar en su ser el

camino preludiado en La certeza y en Oír la luz, porque el poeta ha sabido

hallar -en un encuentro con cierto regusto místico- el advenimiento definitivo

de la luz, que irradia y contamina de vida porosa todo cuanto entra en contacto

con ella, desde el propio ser, sus circunstantes y confines más remotos, como

la infancia, el recuerdo y los más próximos al punto presente y vital de su

existencia, desde la creación literaria hasta la concepción del propio yo.

JUNTO

a una vida que ya va de vuelta

pasa

una vida joven,

y

se detiene porque así lo quiere

la

irresistible fuerza misteriosa

que

a los seres se acerca.

¿Es extraño este encuentro, inoportuno?,

¿acontece

a destiempo?

No.

La luz, cuando canta,

es

limpia en todo caso. Y natural.

No

hay mácula en lo puro,

ni

manos torpes y desvencijadas

que

enturbien lo que brota.

Tintinea

al

existir en ambos

como

monedas de oro alegre. Y ríen

mientras

gastan los días

que

han hecho suyos, que les pertenecen.

Todo

proseguirá su curso luego,

sin

que nunca en ellos ni en el mundo

pueda

apagarse este suceso hermoso,

pues

siempre y para siempre

la

verdad y lo vivo centellean.

(Sánchez

Rosillo, 2011, págs. 27 y 28).

Fruto

de la semilla que se gestó en otro ser y en otro tiempo, como veremos

posteriormente, el poeta ha sabido

formalizar, tanto en el pensamiento, como en su posterior reflejo en la

escritura, el hermanamiento definitivo entre la poesía y la idea[1],

es decir, a la mecánica de un verso de una musicalidad lánguida y clara , Eloy

ha sabido darle el acople efectivo -y

dotar el verso de una profundidad reforzada- de una filosofía o plan

existencial de aceptación, de entendimiento positivo y reconciliador con el

momento en el que vive. Este hecho supone una especie de acorde definitivo y

eterno entre forma (verso claro y luminoso) y el contenido (la luz como

concepto y como reflexión sobre la sombra de otros periodos de la vida

incardinados al propio presente).

MIS

días sólo han sido servidumbre

al

tiempo fragmentado que aprendí:

un

manantial que brota vivo y claro,

un

río indetenible,

y

unas aguas perdiéndose sin pausa

en

la fatalidad de la mar última,

Quise tenerlo todo, retenerlo,

y

nada, nada tuve.

Un

momento brillaban en mi mano

Las

cosas que del alba procedían

e

iban luego cayendo en noche ciega.

La

propia vida puso en mí la fábula

y

yo la alimenté con mis lamentos.

Pero ocurrió una vez que de repente,

sin

preguntarme, supe por amor,

y

todo desde entonces me acompaña

y

es simultáneo todo. No hay transcurso.

Antes de aquel suceso

hubo un despojamiento involuntario,

una larga indigencia, una

caída,

algún hondo dolor.

Más vine a dar después sin saber cómo

En

la fulguración de esta pureza.

Una

puerta cerrada se abrió un poco

y

la luz que entreveo no declina.[2]

(Sánchez

Rosillo, 2011, págs. 13 y 14)

El poeta, médium entre lo humano y lo

divino, un ser que vive, a pesar de su condición, más cerca del suelo que del

cielo, tiene el don que le fue dado de captar los momentos mágicos y estelares

de una realidad circundante –interna y externa-

y fijarlos para sueño de la eternidad en un verso límpido, inmaculado,

claro y lleno de luz que, sin embargo, no sirven para crear un estilo del que

Eloy ya es dueño, sino que, por el contrario, como el propio poeta afirma , es

ese verso con vocación de arte poética el que crea al hacedor, al vate y, en

definitiva, a la persona.

QUE

haya adquirido la costumbre el alba

de

venir cada día

desde

las fuentes puras del asombro

y

en la orilla del cielo ir levantando

-despacio

y muy deprisa-

su

árbol frágil y esbelto de luz tierna

y

arreboladas hojas,

¿no

es prueba suficiente

de

que vivimos en un mundo mágico?

(Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 63).

Como nota curiosa, este sueño de la creación

poética, en que el poeta anda sumergido, es un hecho que se fraguó en su más

remota niñez, y al que ahora sigue

gestándole una forma, procurando que el sueño prosiga y que su

desenlace ocurra tal y como se pactó en esa otra realidad del sueño. Así, por

tanto, el yo poético, en este momento, presente presentido en el que convergen

su álgebra, su centro, su madurez y su luz como sustancia vital y filosofía de

la existencia, sigue insistiendo en la necesidad de seguir respirando esa luz,

ese sueño para poder seguir viviendo y, a la vez, escribiendo.

Más aunque sólo soy

quien

con el alma en vilo ayudó como pudo

a

que su luz posible aconteciera,

cuánta

satisfacción siento en mi pecho

ahora

que anduve ya gran parte del camino,

qué

compasivo el mundo y qué deseo

de

seguir en la brecha mientras la vida dure,

para

que el sueño aquel que soñé de muchacho

hasta

el final se cumpla.

(Sánchez

Rosillo, 2011, págs. 76 y 77).

Por

último, para concluir la parte introductoria de este estudio, me gustaría

apuntar, para su posterior desarrollo, que son múltiples los momentos y teselas

del mosaico que constituyen esta radiografía de un plan existencial, pero todos

ellos, como vínculo asociativo, están

recogidos y albergados en el eje neurálgico de una luz que, a su vez, está

relacionada con la vida, con el agua, con el origen, con el génesis, con la

creación, con un presente convergente que es el albergue del pasado y el

preludio, a un mismo tiempo, del futuro… La poesía, ésa que nos contagia de su

luz, está creada en la soledad, en el duelo y diálogo solitario que el poeta

mantiene con su alma, con sus otros yo con los que primero se encuentra en esas

etapas de exilio voluntario a las que se condena para formalizar su sentir

pensado, bajo los dictámenes de un verso limpio, claro, pero lleno de

sinceridad y de luz, de vida al y del que nos invita a formar parte.

[…]

más hondamente mía: este trabajo hermoso

de

encontrar las palabras verdaderas

-inconfundibles

en su ser, pues siempre

nos hablan desde dentro de las cosas-;

las que a su modo dicen el misterio que entraña

cuanto alienta y se afirma;

las que con claridad de agua o

cristal pronuncian

la alegría y las lágrimas del vivir y se posan

temblando en el papel, junto a la música

con la que van naciendo.

Sé

muy bien

que no fui yo quien hizo los poemas

que en mis libros figuran. Fueron ellos

los que a mí me crearon, los que han ido

poco a poco tejiendo el nombre que me nombra,

la identidad que tengo.

(Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 76 y 77).

1-. La luz

como eje neurálgico de la existencia y mapa vital de la creación.

En AL

DESPUNTAR EL DÍA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 11), el poeta, que ya pudo vislumbrar

la luz y entenderla como parte de su existencia y que, además ya se sabe dueño

de una vida, desde un planteamiento que

reúne un toque ciertamente didáctico, insta a su caro y amado lector – al que

de algún modo también forma parte de su proyecto existencial- a que no contamine el día con tus tristezas,

porque, si haces lo que el poeta, la voz de la experiencia, te dice, verás

cómo, en pleno proceso de ósmosis multiplicada, recibes mucho más de lo que has

dado o legado (versos o hechos). Se trata de de un gran texto dialógico y

abstracto entre la luz y la oscuridad, entre el generador de vida y la puerta

al reino de las tinieblas, que, mediante la desautomatización del tópico o

concepto cultural, plasma la onda expansiva de la luz como una carrera por

repoblar de vida el campo semántico en que un día habitó la oscuridad.

QUE

el gesto ensimismado de tu rostro

no

enturbie

no

la intimides en su impulso frágil

con

tus oscuras elucubraciones

[…]

cómo

te lava, alegre. Con tu luz prodigiosa

y

logra que respires sosegado,

limpio

ya de tus asechanzas,

ajeno

a todo mal.

(Sánchez

Rosillo, 2011, pág.11).

El momento de madurez, en el que poeta se siente inserto y desde el

que contempla y comprende su existencia, es el punto álgido para realizar una

evaluación de su proceso y proyecto vital en toda su complejidad, pero teniendo

presente la distancia temporal que permite acoplar los parámetros de medición

desde un prisma muy certero y casi cabalístico: “Mis días sólo han sido camino

de servidumbre/ al tiempo fragmentado que aprendí” (Sánchez Rosillo, 2011,

pág.13). Asimismo, el pleno conocimiento de que la vía que has escogido para soportar

y recorrer el camino de tu vida ha sido un error, sólo puede llegar cuando eres

plenamente consciente de que tu presente no sido más que una resurrección

perpetua y ensimismada del pasado. También, junto a los puntos reseñados en

este párrafo, hay uno que merece especial atención, a saber, el poema en su ser

alberga un cierto regusto tanto ascético, en primer lugar, como místico, en

segundo lugar y como coronación del proceso ascensual y de encuentro: “Antes de

aquel suceso / hubo un despojamiento involuntario, una caída, / algún hondo dolor.” Como podemos ver, el

recorrido que media entre la vía contemplativa y la unitiva es un proceso que

implica el dolor que conlleva el vivir anclado en un el recuerdo, ya que eso

supone, de algún modo, una cierta desorientación, un no saber dónde se va, un futuro

enmarañado y circunstante del pasado. Finalmente, el yo poético ha sabido

hallar la anagnórisis de la luz, siempre ese porvenir de esperanza, pero ya

inmerso en el reglaje propio que se puede respirar en la simbiosis del hábitat

de la vida unitiva: “una puerta cerrada se abrió un poco/ y la luz que entreveo

no declina” (Sánchez Rosillo, 2011, pág.13).

En

un poema de una tónica aparentemente descriptiva, GOLONDRINAS DE SEPTIEMBRE (Sánchez

Rosillo, 2011, pág.15), el yo poético fija y captura una mañana cualquiera en

la que las golondrinas andan inmersas en sus quehaceres, pero que, al quedar

cristalizada en materia literaria, ya forma parte del sueño de

El

poema LUZ QUE CANTA, tal y como apuntamos en la introducción, además de una

aceptación de la etapa vital en la que el poeta se siente inserto: “Junto a una

vida que ya va de vuelta/ pasa una joven” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 27),

también es el ejercicio de reflexión sobre la luz que se ha hermanado con él y

que, por ello, ilumina su ser actual. La conexión con poemas anteriores es

clara, pues la verdad, lo vivo y la

alegría no son más que ecos que se

repiten en un tiempo cíclico de lo que es la semántica diseminada de

En

esa escritura propiamente barroca de polos opuestos, de dicotomía entre la luz

y la oscuridad, el texto poético de LA MONEDA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 61)

dilucida muy bien, con cierto aire de tenebrismo, como la luz reina y vive en

un orbe cercano al cielo, donde está el mayor generador de luz, y la tierra

donde definitivamente, debido al engranaje de lo cíclico, la luz

definitivamente sucumbe. Por ello, la suerte, que potencialmente habita en la

moneda, dura mientras hace acrobacias en el aire contaminada por la luz, porque

su llegada a la tierra supone la expiración de lo que aspiraba a crear: “En tal

oscuridad ha de perderse / el circular enigma que cifraba / en sus giros mi

dicha o mi desdicha./ Y su cara y su cruz nunca habrán sido.” (Sánchez Rosillo,

2011, pág. 62).

Una

concepción también muy parecida gobierna el eje constructivo de BAJO EL ÁRBOL

(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 71), poema en el que podemos hallar muchos puntos

de similitud con lo estudiado en párrafos anteriores. De ahí que el yo poético,

instalado nuevamente en esa coyuntura problemática de cifrar y descifrar el

recuerdo desde un presente vital en proceso, hace de una manera ciertamente no explícita un balance

de lo que ha sido la existencia, para finalmente amarrar el proceso

retrospectivo en la concepción de que hubo, en aquel entonces de la infancia,

un mundo de luz sobre el que se solaparon los nudos del silencio y su quietud,

la oscuridad: “¿Por qué cayó después tanto silencio, / tan para siempre, tan

irremediable, / sobre la acacia con sus gorriones,/ sobre todos nosotros?” (Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 71). Esa acacia, vieja y tutelar, como veremos

posteriormente es la que está situada en la puerta del caserón de la niñez, en

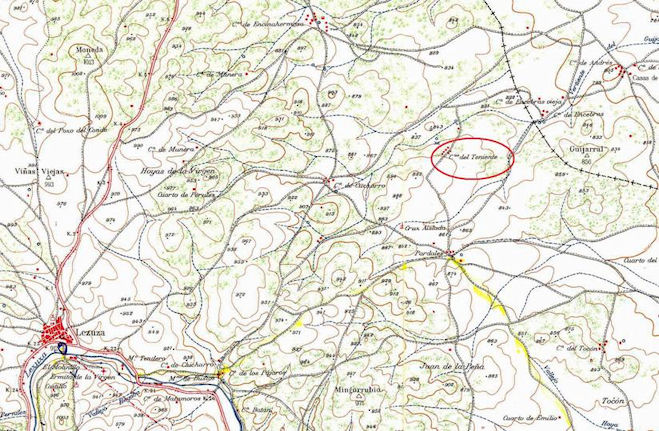

Localización de la casa del Teniente en el término

municipal de Lezuza.

A esa misma casa es a la que hace referencia

el poema LLAVE DEL SUEÑO, donde el poeta, además de vagar por las diferentes

estancias desde los pasos del sueño, entiende, en un ámbito de recreación

puramente decadentista, que allí se

originó el mito inextinguible de la luz: “Entre en ella despacio y vislumbre /

la cama peculiar, el hondo armario, / la mesa con su silla, la ventana /

-desvencijada ahora y sin cristales-/ por la que tantas veces contemplé yo la

luna.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág.114). Después de la narración, siempre desde

el planteamiento onírico, el yo poético recorre las diferentes estancias con su

pertinente recreación de sensaciones y objetos. El poeta, para cerrar el texto,

necesariamente despierta para reencontrase con el presente más real: todo ha

sido un sueño.

2-. El tiempo

como ambición de lo cíclico: gotas y fragmentos de una / la eternidad.

Siempre desde el prisma de lo calado por la luz –punto neurálgico del

génesis de la vida- y vinculado con un cierto sabor ascético, el yo poético

entiende que la compresión del yo, como

parte y engranaje de la existencia, es algo que requiere un trabajo de

reflexión allá, en el sosiego y en la quietud, donde el yo entra en un puro

diálogo con la otredad: “A veces, esta calma/ en la que sé quién soy / éste y

todos y nadie y cada uno, / me sobreviene, / llega, desciende -¿desde dónde?-

sobre mí, / sin motivo ni aviso.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 17) Asimismo,

también, si observamos la cita, existen reminiscencias de la filosofía

platónica, en cuanto que parece que hay un descenso del alma en busca de un

cuerpo para consolidar

En

torno está, además, mi vida entera:

más

que nada, la infancia, su color,

y

lo que vino luego,

el

amor y el dolor y la alegría,

hasta

llegar a este momento de hoy.

Todo

es presente vivo y palpitante

que

quisiera ser dicho.

(Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 17).

También,

en este mismo poema, podemos hallar uno de los recursos que configuran una de

las claves del arte poética de Eloy Sánchez Rosillo, y ya no sólo en este

libro, sino que es un elemento configurador que ha aparecido dibujado en toda

su obra, a saber, el recuerdo y peso que la infancia ha dejado en la vida

adulta, al ser contemplada mediante la retrospección desde el presente. En

cualquier caso, aunque la reflexión sobre el diálogo del yo con el tiempo sea

lo que aparece de una manera más explícita en el poema, hay que entender que

detrás de todo subyace el motor de la luz, porque, gracias a ella, el poeta

puede contemplar la realidad como embrión de la palabra poética. La realidad

siempre reclama ser dicha, pero sabe esperar que llegue el hombre adecuado, el

ser que le ha de dar la vida, porque su fin es ése: sacar la verdad a la luz y

nunca enterrarla.

Siguiendo

casi una misma pauta, en SUCEDE QUE ESTOY ALLÍ (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 19),

desde un aparente paseo, el poeta logra ejercitar una nueva reflexión sobre el

tiempo y su ósmosis comunicativa con el yo. Por ello, aparte de recordar la

infancia como paraíso perdido, el presente es un vehículo del que el poeta se

sirve para deliberar sobre la caducidad de los momentos por el “tempus fugit” y

la memoria como construcción del ser y de su respectiva nada, pero siempre

desde el andamiaje de la luz y del tiempo cíclico: “Duran apenas nada estas

visiones/ del que yo fuera un día/ del que un momento vuelvo a ser./ Y luego/

prosigo dando pasos en la arena/ por mis años de ahora.” (Sánchez Rosillo,

2011, pág. 20). La infancia, por tanto, se convierte en un patrón albergado en

el ser adulto y, a su vez, en una reconstrucción que el adulto crea y recrea

cada vez que la revisita.

El

poeta, en PENSANDO EN MARZO (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 35), enclaustrado en

un interminable invierno, habla de ese exilio que está enteramente emparentado

con

Finalmente, en ENTRA MARZO

(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 95) ya se produjo la personificación física que el

poeta reclamaba en el poema citado para nuevamente ser capturada y cifrada en

el proceso creatorio y descreador de

Pero, a pesar de los

diferentes hitos que hemos señalado de lo cíclico, nuestro rapsoda de la luz, en

SIEMPRE (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 39), consigue de alguna manera

sobreponerse a la caducidad propia del

tiempo y a la eternidad, porque el vínculo de amor que se creó entre él y su

madre es algo milagroso y atemporal que, a pesar de la pérdida de la figura

materna y del tiempo transcurrido, está por encima de los lugares, de las

gentes, de los momentos y de las palabras. La vida, como cadena isotópica de la

luz también recorre el poema, pero, en este caso, el poeta entiende el elemento

de génesis como el hilo de amor que les fue dado y que les unirá para siempre,

en toda la extensión y profundidad semántica de la palabra: “Ambos reconocemos

que ese encuentro es la vida, /el relámpago eterno de amor que nos fue dado/

del todo y para siempre. Y otra cosa no hay.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 40).

Incluso hay un gesto que supone el reconocimiento, en presente, de las palabras

de la madre en el propio ser del poeta. Este hecho es algo de lo que M. Bajtin

hablo en la polifonía textual: la naturaleza de nuestro diálogo es fundamental

y eminentemente porosa: “[…] en algunas/ palabras que son suyas y pronuncian

mis labios.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 40).

El

bardo cantor de la luz y de la claridad, “con manos ajenas” y en pleno diálogo

con ese otro yo al que ve y al que desconoce a un mismo tiempo, ha dado forma a

“MEDITACIÓN SOBRE UNAS MANOS” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 41). En realidad, la

meditación de la que habla el poeta no es otra que ser consciente de la

caducidad de la vida por ese tempus fugit agónico y percibir los síntomas, la

pátina de óxido que deja el fluir temporal, dándonos a entender que, a pesar de

todo, la vida, hasta mientras se escribe, pasa.

estas

venas azules que resaltan

en

el cansancio de la piel, el hueso

que

aquí o allá comienza a deformarse.

No

tienen la apariencia de mis manos,

Las

manos de aquel hombre que yo era

y

que en la calma de su casa, a solas,

intentaba

escribir.

Pienso en mi vida,

en

la vida que pasa.

(Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 42).

El presente, centro y

álgebra de la eternidad (del sueño de la eternidad), es un punto en que el

poeta, además de entenderlo como algo resultado casi perfecto de la ambición y

capricho de lo cíclico, lo concibe como el lugar convergente en que encuentra

sentido la existencia entera, al colocar en su sitio exacto cada una de las

horas de su vida. Entonces, en TIEMPO ENTERO (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 51),

por poner un ejemplo, desde este prisma visionario, la aceptación de la madurez

y la llegada de la luz es algo que el tiempo y el destino pactaron previamente

en su genética de alma cíclica. En esto precisamente radica el enigma entendido

de lo que es la vida y la asunción del yo: en irradiar desde dentro la luz

aprendida, porque el rapsoda se ha sentido ungido por ella.

floreció

en mi presente, en un ahora

que también es un antes y un

después, tiempo entero.

No crece este fulgor de plenitud

en

torno a lo que soy, en los alrededores

de

mi ser y mi estar, sino dentro de mí,

y

es en mi propio pecho donde al fin lo respiro.

(Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 51).

Hay

otros momentos, aparentemente superfluos, en que el entendimiento del presente

supone la verdad factitiva de lo cíclico, pero siempre incardinado a la

panóptica de la luz, que nos dona esa certera sensación de la plena

conciliación con

En

el aparato introductorio de este estudio, se afirmó de manera vehemente que, a

mi juicio, nos encontramos ante el mejor poemario de Eloy Sánchez Rosillo, y

ello ha de responder, como es obvio, a una serie de razones que avalen dicho

argumento. Pues bien, Sueño del origen

supone el punto de inflexión entre dos maneras de entender y concebir la vida,

en definitiva, dos maneras de pesar y de escribir la vida, tal y como se puede

ver en el poema AYER Y HOY (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 55). Por un lado, la de

antaño en el que el peso de la elegía contaminaba la totalidad del todo, por

estar sujeta a los esquemas propios de lo finito y condenado a perecer y

ser recordado con la típica nostalgia;

en segundo lugar, encontramos el modus vivendi actual, en el que sabe fusionar

la conciliación con el presente y su entendimiento como algo inmerso en un

proceso rotativo. La dicotomía de la idea reside en la distancia de dos

semánticas reiteradamente distintas: por un lado, la añoranza y el lamento; por

otro lado, en el polo y cúspide actual, la celebración y el canto.

El

punto presente, en AÚN (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 59), es un eje desde el cual el yo poético

despliega, de algún modo, la retrospección hacia un pasado no perfectivo y su

pertinente conversión en presente de nuevo, y ya no sólo por la ejecución de la

escritura en el ahora, sino también porque la evocación de los recuerdos

siempre han tenido ese poder. Así, la revisitación de las diferentes fases que

configuran las etapas de la relación amorosa son la prueba de que, aunque el

tiempo y su caducidad reclamen su presencia en las cosas, lo cíclico existe y

reina en un plano superior, donde encontramos el desarrollo de los focos

primarios de la vida, en los que lógicamente se aúnan los diferentes hitos del

existir en su totalidad: “Y es tu imagen un claro presente sucesivo” (Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 59). La misma mecánica constructiva sigue el poema ALLÍ Y

AQUÍ (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 91), donde desde el punto presente se efectúa

de manera certera la revisitación del pasado para metamorfosearlo nuevamente en

materia presente y presentida. Sin embargo, en este texto de álgebra poética, existe

una clara diferenciación entre las dos etapas y dos modos de entender la vida y

su posterior transformación en literatura y en eternidad: a saber, la infancia

como paraíso concluido, donde la música era dulce, y el ahora, donde se instaló

el cascabel de sombra y desamparo, al contemplar aquél como periodo terminado.

Existe otra serie de poemas

en los que el cantor que ya ha conocido la luz, en pleno diálogo con el tiempo,

tiene la certeza de estar en una de esas épocas de transición entre dos ciclos,

del movimiento continuo que ejecuta la naturaleza para dar acople a sus

fenómenos y periodos. Por consiguiente,

El presente, ciertamente,

en Sueño del origen, se ha resuelto,

tal y como se puede inferir de lo reseñado, como anagnórisis y aleph de la vida

y de

El presente, tal y como

podemos inferir de todo lo expuesto, es

el punto desde el cual el yo poético ejercita

En

ese afán de entender lo cíclico como una renovación constante, el texto poético

UN CUMPLEAÑOS (24-7-2008)[3]

(Sánchez Rosillo, 2011, pág.129) dilucida y pone fecha al punto en el que el

poeta oyó la luz y el tiempo tomó otra dinámica.

Ahora ya inmerso en ella, el poeta respira vida, pero sin duda también es capaz

de vislumbrar e intuir las amenazas y asechanzas del metafórico invierno de la

vida: ”¿Es el invierno lo que allí se atisba? / Se trata de él, sin duda, pero

no / amenaza de veras: queda lejos.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 129).

3-. La

esencia capturada y traducida en eternidad.

La diferencia radical que existe entre un poeta y un hombre cualquiera

es que el primero es un ser condenado y

bendecido a un mismo tiempo, para llevar a cabo la ardua tarea de recolectar la

magia que derrocha el mundo y sus respectivas esencias. El hacedor, un ser que

respira la substancia última de las cosas,

en NOCTURNO CON LUNA, contempla este astro como representante innominado

de la especie y, derivado de ello, no le

suscita emoción, incluso la contamina de tristeza. No obstante, el poeta que,

conscientemente, se sabe dueño de ese don, tiene la misión de apresar la magia

de la realidad como radiografía puntual de la eternidad y como legado para los

hombres: “Y entonces, mientras miro,/ siento que desde mí mira las especie, un

hombre / cualquiera, innominado/ -dónde y en qué momento-, que contempla el

misterio y se estremece.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 21). Finalmente, a todo

lo anterior, habría que añadir la intertextualidad que existe entre el título y

el diálogo musical, porque, precisamente, un nocturno es eso, una pieza musical

de melodía dulce cuyo fin es recordar

los sentimientos en una de esas noches apacibles.

Nuevamente,

en EL FRUTO (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 23), el vate, ese ser médium entre lo

humano y lo divino para justicia de la eternidad, se nos presenta como un ser

de naturaleza y calado especial, porque la manera de aprehender la realidad es

distinta. Por ello, el fruto no es lo que el resto de mortales conocen como

tal, sino que, por contrario, se trata de la belleza que suscita el mismo hecho

de contemplarlo y percibirlo por unos sentidos de agudeza superlativa. Al mismo

tiempo también reúne, si cabe, un cierto didactismo: “La recompensa no es el

fruto mismo, aún siendo este tan dulce. / […]El fruto verdadero es del momento/ anterior al instante de saltar.” (Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 23).

Asimismo,

Eloy, bardo de la claridad, en DESCRIPCIÓN UN COMIENZO (Sánchez Rosillo, 2011,

pág. 25), el trasunto de la descripción de esos días postreros de otoño es

nuevamente un pretexto por el que el poeta desfila como un ser dotado de una

comprensión y sensibilidad especiales al contemplar cuanto le cerca, envuelve y

circunda. Ya señalamos anteriormente, en el principio del párrafo, que se

trataba de una descripción, pero no de una cualquiera, sino que, en este poema

en concreto, la ambición del yo poético es la de penetrar en el alma de las

cosas, más allá del paisaje que queda dibujado de la tarde de otoño mediante

En

un tono con ciertos ecos de lo bucólico y de la égloga – exceptuando la

presencia de los pastores y sus diálogos-, con HUERTOS JUNTO AL RÍO (Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 29), se introduce

Eloy en un tipo de poema de naturaleza contemplativa, en el que, en ese mundo

gris que puebla la tarde, ha sabido hallar la luz, el rumor sonoro de la lluvia

que cae siempre con esa desgana y esa dicha y, en definitiva, la propia savia

que se derrama a su vez, en un gesto muy dadivoso, por la vida de las naranjas

y el verdor propio de una hoja con capacidad para el génesis y para respirar el

don de la luz: “[…]este rumor tan delicado y manso/ de la lluvia cayendo sobre

las naranjas.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 29).

El

rapsoda, ese ser anclado a un suelo denostado, pero con ambiciones cósmicas y

universales, no sólo tiene el don y la virtud de captar los momentos mágicos y

estelares que casi siempre se reúnen con la belleza, sino que, también, está condenado,

por lo agudo de sus sentidos, a captar el horror y el hábitat en el que

acontece. Por consiguiente, el poema “EN SILENCIO” es una reflexión para

exponernos que los momentos dramáticos y tristes de la vida, desde el amor que

declina, una traición, el paso del tiempo hasta la propia muerte, siempre

acaecen en un silencio muy peculiar, un silencio que nadie oye ni tampoco puede

respirar: “mas son gritos inútiles que al silencio equivalen, / porque nadie

los oye.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág.49).

Mucha

gente siempre ansió para sí un mundo poblado de ataduras a necesidades utópicas, materiales y

mezquinas, obviando de este modo los milagros que la misma vida nos ofrece una

y otra vez de manera altruista. Precisamente, en el poema EL OCIOSO (Sánchez Rosillo,

2011, pág.65), forma de existir para pensar, además de concebir la vida y la

percepción de las pequeñas cosas que nos brinda la misma como un milagro, el

poeta entiende que en ello reside, obviamente,

Si

la vida no aprieta y nos permite

mirar

y ver y respirar en calma

al

margen del ruido y de la prisa,

en

ocio atento y puro,

no

hay día que no tenga su milagro,

que

no llegue a los ojos

con

su esperanza y su misericordia.

(Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 65)

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, en

ANTES DE QUE EL TIEMPO SE ACABE (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 105), marbete muy

revelador del concepto de vida terrena donde los haya, el tempus fugit da clara

cuenta de nuestra naturaleza seriamente caduca, pero, a un mismo tiempo, también el poeta insta a la

plena consecución y logro de

Siguiendo

los parámetros teóricos esbozados ya casi como los fundamentos de un arte

poética, en el poema EL ALBA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 63), nuevamente nos

encontramos con ese ser cuasi divino que, inmerso en el modelo cíclico de los días

y de su devenir, contempla la naturaleza y analiza su magia, desde ese punto de

vista que sólo está abierto de vedas para los seres que fueron condenados a

vivir más cerca del mundo que el demiurgo platónico creo como mapa del orbe:

“¿no es prueba suficiente / de que vivimos en un mundo mágico?” (Sánchez

Rosillo, 2011, pág.63). El poeta, asimismo, hombre clarividente en esta etapa

de su vida, ha conseguido que el cambio efectuado en su comprensión interna

tenga un reflejo patente en su exterior: la conciliación con la vida por

conformarse con el derroche de magia que hay en cuanto le rodea. Así lo podemos

ver en el poema CERCA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 73). Es esta la misma

filosofía constructora que gobierna el eje de formalización de la pieza lírica

AFIRMACIÓN (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 131), desde donde se puede inferir que

si uno logra la conciliación y aceptación con las cosas, previamente ha

necesitado poner en práctica la ascética como purificación del alma. En este

mismo texto el poeta observa y captura la naturaleza, y se siente feliz en esta

ansia perpetua de fagocitarse de luz y vida: “Y sé que la concordia / que en

las cosas percibo/ no es fuera de mí, / sino que en mis adentros se genera. […]Y

me amparo de tanta maravilla/ en la muda demanda de la luz, / dichoso hasta las

lágrimas.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 131).

El

rapsoda cantor, instalado en esa regular y prefijada mecánica de ligeras

variaciones que impone lo rotativo y cíclico, en OLOR DEL INVIERNO (Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 79), desde la ejecución de una paranomasia superlativa,

entiende que hay una conexión directa entre el ciclo rotatorio de las

estaciones y sus estados de anímicos, haciéndose, de este modo, partícipe

primero y cantor después del paisaje. En realidad no es una práctica totalmente

novedosa en la historia de la literatura española, porque ya en Garcilaso de La

vega y en el propio movimiento romántico lo podemos encontrar, pero lo que sí

resulta absolutamente novedoso es la serie de adjetivos que aglutina, para su

definición, el terrible invierno. El poeta logra crear así una atmósfera de

tristeza que impregna todo y que, asimismo, le retrotrae, para presentirlos,

los recuerdos posteriores a la muerte del padre, en la que reina una clara

desolación que consigue que el poeta se repliegue: “todo mi ser se encoge”

(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 79). Bajo

esta misma tónica temática de vínculos entre poeta y paisaje, UN DÍA QUE SE VA

(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 81) es un canto

en tono desiderativo en el que el poeta muestra su deseo fervoroso de

que el crepúsculo de la tarde dure poco, ya que la repercusión en su estado de

ánimico es directa: “Mi canción se transforma en elegía / mientras se apaga la

naturaleza.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 81). De la misma manera, en EL

CREPÚSCULO (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 97),

nuevamente enlazado con en esa temática, desde un punto ciertamente

reflexivo y desde una formalización cercana a los haikus, el cantor nos dice

que en el fulgor hay cosas que están vedadas.

También, en el poema UN MOMENTO (Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 85), el rapsoda se nos presenta como ese ser dotado de una

sensibilidad especial, que capta la naturaleza y se interroga sobre sus

esencias. En este caso, el ser cuasi divino se siente espectador de un milagro

al contemplar un verderón. Son cosas que la vida decide y crea en un segundo, y

ese circunstancial destino resuelve, finalmente, si tú has de ser espectador

pasivo o activo de lo extraordinario que él ha fraguado en el devenir del

tiempo. Lo misma mecánica constructiva ha seguido para dar forma al texto

poético que aparece bajo el marbete de NOCHE (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 127),

donde el poeta ha sabido apresar en la palabra, previa vía sensitiva, la noche,

y además se siente un ser afortunado por este mero hecho.

Más

allá de lo que aparentemente parece de manera unívoca un punto para practicar

la reflexión, UN PACTO CON LA VIDA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 93) es un poema en el que el nuestro bardo cantor

ha sabido renovar de nuevo esa impronta mística de la que hablamos en poemas

anteriores. De ahí que el enigma de comulgar con la naturaleza lleve implícito

las propiedades y dádivas curativas que emanan fruto de la vía

contemplativa. Es obvio que todos los

seres humanos necesitan de la luz, pero también es obvio que no todos están

preparados para recibirla, porque para recorrer los pasos de la mística,

primero hay que pasar por la ascética, que implica un esfuerzo y un trabajo.

También del mismo modo, como un recurso que aparece de manera asidua en el

poemario, encontramos la tónica del didactismo: Abre entonces alguna / ventana

de tu casa y, desde allí, con ojo limpio mira / la tierra seca de tu pobre

huerto.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág.93). En CERTIDUMBRE QUE QUEMA (Sánchez Rosillo,

2011, pág. 137) podemos encontrar, en estrecha sintonía con lo que estamos

explicando, una clara representación de cuál es la naturaleza de la vía

unitiva, porque el poeta advierte que el don de la belleza es sumamente

democrático al estar al alcance de todos, pero el grado que consiste en ir más

allá, y que puede surgir en cualquier momento para erigirse como centro de

nuestra vida no es algo que esté al alcance del común de los mortales:”es

cegadora luz, / certidumbre que quema. / Quien la vio de soslayo o la padece /

por ella vive.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 137).

Esa misma tipología de

poemas perlocutivos, en los que el poeta insta a su lector a que lleve a cabo o

ejecute una acción, también la podemos encontrar en UN PASO (Sánchez Rosillo,

2011, pág. 125): “Atrévete; confía y nada temas.” En este caso en concreto, la

enseñanza del poema reside, en que si logras dar ese paso del que habla nuestro

bardo cantor, podrás derrocar el reino de la culpa y permanecer inmerso en la

luz que te signará la frente.

Si

de todo el paradigma de sentimientos y de momentos que aparecen esculpidos

mediante la palabra clara en Sueño del

origen, hubiese que rescatar uno, por

albergar en su seno los patrones de

ser acorde, de ser melodía, de ser centro que convierte en centro lo

periférico, de entender que tu relación con las cosas es fruto de un puro

milagro, necesariamente estaríamos hablando de la magia del amor. Así es la

enseñanza que emana del poema CUANDO EL AMOR TE LLEVE (Sánchez Rosillo, 2011,

pág.117): “Y oirás en ti un acorde misterioso que une / tu ser con cada cosa, mientras

la tierra gira / sobre sí misma en su eje de diamante.” (Sánchez Rosillo, 2011,

pág. 117).

5-.

Modelo gnómico y constructivo del arte poética.

En sueño del origen no existe como tal un

poema que aparezca bajo el marbete de arte poética, pero sí que podemos

encontrar, en sus páginas, composiciones poéticas que presentan ese tono o, al

menos, guardan ciertos vínculos de similitud con una declaración de

intenciones. Por ello, en cuanto que nos acercamos a “UNA EXTRAÑA AVENTURA”

(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 31), lo

primero que nos viene a la memoria es un paralelismo claro con las diferentes

fases del proceso constructivo del texto según los dictámenes de

¿Es ése mi destino? Tal vez vale la pena

gastar

así la vida, si alguien, ahora o después,

piensa

que fue el amor quien me guió los pasos

y

encuentra en estos versos mi verdad y la suya.

(Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 31)

En NEGACIÓN (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 33), el yo poético, de un

modo certero y con estrategias novedosas, revisita el tópico del Carpe Diem

para personificarlo y darle construcción bajo los parámetros de su peculiar

arte poética. Por ello, el poeta medita acerca de los bienes que nos dona la

vida, que nos advienen, que nos encontramos, que nos llegan… y que no podemos

recibir, porque lo que somos, que de alguna manera está incardinado con lo que

sentimos, nos lo impide. Sin embargo, todo lo que viene también llega un

momento álgido e indiferente en el que desparece, aunque eso sí: quedamos

indiferentes y marcados, a un mismo tiempo, por esa nebulosa nostálgica que

queda donde habitó o hubo algo: “Y quedamos dudosos, aunque inmóviles, /viendo

cómo se aleja, / sin decirle que no, que no se vaya,/ pero con la nostalgia

inacabable/ del tiempo en que aquí estuvo.” (Sánchez Rosillo, 2011, págs. 33 y

34).

La

escritura poética es un capítulo de encuentros y desencuentros del yo poético

con la ansiada presencia de

Son

varios los poemas en los que el poeta insta a su caro lector a que lleve a cabo

alguna acción determinada que va a repercutir directamente en su pro. De entre

ellos, quisiera destacar, en este momento, “UN ALTO EN EL CAMINO”, porque,

además de traer una reminiscencia directa con ese peregrino, que recuerda los prodigios

marianos sentado bajo un árbol en el Locus amoenus de Los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, también es

una meditación de quien ha encontrado la luz y tiene la ambición de compartirla,

para que ese lector pueda arrancar más lúcido cuando vuelva a emprender ese

camino propio y por definir de toda vida. Precisamente, esa es la función del

poeta: enseñar la verdad que sólo el puede contemplar al resto de los hombres

que no son aptos para dilucidarla. Sin embargo, a pesar de lo reseñado, este

texto poético va mucho más allá, porque nuevamente el rapsoda habla de la

otredad, de la conciliación con esos otros que nos habitan y que también forman

parte de nosotros. No obstante, en este caso en concreto, es el lector el que

ha de hallar el hermanamiento entre los diversos yo que configuran su identidad

plena.

[…]Y, sobre todo,

podrás

aproximarte al que entrevés a veces,

y

que a ti se asemeja en maneras y gestos.

Háblale,

y no te inquiete que responda

En

el lenguaje ajeno y misterioso

que

ignoras tú y no obstante intuye y balbucea

tu

fatigado espíritu. Verás en la quietud

el

lugar del que brotan el consuelo y el sueño,

y

poco a poco cesarán allí

espantos

y dolores.

(Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 45).

Instalado

en la patria del recuerdo y fiel a la poética de sus anteriores poemarios, Eloy

revisita los recuerdos y decide darles el don de la vida, a pesar de que la

realidad que en ellos acontece no se amolde claramente a las convenciones más

estrictas de lo que es la literatura, Así, por ejemplo, en RANAS (Sánchez

Rosillo, 2011, pág.47) el poeta decide otorgarles la vida que siempre

reclamaron e instalarlas como uno de los tantos mosaicos que han de construir

la reclamada eternidad. De este modo tan curioso es como nuestro vate cantor

decide presentarnos a estos anfibios literaturizados, como si de una orquesta

se tratase. Las ranas eran las que comenzaban ese concierto que se adueñaba de

la noche, pero ellas nunca tuvieron la ambición de ser solistas y, por ello,

los grillos les replican en esa pieza musical que duraba hasta la llegada de la

aurora con sus dedos de rosa. Por tanto, además de revisitar y reconstruir, para

goce de la memoria, el caserón donde transcurrió su infancia, el texto deja

claro que la poesía va más allá de los límites que pauta y delimita el canon

literario:

comenzaban las

ranas a charlas en voz alta

de sus asuntos más controvertidos

y a cantarle a la luna con hondo sentimiento

sus dichas y desdichas en romanzas de un tono

obsesivo, ardoroso, delirante,

[…]

Sólo los obstinados e insoslayables grillos,

en circunstancias tales,

conseguían

meter baza también y entreverar

su música”

(Sánchez Rosillo, 2011, págs. 47 y 48).

En este mismo poema, podemos encontrar

una evidente y clara referencia explícita a los lugares aledaños al caserón en

el que quedaron albergados todo el ideario imaginario y real de recuerdos, que

tan presente han estado en su poesía: “Se trata de las ranas que croaban / en

Las Lomas (territorio murciano), en tiempos ya casi inmemoriales / -o no sé si

soñados- de la niñez bendita.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 47).

Lógicamente,

cualquier poema que tenga esencia y ambición de arte poética debe plantear el

problema del conocimiento. Así ocurre con el poema BELLEZA (Sánchez Rosillo,

2011, pág. 57), en el que la ansiada idea suprema de Platón es algo que forma

parte de la comunidad, de la colectividad, pero que definitivamente, por un

cúmulo de circunstancias convergentes en el momento de la percepción y de la

teoría, cada uno la entiende a su modo, inmerso ya en el campo de la estética

donde definitivamente se trasladó el problema.

Eloy,

ya superadas las vivencias propias de la anatomía y fisiología de la elegía, en

EXPECTACIÓN (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 69), entiende que todos y cada uno de

los momentos que conforman las teselas del mosaico de la vida tienen un

significado estricto y necesario. Además,

ya inmerso en la concepción del tiempo bajo los prisma de lo circular, sabe que

el momento expiatorio de la existencia, en el que el alma abre los ojos y el

cuerpo definitivamente los cierra, también es menester. Por ello, el poeta se

proclama como un vitalista y concibe todo esto como parte de ese decir un sí

rotundo a la vida que, a pesar de lo dicho, se perpetuará en otras vidas, en

forma y en el tiempo: “Nuestro asunto es la vida. […]” (Sánchez Rosillo, 2011,

pág. 69).

Como

ya hiciese Claudio Rodríguez, en el Don

de la ebriedad, Eloy Sánchez Rosillo en FINALES (Sánchez Rosillo, 2011,

pág. 67) plantea la insuficiencia de la palabra poética para describir

No

obstante, por mucho que hayamos insistido en dilucidar el arte poética con todos los poemas vistos hasta el ahora, si de

veras queremos tener un entendimiento claro de lo que supone crear poesía para

Eloy Sánchez Rosillo, hemos de enfrentarnos directamente con el texto poético

que lleva por nombre CON UN GRAN TRECHO DEL CAMINO ANDADO (Sánchez Rosillo,

2011, pág. 75). Tal y como anunciamos en la introducción de este estudio, el

marbete, que sintetiza parte del contenido del poema y que hace explícito la

visión que el poeta tiene acerca de su existencia, supone un entendimiento del

proceso vital como algo dinámico, algo que está constantemente en movimiento,

ya sea centrípeto o centrífugo, dependiendo del referente y del momento. Sin embargo, en el interior del texto

poético, desde una clara lección de humildad –como pudimos comprobar en las

citas de la introducción- , el bardo cantor de la eternidad, instaurado e

inmerso en las leyes de lo cíclico, desde un punto que se está haciendo en

presente, contempla el sueño que tuvo en la adolescencia y que certeramente se

está desarrollando en un presente continuo. Asimismo, anhela la vigencia de ese

sueño para el futuro, que ya se está fraguando en este mismo ahora, aunque

también se puede respirar la certidumbre de que hay un final, es decir, la

necesidad de aquel sueño remoto y vigente en el tiempo acabe tal y como se

pautó. Como vemos, la aparente sencillez en realidad esconde una complejidad

muy proteica, en cuanto que desde un presente se entremezclan la prolepsis y la

analepsis, términos propios de la narrativa, pero, ¿es que acaso la vida no

deja de ser una historia de las tantas que configuran la soñada eternidad?

Soñó

el

joven soñador que en mí habitaba

con

alguien que era él mismo al cabo de los años,

muchos

años (su pelo, blanco o gris),

y

que hacia atrás miraba meditando conforme

-hasta

donde es posible hacerlo sin jactancia

y

sin los subterfugios de la falsa humildad-

en

la labor que había con amor realizado

a

lo largo del tiempo.

(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 75).

La

comprensión de lo que es la vida queda muy bien cifrada en LO INESPERADO

(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 85). Según se puede desprender de las enseñanzas

que emanan del poema –trasunto directo de la totalidad de lo vivido por el

poeta-, el rapsoda tiene la certera

presuposición de que andar sobre el escenario de la vida, en el que cada uno

representa el papel que el destino le ha prescrito, es algo tragicómico y nunca

a parte iguales. Por los motivos descritos, lo inesperado puede aparecer en

forma de alegría, pero también de dolor, y esto ocurre la mayoría de las

ocasiones: “y sin contemplaciones deja allí/ su tragedia terrible/ o el intenso

fulgor que trae consigo/ la más grande alegría.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág.

85).

De la misma manera, también podremos descubrir

en este rico poemario esa serie de composiciones que están raramente

emparentadas con el quehacer diario y, por ello, tienen un cierto entronque con

la poesía de

Existen

también, en este poemario, esa serie de poemas cuanto menos de muy difícil

catalogación, por no acoplarse con nitidez

a ninguno de los fundamentos del arte poética como algo cerrado y

compacto. A pesar de lo dicho, en poemas como LA CULPA (Sánchez Rosillo, 2011,

pág. 101), el poeta, ahora un ser, si cabe, algo más compungido y atribulado,

describe una travesura de un impúber que inocentemente, como todo lo pueril,

juega con un gato hasta que le da muerte de manera muy violenta. El niño, en la

agonía del animal, ha inferido la férrea enseñanza de lo que es la muerte y de

lo que es aún peor: sentirse responsable de la misma: “lleno de angustia y de

desasosiego, / llevando ya en la espalda para siempre / el fardo de esa culpa.”

(Sánchez Rosillo, 2011, pág. 102).

Tal

y como señalamos en el aparato introductorio de este estudio, es en este

poemario donde sucede de manera efectiva el hermanamiento entre la poesía y la

idea, es decir, entre la creación literaria y la filosofía que necesariamente

ha de darle una forma lograda. Como prueba de lo dicho, no tenemos más que

acercarnos a poemas como CITA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 103), donde, desde

un planteamiento y certeza gnómica y heurística, el yo poético ha sido capaz de

encontrar, en su centro y en su álgebra, el entendimiento justo y cabalístico

de su ser existencial. Por lo tanto, el momento actual, que es algo que empezó

mucho antes del ahora, y que de alguna manera es algo que ya no está

predispuesto a la extinción, se torna en la convergencia de todo cuanto ha sido

el yo -en una dimensión imperfectiva- su circunstancia y lo que está en

gestación como potencial presente del que presiente y también siente.

Momento de después que era

el de antes,

que

era el de siempre, que es este de ahora;

luz

ulterior y luz de nacimiento;

cita

de todo en la totalidad.

(Sánchez

Rosillo, 2011, pág.105).

Cualquier

estudio que tenga la ambición de llamarse arte poética, necesariamente ha de

hablar e interrogarse sobre el misterio de la inspiración en ese autor en

concreto. Eloy Sánchez Rosillo, en el poema MISTERIO (Sánchez Rosillo, 2011,

pág. 105), habla de la magia que trae consigo el advenimiento, entre silencios,

de la palabra que reclama ser dicha para su posterior comunión con los

lectores. La comprensión de este fenómeno, como tal, no algo sencillo, sino

que, por el contrario, es algo que también necesita un rodaje continuado,

porque, en este caso, el poeta, en duelo con su sombra, no supo entender con

claridad el enigma del misterio hasta que no consiguió vislumbrar la luz y su

poder: “Cuántas y cuántas veces, rodeado / como ahora de cómplices silencios, /

no supe oír del todo la verdad/ que ansiaban revelarme las palabras […]”(Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 105).

La

comunión temática es algo que forma parte tanto del nivel constructivo, como de

la filosofía que sirve de andamiaje y soporte al texto. De ahí que en poemas

como EL ENIGMA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 121) se den la mano la cosmovisión

de que en la eternidad todo está fusionado, por ser cíclico, con la extracción

de una esas gotas de la eternidad, para cifrarla nuevamente en eternidad. El

bardo cantor, en ese poema en concreto, afirma que la hermosura del misterio

radica en que es capaz de aglutinar estampas tan contradictorias y radicales

como la vida y la muerte: “Por la vida y la muerte va la nave / surcando el mar

azul. Y todo es el mar.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág.121).

Dentro de este apartado, que está más

relacionado con lo que supone exorcizar todo lo aprendido y plasmarlo como

legado para la eternidad en literatura, esto es, el proceso de creación, de

génesis, Eloy, como persona física que pone al servicio de la literatura todo

su bagaje para dar otro ser a su alma, precisa del exilio y de

Los

límites del conocimiento es otro de los puntos a los que necesariamente habría

que hacer referencia en este apartado del estudio. Así, por ejemplo, DESDE UN

ACANTILADO (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 135) es uno de esos texto de clara

fundamentación poética, donde el yo poético, arrastrado por la curiosidad de

conocer lo ignoto, se adentra de manera metafórica, al igual que ocurre en el

mundo del sueño, en un territorio que por reunir la característica de ser

inexplorado, también reúne la de ser desconocido. El poeta promete seguir

adentrándose, con la finalidad de conocer, en la vastedad de lo no sentido e

innominado hasta la fecha por la características apuntadas.

Han

sido varios los párrafos en los que se ha hablado de la contaminación temática,

y ello, sin duda alguna, da cuenta sobrada del armazón compacto del poemario,

donde no hay nada deslavazado o fuera de lugar, sino que todo está imbricado en

un logrado mapa de relaciones entre palabras y los conceptos a las que remiten.

Por consiguiente, si hay un texto en el que podamos observar esto con total

claridad es en ODA DE LA ALEGRÍA (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 141), donde,

desde el prisma de una completa y efectiva comunicación con el

nosotros que representa al lector, nuestro bardo cantor de la claridad

entiende que el poder de la alegría, a pesar de la diferencias idiosincrásicas

de los sujetos y sus circunstantes, tiene el don de penetrar hasta en lo más

apagado y lóbrego para inundarlo de su vida. El poeta ejecuta desde el ahora

una reminiscencia del pasado, para afirmar que ha sido desdichado por no haber

sabido escuchar y oír esta gran llamada de vida: “La juventud ofusca y con

frecuencia mueve / de de incompresible modo a quien la ostenta/ hacia el dolor

y la melancolía.” (Sánchez Rosillo, 2011, pág. 142). El poeta que ha erigido

como altar la luz, a la que proclama señora, confiesa abiertamente ser su

vasallo, porque le ha dado una vida que ya poseía, pero con unas dimensiones

nuevas y amplias. Sin ir más lejos, en HABER VIVIDO (Sánchez Rosillo, 2011,

pág. 145), ya fuera de las preocupaciones que cayeron derrocadas ante la llegada

y asentamiento de luz, entiende que la vida es un conjunto de momentos mágicos,

y que incluso el ser recordado por estos versos y composiciones cuando ya sea

presente ausente, también supone un momento dichoso.

Finalmente,

para cerrar este apartado como es conveniente, he querido dejar para el final

el poema cuyo título es análogo al del poemario, SUEÑO DEL ORIGEN (Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 139). Se trata de una recolección de los fundamentos y

frutos de algo que tiene la ambición de ser claramente un arte poética. Por

todo lo expuesto en los diversos apartados que forman este estudio, estamos en

condiciones de afirmar que sólo, siguiendo las enseñanzas que el poeta ha

vertido en su poesía, desde una filosofía en la que se está conciliado con la

vida y el momento en que nos ha tocado vivir, una persona puede ver la luz y

entender todo como parte de un proceso cíclico.

Este

final dulcísimo

es

el principio fiel de cada cosa,

la

serena alegría de un brotar

que

sin transcurso fluye

y

desde siempre y para siempre mana

en

el instante mismo del origen.

(Sánchez

Rosillo, 2011, pág. 139).

[1] Vid. Vicente Cervera Salinas: La poesía y

[2] El

subrayado es mío.

[3] Es

importante fijarse en que la fecha es un poco posterior a la publicación de Oír la luz.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CERVERA SALINAS, V. La poesía y

SÁNCHEZ ROSILLO, E.

SÁNCHEZ ROSILLO, E. las cosas como fueron. Barcelona: editorial

SÁNCHEZ ROSILLO, E. Oír

SÁNCHEZ ROSILLO, E. Sueño del origen. Barcelona: editorial Tusquest,

|