|

|

Claudio Guillén: Literatura

Comparada y Española

Francisco Javier Díez de Revenga

(Universidad de Murcia)

|

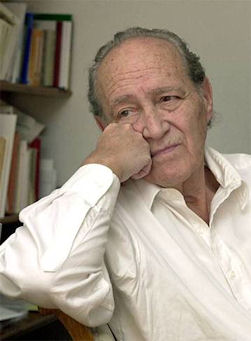

La muerte de Claudio Guillén (París,

1924-Madrid, 2007) supuso para España y para el hispanismo la pérdida

irreparable de uno de los más prestigiosos estudiosos de la literatura española

y de la literatura comparada del amplio ámbito del hispanismo internacional.

Formado en las universidades norteamericanas, junto a las figuras más

relevantes de la teoría y de la crítica literaria del siglo XX, acompañó a su

padre, a su familia, en el largo exilio que les tocó vivir a partir de 1939,

lejos ya de los días infantiles, que Claudio, hijo del poeta Jorge Guillén,

vivió en la ciudad de Murcia, entre 1926 y 1929, y, posteriormente, en Sevilla

hasta su partida de España con motivo de

Tras sus estudios secundarios y

universitarios en París y Estados Unidos, se alistó como voluntario en las

fuerzas del General De Gaulle durante

La obra ensayística de Claudio Guillén

ha ofrecido, a lo largo de una sostenida trayectoria crítica, excelentes

volúmenes en los que ha mostrado su excepcional capacidad como estudioso de la

literatura española, la literatura europea, la literatura comparada y la teoría

de la literatura. Los títulos antes reseñados han puesto de relieve su

condición de ensayista indispensable para un conocimiento crítico de nuestra

literatura.

Últimamente, Claudio Guillén había

unido su actividad de estudioso de la literatura a la de memorialista de toda

una época del hispanismo, ya que, como es sabido, por razones vitales, fue

compañero de viaje, desde muy joven, de tantos españoles que ejercieron su

magisterio en América, comenzando por su padre, el poeta Jorge Guillén, con

quien compartió la oportunidad de coincidir con nombres fundamentales en la

historia literaria española, tal como se recoge en el ensayo “De lecturas y

maestros y otras admiraciones”, integrado en el volumen antes citado del año

2004, Desde el asombro: Pedro

Salinas, Amado Alonso, Francisco García Lorca, Ángel del Río, Joaquín Casalduero y tantos otros. Al mismo

tiempo, su discurso de ingreso en

Vida y literatura, memoria y

existencia nutren de recuerdos y experiencias personales, reflexiones que van

desde lo estrictamente literario a lo personal, ya que los escritores tratados

estuvieron muy próximos a su transcurrir vital. Todo ello concede a estos

estudios un componente entrañable que, en ningún modo resta rigor y objetividad

a quien se ha distinguido entre los críticos de nuestro tiempo, por decir las

cosas tal como las piensa con una claridad absolutamente meridiana.

Debemos destacar en esta ocasión, y

por las razones memorialísticas aludidas, su libro Desde el asombro. Sobre los Albertis. Tres poemas de Lorca, en el

que figuran una interesantísima “nota preliminar” de Claudio Guillén y los

estudios “Rafael Alberti ante la literatura”, “La fuerza mítica del 27: amistad

y vocación poética” y “Tres poemas de García Lorca”. Interesante nos parece, en

efecto, la nota preliminar porque pone de manifiesto la vinculación de los

ensayos que forman parte del libro al propio devenir vital del ensayista. Del

mismo modo que tuve la oportunidad de asistir a su evocación de Vicente Llorens

en

Son y lo serán

siempre influyentes las opiniones de Claudio Guillén a la hora de hablar de

“generación” y de “

La publicación del volumen De leyendas y lecciones. Siglos XIX, XX y XXI,

muy pocas semanas antes de la muerte de Claudio Guillén, puso de manifiesto una

vez más las sobresalientes capacidades del excelente crítico, que ahora

otorgaba a los estudios reunidos en el nuevo libro un interesante tono

autobiográfico, lógico si advertimos que en sus páginas se recogen numerosos

artículos en los que aparecen personas vinculadas a su propia existencia, desde

Pedro Salinas, el amigo, a su cuñado el no menos respetado hispanista Stephen

Gilman, entre otros muchos.

Reúne, en efecto, Claudio Guillén en

el volumen los artículos y ensayos que vino dedicando a lo largo de los últimos

treinta años a obras, figuras y personalidades hispánicas modernas, que ofrece

a sus lectores no como un compendio de historia literaria sino como “críticas, sencillamente,

calas individuales, lecturas e interpretaciones detenidas, no los hitos de un

intento de historiar una sucesión de épocas”. En realidad, lo que le interesa

mostrar es su proximidad vital a los treinta autores que aparecen en este

libro, a los que asegura que ha conocido o tratado personalmente, salvo los

cuatro primeros, por razones cronológicas: Galdós, Clarín, Pardo Bazán o

Antonio Machado. Como el propio Guillén indica en el espléndido prólogo al

libro, son autores entrevistos “desde la curva de nuestra propia existencia y

experiencia critico-teórica”. “Claro que esta curva, para una persona nacida

como yo en el primer tercio del siglo XX, ha sido histórica, es más,

intensamente histórica”, por lo que anuncia y proclama “la raíz autobiográfica

de esta escritura, sobre todo a través de la diferencia entre las piezas

escritas en el exilio, rodeado yo de grandes maestros españoles y de compañeros

desterrados que compartían una visión esperanzada y bastante idealizada de su

país de origen, y lo pensado y sentido luego en España”, de manera que “el

artículo crítico, sobre todo desde el momento en que pasa a ser un ensayo,

puede entonces verse como una versión de la “escritura del yo”, junto a la

autobiografía y el diario”.

Desde el planteamiento autobiográfico que dejan sentir estos trabajos, desde el tono de memoria de toda una generación, múltiples son las perspectivas, diversos los autores, variados los planteamientos críticos, pero siempre unidos por un hilo conductor común: el acierto de la crítica basada en tres procedimientos inseparables y complementarios, inexcusables para entender la obra literaria, tal como el maestro dejó escrito en el prefacio al volumen: “la lectura atenta de los textos, su justa situación en la historia de la literatura y el uso apropiado de términos teóricos. Crítica, historia y teoría, pues, como bases no suficientes pero sí imprescindibles del trabajo por realizar.”

|