corpora

EN EL FRENTE ROJO. TOMÁS MALAGÓN

ALMODÓVAR

Basilisa López García

(Estudio

y edición)

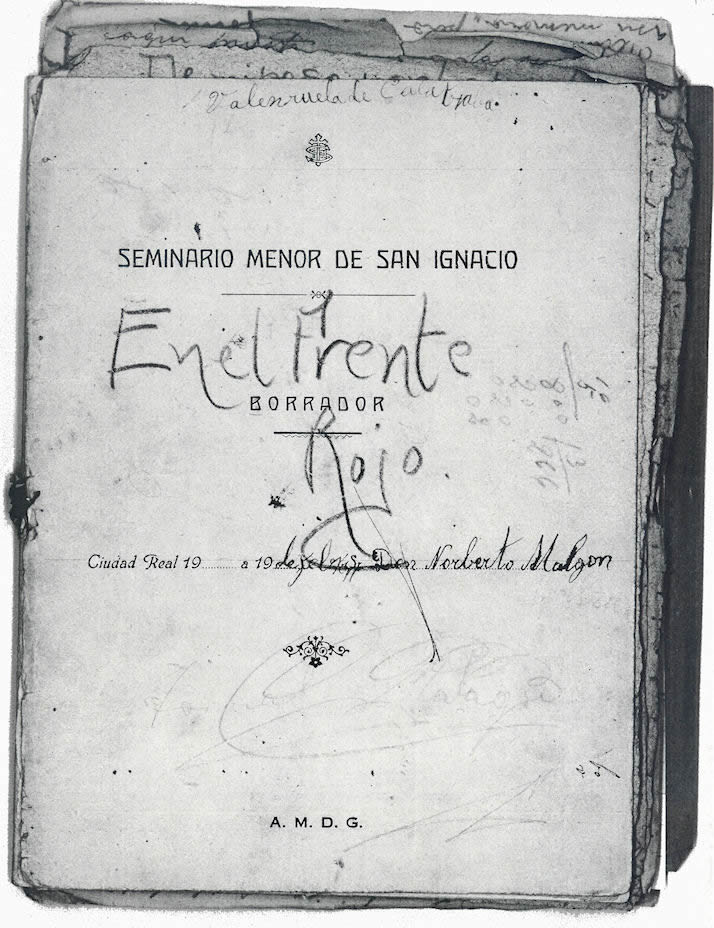

El manuscrito

La

obra que presentamos a continuación bajo el título En el Frente Rojo es un documento conservado en el Archivo de

El autor

Tomás Malagón Almodóvar, sacerdote,

consiliario nacional de

En

1934 muere su padre, hecho fundamental en su trayectoria vital por lo que de

doloroso tuvo para él y por lo que supuso para su familia al dejar a su madre

sola con cinco hijos. En marzo de 1936 muere su hermana Rosa siendo una niña.

Con

19 años, durante las vacaciones del verano vuelve a Valenzuela, estalla

En

el frente de guerra aprendió a mirar la realidad con otros ojos; poco a poco se

fue dando un acercamiento vital e intelectual a la clase obrera. El trato

diario con soldados de ideología socialista, comunista y anarquista, así como

la lectura de obras de Marx, Engels o Bakunin, que corrían entre los soldados

del frente, marcaron una orientación fundamental para su búsqueda intelectual y

para su vocación apostólica. No obstante, esta experiencia no estuvo exenta de

dudas, de contradicciones, de un dolor profundo y una rabia contenida al

saberse preso de una situación no querida como seminarista, tal y como el mismo

lo expresa en su diario de guerra que escribe con el título En el Frente Rojo.

En

su puesto de trasmisiones y tras un intenso bombardeo del ejército nacional,

prometió que si salía con vida de allí se haría sacerdote y se dedicaría

especialmente al apostolado obrero.

Acabada

la guerra vuelve a Comillas, termina sus estudios en Teología Dogmática y

empieza a experimentar la soledad de no poder compartir sus inquietudes

intelectuales, inquietudes sospechosas de “modernidad” en un ambiente académico

dominado por otras preocupaciones muy distintas.

Con

26 años, en 1943, se ordena sacerdote y comienza su trayectoria sacerdotal en

Ciudad Real como profesor de Teología, llegando a ser nombrado en 1948 canónigo

de

La

vida de Tomás Malagón es la historia de un profundo amor a Jesucristo y, por él,

a los pobres y a

Tomás

Malagón es intelectualmente un gran desconocido. Su obra escrita, aunque en

parte publicada, se encuentra inaccesible para la mayoría de los que intentan

acercarse a ella. Sus inquietudes, desde adolescente, le fueron convirtiendo en

un intelectual cristiano comprometido en el diálogo fe-cultura y en la

formación de militantes obreros cristianos. Desde esta opción vital, sus

escritos transitan la poesía, la narrativa, el ensayo, las clases para el

Seminario, los artículos periodísticos o la preparación de cursillos.

La obra

El

mismo Tomás Malagón confiesa que los amigos del frente le han animado a hacer

públicos sus escritos; el autor intenta darles forma por “afecto y solidaridad inquebrantables” hacia ellos.

No

está en la intención del autor decir nada nuevo sobre la guerra. “Estas páginas son un desahogo de los sentimientos que hacían surgir las espinas de

aquel ambiente”… “son puro subjetivismo”, afirma el autor quitándole mérito

a la narración.

Las

páginas surgen de una necesidad: “yo

escribo estas páginas por necesidad de expansión”. Así el autor expone la

necesidad de sacar de su interior la experiencia personal e intransferible de

su paso por las trincheras durante

La

estructura misma del documento, a modo de borrador con partes inconclusas o

rehechas “a vuela pluma”, tiene la frescura del sentimiento espontáneo que sale

a borbotones a la vez que contenido. Sentimiento y razón recorren el texto

alternando desahogos de rabia contenida con textos de una belleza lírica a

través de los que el autor se reconcilia con él y con lo que de humanidad va

encontrando entre tanta desolación.

Tomás

Malagón es un soldado de 20 años llevado al frente republicano a la fuerza,

como tantos otros; pero su condición oculta de seminarista y su convicción de

estar en el frente equivocado le hace vivir todas las contradicciones y todos

los miedos.

Mucho

se ha dicho acerca del encuentro de Tomás Malagón con la realidad obrera en el

frente de las Alpujarras, pero poco sabemos del tránsito doloroso hacia ese

encuentro, de las contradicciones vividas, de la identidad oculta y disimulada,

de su lucha por no perder su fe en el hombre y hasta su fe en Dios.

Podemos

clasificar En el Frente Rojo, escrito

entre 1936 y 1939, dentro del conjunto de escritos de guerra, diarios de guerra

o testimonios de guerra. Tiene la virtud de acercarnos al conocimiento de la

figura de Tomás Malagón en su etapa de joven soldado y al conocimiento, no

menos importante, de la vida en las trincheras de tantos soldados que, fruto de

lo que se ha dado en llamar “lealtad geográfica” durante

Valenzuela

de Calatrava

SEMINARIO MENOR DE SAN IGNACIO

En el Frente

Rojo

Ciudad

Real 19… a 19 de febrero, Don Norberto Malagón

“En

el Frente Rojo”

Carpeta

1, caja 23

ATM

(ACGHOAC)

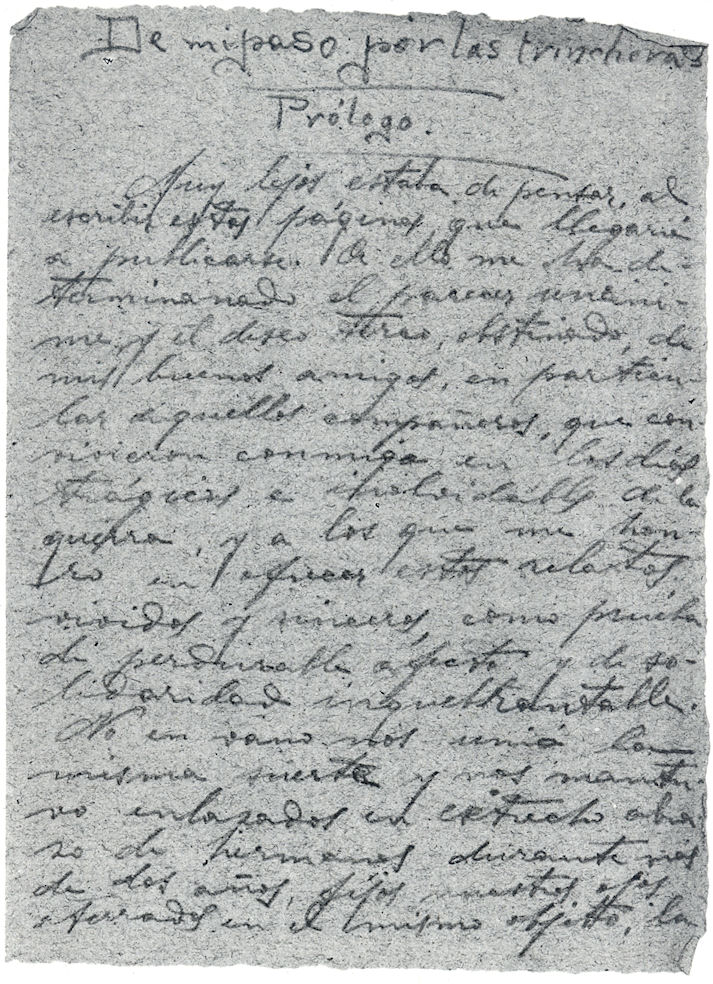

De

mi paso por las trincheras

Prólogo

Muy

lejos estaba de pensar al escribir estas páginas que llegarían a publicarse.

De

ello me ha determinado el parecer unánime y el deseo obstinado de mis buenos

amigos, en particular aquellos compañeros que convivieron conmigo en los días trágicos e inolvidables de la

guerra, y a los que me honro en ofrecer estos relatos vividos y sinceros, como

prueba de perdurable afecto y solidaridad inquebrantables. No en vano nos unió

la misma suerte y nos mantuvo enlazados en estrecho abrazo de hermanos durante

más de dos años, fijos nuestros ojos aterrados en el mismo objetivo: la helada

esfinge de la muerte que se levantaba amenazadora ante nosotros.

Yo

no pretendo decir nada nuevo. La guerra es vieja y mis sentimientos en torno de

ella no son de otra naturaleza que los que su furia despiadada y terrible

suscitó en nuestros abuelos y en los abuelos de nuestros abuelos.

Yo

no pretendo descubrir nada nuevo en la guerra. La guerra ha hecho vibrar a mi

espíritu de una manera análoga y uniforme a aquella, produciendo en mí la nota

tradicional y humanamente eterna de condenación que un día nuestros padres

sintieron resonar en sí mismos. Estas páginas son simplemente eso: la

expresión, el desahogo de los sentimientos que hacían surgir en mí las espinas

de aquel ambiente. Hasta carecen casi del mérito de la narración que hace tan

interesantes otras producciones de asunto de guerra. Son exclusivamente

subjetivismo. Y es que yo no escribía estas páginas por sport, o por

entretenimiento, ni con ilusiones de cronista. Escribía, como digo en uno de

estos artículos, por necesidad de expansión; ese deseo incontenible de sacar de

nosotros nuestras alegrías o nuestras penas para depositarlas en ese inmenso

tesoro en que las alegrías y las lágrimas de

Estaba

solo; no había nadie a quien yo pudiese hacer partícipe de mis sentimientos. Y miraba

a mi alrededor y veía muchos: os veía a todos vosotros, que erais compañeros

míos, más que compañeros: hermanos, y no solo por fraternidad religiosa, sino

creados hermanos por una misma suerte, pues juntos nos debemos a la vida que

hoy tenemos, después de haber escapado de la misma muerte. Pero entre cada uno

de nosotros y los demás se interponía el muro de la más terrible desconfianza.

Estábamos solos, uno por uno, aislados, sin comunicarnos; prisionero cada uno

dentro de sí mismo, secuestrados entre las negruras de aquella noche que presidían

tan solo los siniestros y trágicos reflejos de la estrella roja. No había nadie

a quien pudiese comunicar mis sentimientos. Y los confiaba al lápiz, al papel.

Y mi espíritu se reflejaba allí casi sin temor de que le sorprendiesen. Y

aparecía solo, pues vivía en la más intensa emoción de soledad. Por eso estas

páginas casi carecen del interés de la narración; son puramente subjetivismo. ¡Aquellos

días inolvidables de la guerra! Todos recordamos aquella catástrofe que partió

en dos nuestra vida. En toda España ardía la guerra. En una parte de España

había guerra y persecución: ser españoles, creyentes, pensar. Contra todo esto

en nombre de la libertad, se imponía la tiranía del fusil y de la dinamita para

el cuerpo; la tiranía de la propaganda y la mentira para el alma: propaganda y

mentira, la misma cosa. Yo sentía mi odio y un aborrecimiento terrible hacia la

propaganda que en forma de frases estaba constantemente frente a nuestros ojos

y a nuestros oídos en la más abierta contradicción con la realidad que todos

tocábamos y sentíamos con dolor de carne y de espíritu.

En

cuanto a la guerra, yo pienso que si

alguna ha sido justa y saludable ha sido la pasada guerra: era una legítima

defensa de una agresión que iba contra lo más signado de

Todos

hemos gritado entusiasmados vivas en su honor; hemos saludado conmovidos las

altas banderas que ondean celebrando su triunfo. Han quedado abandonadas y

desiertas las líneas de trincheras que cruzaban los caminos y los campos de

España en los que hemos tenido suerte; y empiezan a borrarse las huellas que me

dejaron las fatigas sufridas.

Pero

la guerra de España no ha sido estéril, el mundo ha aprovechado sus lecciones y

todos han solucionado pacíficamente sus cuentas pendientes.

Nosotros

vivimos ahora sobre una inmensa sepultura. Bajo la tierra que pisamos yacen

abrazados, mezclados los enemigos de ayer: hijos, hermanos y amigos nuestros.

No interrumpamos nosotros su eterno y sagrado sueño; no profanemos este sagrado

cementerio con nuevos odios, ni envenenemos estos aires puros que hoy despierta

acariciando negros lutos y secando claras lágrimas. Hagamos también que no

hayan sido inútiles nuestros sacrificios, los nuestros y los de aquellos que ya

nunca volverán a hacer. Yo tengo fe en este día que hoy empieza. Levantemos

todos arriba nuestros ojos. Allá muy alto cobijándonos y sonriéndonos a todos

se extiende una bóveda transparente y cándida: es azul, es el cielo y de allí

se desprende un bien, no angélico, que hoy resuena con fuerza en todos los

ámbitos del corazón y dice así <<Gloria a Dios en las alturas, y en la

tierra paz a los hombres de buena voluntad>>

Noche

de guardia II

Hace

veinte siglos, cobardes y malvados Poncios romanos y rabinos judíos, borraron

sus rencores sacrificando al Justo. <Cristo fue enviado por Pilatos a

Herodes> <Y gracias a esto se

hicieron amigos aquel día Herodes y Pilatos que antes estaban enemistados>.

Hoy, sobre nuestra tierra santa de España, vuelve a adquirir su relieve

tradicional la pasión del Justo; y resucitan los colores y las formas del viejo

retablo evangélico. Y el furor y el odio contra las víctimas une y estrecha a

los verdugos. El Capitán de mi compañía ha entrado esta tarde en

Puig,

uno de los sargentos de mi compañía, ha encontrado esta mañana escondido bajo

un puente de la carretera un saco repleto de municiones y bombas construidas

rudimentariamente con chatarra y latas de conserva. El Capitán apunta al

Comandante: es preciso obrar con energía en defensa de la gran causa de los

trabajadores; es preciso hacer un escarmiento en esta canalla fascista que no

cesa ni un momento de conspirar con nuestro amado y magnánimo gobierno

republicano. Es para mi un gran motivo de satisfacción realizar este servicio

en bien de nuestra causa y al mismo tiempo proporcionar a mi Comandante militar

el placer de castigar como merecen a esa turba de miserables de <<quinta

columna>>. Estos campesinos que viven en las inmediaciones de la

carretera en que ha sido descubierto el copioso y abundante arsenal de que he

dado cuenta…

Y

el Capitán de mi compañía después de estrechar la mano del Comandante ha salido

del edificio, ufano y contento, como quien acaba de hacer desaparecer un gran

obstáculo que se oponía al logro de sus ridículas ambiciones. Y el Comandante

Militar, después de haber estrechado la mano del Capitán, ha sorprendido con

satisfacción, como quien acaba de encontrar una nueva ocasión de lucir sus

habilidades sádicas y criminales tantas veces puestas a prueba anteriormente. Y

como en el viejo retablo evangélico, cobardes y malvados borraron sus rencores

ante el sacrificio infame de la inocente víctima.

Los

milicianos, que se encontraban haciendo guardia a la entrada de

Ahora

yo estoy de guardia en la prisión destinada a estos temibles campesinos

enemigos de los trabajadores y del Estado. Es una antigua y bella capilla con

imágenes de santos y de ángeles tallados en la dura piedra de los muros. Está

rodeada de una verja y unos árboles corpulentos, sombríos a la oscura luz

violeta del crepúsculo; a nosotros, seres infelices sumidos en la más atroz

penuria de individualidad humana, prisioneros de las más terrible de las

prisiones, la que como una plancha de hierro se deja caer sobre el espíritu

imponiéndole hasta el más apagado resuello,

nos roban en su sombra este último retazo de personalidad que nos

quemaba la silueta. Anulados hasta el extremo, acurrucados con deleite en el

rincón, nunca tan entrañablemente amado, contra las cosas y las personas causas

de nuestra gran desdicha; nosotros prisioneros de la más odiosa turba hablamos

con voces que llevan sobre sí todo el peso que es capaz de cargar sobre ellas

un espíritu en peligro de muerte, que ve en cada palabra la ocasión de su

testamento y de expresar la fuerza de su justificación. ¡No tuvisteis todos

ocasión de escuchar a estos infelices hablando con aquellas frases

entrecortadas e indefinidas dichas sin finalidad alguna al parecer, pues

querían que nadie comprendiese su propio sentido; pronunciadas otras veces con

esa ironía que quería parecer despreocupación ibérica y juvenil y era la más

amarga de las protestas!

A

mi lado está Puig[1].

Es el sargento que esta mañana encontró las bombas en el puente de la

carretera. Me cuenta cómo el Comandante Militar ha golpeado bárbara y

cobardemente a aquellos ancianos campesinos encorvados ya por el peso de los

años y del trabajo; aquellas desdichadas mujeres que proferían gritos de dolor

y de desesperación; quería que declarasen quiénes eran los encartados en

aquella conspiración <<cuyos indicios indudables habían sido

descubiertos>>. Y Puig, el sargento rojo que encontró las bombas esta

mañana bajo el puente de la carretera, siente en su alma los sufrimientos de

aquellos infelices; no suponía verdaderamente que su hallazgo fuera a tener tal

interpretación ni tales consecuencias. La verdad: no tenía nada de extraño

encontrar un puñado de bombas, aunque estuvieran construidas de forma tan

rudimentaria como aquellas, allí, a distancia relativamente corta del frente,

donde con tan poco miramiento se tratan estas cosas, y donde tantas veces se

recurre a toda suerte de procedimientos para lograrse una mayor cantidad de

reservas para momentos de apuro; y nada más acertado –así pensó él- que

retirarlas de aquel lugar, donde pudieran ser fuente de desgracias cuyo alcance

era imposible imaginar. Y ahora, al ver el giro que, sin querer, sin buscarlo

él han tomado los acontecimientos, Puig reniega cien veces de su mala sombra y

entre interjecciones de descaecimiento y de cólera me dice:

“No nos dejan ni la tranquilidad en la

conciencia de pensar que no somos responsables de sus crímenes”.

Después

se ha marchado. Antes ha repartido tabaco y frutas entre los detenidos; es lo

que él ha podido comprar por ahí, o lo que le ha sido enviado de su casa

lejana, de allí, donde la azul serenidad de estas tardes se extingue diluyendo

en los ojos de una mujer lágrimas de recuerdo y de temor por su suerte. Y él

siente que esta acción cae sobre su espíritu como un sedante del dolor de su

herida reciente.

Ahora

yo he quedado solo contemplando bañados en la luminosidad de esta noche las

casas que nos rodean. Son casas viejas, y sin embargo tienen algo muy especial

y muy triste que trae un sabor amargo y agrio de hiel y vinagre de pasión. Esos

árboles mutilados, chatos, agobiados, mudos, sin el grito de su copa de vida

llena y fuerte, asomando sobre las negras techumbres; esas casas herméticas, a

pesar de la hora y la estación; esos tipos que miran recelosos y desconfiados

antes de llamar en sus puertas; esas voces miedosas, asustadas que responden

desde dentro; y luego esos presos, estas mujeres y estos hombres, desesperados,

como animales acosados, que creyendo sin duda hacer sufrir a los que

escuchamos, con vivas a España, rezan, comen y duermen esforzándose porque no

aparezca al exterior nada de disgusto y preocupación; y luego, esta iglesia con

sólo esas imágenes eternas en la dura roca de los muros, con esos rostros que a

través de sus ojos enormes de granito lanzan miradas duras y severas; y luego

yo que hace quince días aún saboreaba la dulce libertad de vivir encerrado por

no saludar en la forma que exigían los verdugos de mis hermanos, y hoy sin

embargo siento que martillea mi cerebro la cruda verdad de esta frase que ha

poco pronunció Puig, antes de marcharse: “No nos dejan ni el consuelo de pensar

que no somos responsables de sus crímenes”.

Hace

un mes todavía no pensaba verme como ahora me encuentro. A través de las

rendijas de mi encierro veía pasar día a día la multitud de los que salían,

muchos de ellos para no volver. !Las trincheras piden gente todos los días;

mucha gente! Y hay que dejar la pala, el arado; la sierra, el martillo; los

instrumentos del campo y del taller; la pluma, las cuartillas… Aquellas

enmohecen; éstas se cubren de polvo y la pluma se oxida. Pero ¿qué importa? Es

la guerra y la guerra quiere gente; mucha gente. Y a la guerra marchaban y a la

guerra la veíamos nosotros como un monstruo enorme, gigantesco, fantástico, que

asomaba la multitud de sus cabezas informes por las tierras cantábricas, por

Aragón, por el Centro y Extremadura y por las tierras de Córdoba y Granada. Y

un monstruo terrible es en efecto esta guerra: el monstruo que siempre ha

encontrado los héroes de las bellas leyendas antes de llegar al tesoro fabuloso

o a la hermosa princesa encantada. Pero son espantosos los estragos de la fiera

en este infeliz trozo de la patria. Somos lanzados en inmensas oleadas humanas

¡en auxilio del monstruo! Y es terrible sentir sus garras en nuestra carne, al

mismo tiempo que con el asco y el miedo sentir cadenas en el espíritu que nos

arrastran sin poderlo evitar.

Hoy

hace ya veinte días que estamos en

(Intercalado 1)

La

guerra arrastra a veces…y alumbra la razón

I

Todos

los pueblos de este trozo de España formado por jirones de Castilla y

Andalucía, por regiones de Levante y Cataluña, han oído ya el ronco sonido del

cañón y de las bombas de aviación que dicen su romance de batalla allí donde se

alarga la línea sinuosa de las trincheras en que se ventila el futuro de España.

En muchas de ellas era tan solo en el silencio de las noches de los meses de la

guerra un rumor sordo y prolongado parecido a un trueno lejano lo que se oía.

Después ha ido más cerca, cada vez más cerca, más fuerte, más terrible… Pero

los hijos de este trozo de España siguen quietos en la quietud de sus casas,

huraños al escuchar las llamadas reiteradas de los líderes rojos a la guerra

roja ¿Será verdad que los siglos pasados hayan puesto doble llave al sepulcro

del Cid? No. El buen Rodrigo duerme, no más allá de su vieja estatua sepulcral

de Cardeña, y sigue empuñando

“Conciencia[2]

tienes; contra ella

en ningún

caso vayas”

Lidia por Cristo, no lidies

por ambiciones mundanas.

Y

el áureo batallador de las peleas de España y por la fe, nunca muerto, pone su

rostro huraño sobre su gesto escultural al escuchar las llamadas reiteradas de

los líderes rojos a una guerra roja. No quieren los buenos hombres de España

morir por el bello ideal de Largo Caballero o de Negrín. Van arrastrados,

cuando van, y si van cantando, no penséis otra cosa sino que se cumple el

refrán: cuando el español canta…

Un

día me toco a mí venir. Está aún muy reciente esa fecha para que yo haya

olvidado una sola de las emociones por donde fue pasando mi espíritu en aquel

día, en que al ponerse el sol hube de subir al tren que me condujo aquí ¡Aquel

atardecer en que sentí morir todas mis ilusiones y risueñas esperanzas del

porvenir! Hoy en este trozo de España han muerto igualmente tantas ilusiones y

tantas esperanzas que no hay uno que no haya sentido la atroz desolación del

espíritu ante estas calladas tragedias del corazón. Aquel atardecer una apiñada

muchedumbre negreaba por los andenes de la estación, allá en la capital de mi

provincia. Los nuevos reclutas del ejército rojo íbamos a partir… solo sabíamos

que la guerra se lleva a muchos y que a muchos no los devuelve. Y sabiendo esto

¿para qué queríamos ya esas ilusiones y esperanzas que nuestra juventud

alimentaba? Ahora ya comprendo que así se está mejor: la vida es indiferente, y

la muerte deja de ser una dolorosa preocupación. A despedirnos habían acudido

muchas mujeres: madres, hermanas que lloraban y que al abrazarnos repetían una

vez más, como una antífona sagrada, la frase: “Sea lo que Dios quiera”… y

después serenando la tormenta de nuestro espíritu, hacían aparecer sobre él

este iris de esperanza: “Dios querrá alguna vez”.

Los

hombres, nuestros padres, miraban inquietos a todos lados y nos daban el último

consejo: “Ya sabes, si puedes, márchate al otro lado”, ya sabes lo que pasa; de

nosotros no te preocupes… Y pronto suena una campana a la que con un silbido la

locomotora responde. Nos precipitamos a los vagones y el tren se moviliza

despacio, como estirándose. Por las ventanillas vemos cómo van quedando atrás

la estación y la muchedumbre de los que acudieron a dar calladamente su “adiós”.

Nos acompañaban largo rato con sus señales de despedida, agitando los brazos

con los pañuelos.

Después,

queda solo la austera planicie castellana que nos mira con insistencia

agobiante. Ni un árbol, ni un cauce, ni una peña hacen desviar ni por un

instante de nosotros la presencia insistente de su mirada. No se por qué me

parece que cobrando espíritu la tierra deja de ser este mirar inerte, y que

mira ceñuda nuestro paso la dura tierra del Cid ¿Será verdad, o tan sólo

fenómeno subjetivo este gesto que me parece percibir sobre el áspero paisaje?

Ya es la noche entrada con un cielo terso profundamente estrellado; una noche

de guerra solemne, dolorida, con una luna redonda y magnífica que parece la

huella de un balazo en un cristal. A mi alrededor hay un rebullicio crudo,

violento. Nadie duerme. La multitud de los nuevos reclutas del ejército rojo

que llena el convoy va sin cesar de unos vagones a otros, y en todas partes se

comenta, se charla a gritos, se come y se bebe con una jocundidad y un regocijo

incomprensible, absurdo: incomprensible hasta que por todo el convoy se

extiende el eco de este estribillo burlesco que todos repiten a coro, dando al

mismo tiempo con los pies en el piso:

La vida hay que tomarla

conforme viene

porque si no sería

un cementerio.

Es

de madrugada. Yo vuelvo a mirar por la ventanilla y vuelvo a sentir de nuevo

como si flotase sobre el dorso del terreno el ceño hostil de la víspera. Ahora

parece como si levantara su redondo brazo para amenazarnos. Me doy cuenta de

que cruzamos Despeñaperros. Electrizados, maquinalmente, bajo su multiforme

indumentaria, los nuevos reclutas del ejército rojo siguen repitiendo:

La

vida hay que tomarla

conforme

viene…

Es

ya de día cuando el tren se detiene en Baeza estación. Allí descienden muchos,

destinados a defender la <<causa del proletariado>> en los frentes

de Jaén. A nosotros se nos dice que vamos al frente de Motril. Nos quedará

todavía el día entero de tren. Ahora ya ha cesado el bullicio, las voces y los

cantos. Todos van al parecer aburridos, amodorrados, desesperados, preocupados,

tristes ¿Y cómo no? No de otra suerte se hallaría el pobre esclavo ilota

condenado a morir en las luchas del circo para servir de espectáculo a una

turba feroz y sanguinaria. Pero aquel esclavo podía aspirar siquiera al triunfo

que pudiera mejorar su condición y procurarle con el aplauso el favor del

pueblo. En cambio nosotros escuchando antes de partir aquel último consejo que

nos decía a cada uno: “si puedes márchate al otro lado, aquí ya sabes lo que

pasa…”

Nosotros

no podemos aspirar a triunfar, que significaría nuestra derrota. A lo que más

podemos aspirar es a huir: huir <<al otro lado, allí, de donde vienen las

balas del enemigo y a donde van las nuestras>>; lanzarse al camino en que

se cruzan por centenares de miles las balas y las bombas de los morteros. Y si

esta puerta nos cierra la suerte, resignarse a morir: morir sin honra y sin

honor como cualquier otro que se inmolase en aras de la innoble y criminal

causa de <<este lado>>. Pero sin aspirar al triunfo, ni al aplauso,

pues al volvernos encontraríamos sobre nosotros el ceño hosco y duro de la

conciencia, semejante al que parece hoy flotar contra nosotros sobre esta

tierra de España, toda rezumante de nombres de romanos que nos hablan

insistentes, como un reproche, de áureas adalides por la patria y por la fe.

Son

las diez de la noche siguiente cuando nos apeamos del convoy. Nos encontramos

en una estación solitaria en un paisaje de sierra pelada, bañada por la lluvia

de plata que desde lo alto envían los luceros. No se anuncia a nuestro

alrededor la cercanía de ningún pueblo. A mi lado está Santiago Ortuño un

verdadero e íntimo amigo a quien conozco desde tres horas. De niño buscaba

nidos de pájaros en los olivos y en los viñedos de la llanura… Somos paisanos.

Su historia de estos meses de guerra es muy triste. Me promete contármela

despacio en buena ocasión. Ahora pasa junto a otros un teniente y Ortuño

pregunta ¿Qué hacemos? El teniente responde: hemos de esperar los camiones que

han de transportarnos todavía lejos de aquí. Ortuño insiste: ¿Tardarán mucho?

Pero el teniente se aleja sin responder una palabra y nosotros, reunidos

después de veintiséis horas de tren sin descanso, nos echamos sobre el suelo

intentando dormir mientras nos dejen.

Todos

van haciendo lo mismo. Sin embargo tardamos mucho tiempo en dormirnos, y aún

nos parece que no hemos cerrado los ojos cuando nos sobresalta el ruido

estridente de los camiones que han de transportarnos.

Son

las cuatro de la mañana. Una hora después llegamos a este pueblo, donde desde

hace quince días comemos <carne rusa> que nos hace dar náuseas, aprendemos

el manejo del fusil ruso, que nos produce horror, y leemos revistas en que

aparecen fotografías de rostros eslavos y se escriben artículos sobre el

matrimonio y la familia en Rusia y sobre el día venturoso en que bajo el signo

de la estrella roja desaparecerán las patrias y se establezca en el mundo el

régimen de

Hoy

el comisario político nos ha llamado uno a uno a su despacho. Es la cuarta vez

en estos quince días que husmea en nuestra documentación, el pretexto para

cebar en nuestro daño su imbécil y canallesca cobardía. Desde luego los carnets

fechados después del 18 de Julio le inspiraron una terrible desconfianza.

Además, el camarada comisario sospecha de nuestro grupo: nuestro grupo es el

que formamos Santiago Ortuño y yo con Isidoro Martínez, Joaquín Aranda y

Salvador Ortega. Nos hemos ido reconociendo desde el primer día de nuestra

llegada a

Y

al hablar así Santiago Ortuño se yergue lleno de inmensa energía y sus ojos

clavan en el horizonte una mirada que es como una saeta.

III Soldados rojos

En

Llevamos

ya un mes en

Ha

pasado ya el encogimiento de los primeros días: del primer día, debemos decir;

al día siguiente de nuestra llegada las calles del pueblo se llenaron ya de

gritos y de voces que continúan a diario hasta las primeras horas de la mañana.

Las señoras gordas del mantón y la cesta, estas clásicas señoras que forman

parte esencialísima del paisaje del pueblo, comentan escandalizadas nuestras

alegres salvajadas y absurdas desvergüenzas. De ordinario el protagonista y

autor de las excentricidades de mayor alcance es el que antes de ponerse el

traje de <<miliciano>> era el más incapaz de llamar la atención. Y

es que yo no se qué tiene el uniforme de soldado que el hombre, dentro de él,

se cree irresponsable y capaz de las degradaciones peores. A pesar del refrán

que dice que <<el hábito no hace

al monje>>, el ponerse o dejar de ponerse un uniforme no es una cosa que

carezca en absoluto de importancia. Todo uniforme encierra una concepción de la

vida, un modo de colocarse ante las cosas, que basta en transformar,

aparentemente al menos, la moral del individuo que lo lleva; así una sotana,

una insignia de

Hoy

por hoy la guerrera caqui y el pantalón gris son una patente, como digo, de

irresponsabilidad en el vicio, y el mono, la cazadora y las alpargatas

negrinescas que han tomado de aquello la misma idea, además enriquecida y

ampliada profusamente con el caudal de crímenes de que se hicieron reos los

milicianos de los primeros meses de esta guerra, es hoy para nosotros, reclutas

del ejército rojo, disfraz que fomenta los más torpes instintos y que obliga al

más honrado a rodar por las cuestas abajo de la indignidad. Aquellos milicianos

hez de la sociedad, son hoy nuestros jefes y comisarios. Su espíritu vil y

canallesco domina en el ambiente de estos cuarteles rojos, nos aprisiona con

sus garras que, aunque al principio nos hieren, después poco a poco se va

endureciendo nuestra sensibilidad. Podemos percibir cómo las cosas que al

principio tanto nos impresionaban, apenas llaman ya nuestra atención. Da pena

pensar en esto, que no es sino la prueba del destrozo moral que se va operando

en nosotros. Y esto fatalmente: el vicio atrae a la juventud, y por otra parte,

el que demuestra educación y recto sentido levanta contra él sospechas por formas

peligrosas, y hay… al menos que salvar las apariencias. Y día a día vamos

tornándonos revoltosos, mal hablados, borrachos, y sin más ilusión que el

dinero, la lascivia y la holganza. Esta es la más trágica consecuencia de la

guerra; la herida que para muchos será ya incurable. Yo no puedo menos que

experimentar un gran sentimiento de compasión ante estos soldados destrozados

moralmente por esta vida burlesca y francamente demoledora de todo cuanto

significa valor humano; imposibilitados para toda acción verdaderamente grande

y digna. Y todo ello en el escenario helado de estas iglesias desmanteladas,

entregadas hoy al instinto destructor y desolador de las fuerzas rojas. Son

aquellos mismos templos que marcan los jalones de nuestra historia espiritual y

racial; aquellos templos donde nuestros padres y nuestros abuelos, y nosotros

mismos, tantas veces, inundados de fervor religioso, hemos visto elevarse la

nube de incienso, llenando las naves con su aroma sagrado, mientras vibraba el

órgano con sus voces trémulas, acompañando la antífona. Ahora, al derrumbarse

nuestro respeto hacia estos santos lugares del espíritu, caen envueltos entre

sus ruinas los últimos restos de vitalidad moral con que contábamos para

oponernos a la invasión del vicio que nos acosa y nos rodea; que nos manda con

las barras de los comisarios y oficiales rojos y nos mata con las siniestras

pistolas de los verdugos.

No

se ha extinguido aún en mí comprender más y más su tremenda desventura. En

estos momentos siento un odio terrible a los políticos, que en este trozo

deshabitado de España, prolongan esta inmensa tragedia, sin objetivo de

conquista social por más que mientan los comisarios; así es la verdad sin

ninguna finalidad nacional. Son salvajes alimañas que solo pretenden saciar su

odioso rencor contra todo y contra todos exacerbado por la derrota constante, y

aniquilarnos y destruir España. Y vosotros máquinas parlantes de Ginebra,

imbéciles habitantes del vacío, sois tan malvados como aquellos, pues consentís

y alentáis este crimen sin nombre que se lleva a cabo contra nosotros.

(Intercalado 2)

(Deja

media cuartilla en blanco y prosigue)

…es

mejor para ellos. Pero esta soledad es un suplicio para el que aún no se resigna

a morir. En nuestro grupo aún conservamos algún residuo de vida y a menudo nos

comunicamos nuestras impresiones. El cuartel nos parece habitado por unos

cuantos centenares de muñecos[3],

cuyos pies, cuyos labios y cuyas manos se mueven obligados por un tinglado de

hilos invisibles, pero reales. Nos hacemos la ilusión de que somos espectadores

de una curiosa e interminable farsa de guiñol. Comprendemos que así

dulcificamos las de suyo tristes sensaciones que nos producen su vista y su

continuo estar con ellos ¡Pobres! Aunque no hayan opuesto resistencia a la muerte,

aunque se hayan arrancado ellos mismos su vivir humano, son dignos de lástima

aquellos infelices. Seamos indulgentes y justos, y comprensivos. Estas montañas

de amarguras de todo género que se vienen encima de las pobres víctimas de la

desvergüenza canallesca y cínica de los rojos, acobardan y anonadan. Y al fin,

todos hemos de acabar por renunciar a esta lucha continua interna por querer

ser hombres.

En

el ejército rojo, los jefes y los comisarios políticos se pasaban los días

repitiéndonos sandeces, siempre, sin más remedio. La propaganda dirigida al

soldado abunda por todas partes ¿Harían nuestros padres sus casas para que

luego en la guerra pegasen los rojos en sus paredes sus pasquines? Es realmente

un martirio tener que estar oyendo de continuo frases tan estúpidas y tan

contrarias a lo que se está viendo a cada paso. Y es verdaderamente un alivio

comentarlas siquiera sea consigo mismo, y alegra ver cómo no se ha extinguido

aún nuestra vitalidad humana, y cómo nuestra razón va reduciendo a su propio valor

tanta palabrería. Yo dedico a esto algunos ratos; no muchos, pues el soldado

que escribe mucho es sospechoso. Y no ignoro, si me hiciese sospechoso, y

alguno llegase a leer estas cuartillas, lo que podría sucederme. Esta clase de

fieras, del tipo de los jenízaros, llamados <<comisarios>> son

altamente nocivos y peligrosos… Pero eso de que a todas horas nos estén

repitiendo el mismo disco… Quieren adormecernos[4];

pero no. Mi amigo Martínez dice: !alerta! Y siempre, ojo avizor, no hay que le

haga tragar una sílaba de cuanto signifique eso: propaganda.

Yo

estoy temiendo que algún día le den un disgusto. No se resigna, como otros, a

callar, y cuando habla su sinceridad lo pone en serio peligro. Con frecuencia

tenemos actos, que el Comisario dice culturales, en el teatro del pueblo. Es

obligatorio asistir a ellos y cuando faltan <<espontáneos>> para

hacer uso de la palabra, el Comisario llama desde el escenario a uno cualquiera

de los que allí estamos. Ha de hablar sobre la guerra, o sobre la obra llevada

a cabo por el <<Frente Popular>>. Como carecen de preparación y es

fácil hacer el ridículo al improvisar, todos estos se niegan a hablar.

Entonces, el Comisario aprovecha la ocasión que se le ofrece con el pretexto de

ayudar al que le ha obligado a salir al escenario, y comienza una serie de

preguntas que constituyen un verdadero interrogatorio, cuyas respuestas,

debiendo ser naturalmente, rápidas y espontáneas, pueden dar la medida del más

o menos subido color rojo de la víctima. Afortunadamente, como aquel filósofo

griego de nuestras lecturas infantiles, todos podemos ya ser vendedores de

prudencia, y no se nos caza fácilmente. Pero cuando un día Martínez tuvo que

salir al escenario me eché a temblar. Dijo, como todos, que no sabía qué decir.

Y empezó el interrogatorio del Comisario. Martínez pertenecía a la quinta del

año 34, y había prestado servicio militar antes de la guerra. Había conocido el

llamado <<antiguo ejército>>. Y ahora, movilizado su reemplazo para

la guerra, podía apreciar, decía el Comisario, las diferencias entre el

<<ejército de los señoritos vanidosos>> con estrellitas doradas en

la pulcra indumentaria y <<el ejército de los camaradas>> con

estrellitas rojas en el gorro ruso y sobre

el cuero de las canadienses; la verdad, Martínez, incansable trabajador en los

campos extremeños ¿qué culpa tenía de que los camaradas de las rojas

estrellitas en el gorro ruso y sobre el cuero de las canadienses fueran tan

brutos y tan estúpidos como los señoritos del ejército por él conocido en los

años 34 o 35?

No

tenía la culpa y así lo dio a entender. Solo existía la diferencia entre unos y

otros de que los actuales camaradas eran más brutos y más estúpidos, en

proporción con su más o menos elevada e inesperada jerarquía. Por lo demás las

Bases de Instrucción son un lugar en el que a cambio de comer poco se hablaba

mucho gracias al esclarecido verbo de los camaradas comisarios. Bajo las

bóvedas del teatro sus palabras resonaron fuertes y terribles. Pero Martínez se

negó a rectificar. A la mañana siguiente el capitán de nuestra compañía dijo:

¡Firmes! El camarada comisario leyó un decreto del Gobierno: el militar que de

palabra quebrantase la moral de sus compañeros sería castigado con la pena de

(1)----

Alfredo

Miralles fue enviado a un batallón disciplinario, algo así como antiguamente

ser convertidos en gladiadores sin más derecho que el de morir (fin del texto en esta página)

----------------------------------------------------------

(líneas discontinuas que aparecen en la

página)

(Intercalado 3)

Tachado con dos líneas aparece el

siguiente texto perfectamente legible.

He

releído estas páginas y no he encontrado mejor título para encabezarlas que

este: tríptico; soldados mentirosos, superficiales, melancólicos, paseando por

los patios cuarteleros su tremendo descaecimiento moral, rostros pálidos en

cuyos ojos vibra el grito hiriente y sin ecos en que se ha convertido la vida

del soldado herido

Vuelve el texto

…

que el pueblo no piensa sino que solo siente. Nuestros empiristas camaradas de

la roja estrella habían deducido de sus múltiples experiencias con el pueblo

(que dicho sea de paso, ha quedado demostrado ser el ejemplar mejor y más

barato de la especie cobaya, vulgo, conejillo de indias) que piensa y que por

el contrario no siente: hallazgo de capital importancia para la filosofía de la

historia, y verdad de la que ya nos será imposible dudar, pues conste que las

experiencias fueron públicas.

Se

procedió primero a investigar hasta qué punto llegaba la capacidad de

sufrimiento físico de los ciudadanos. Eran encerrados a centenares en los más

amplios locales habilitados para este fin, y allí, pacientemente los camaradas

de la roja estrella se dedicaban a la tarea de examinar hasta dónde llegaba la

vida humana en su resistencia a los golpes, al hambre y a las torturas

inimaginables de todo género. Y el resto del pueblo mientras tanto cerraba las

puertas de las casas; y los gritos helados en aquellas horas interminables de

agonía lenta e inconcebible, y las carcajadas vinagrosas y los eructos de

borrego muerto de los rojos resonaban en el más espantoso de los vacíos.

Se

quiso luego, en vista del resultado negativo del anterior experimento, ver si

el pueblo reaccionaba al irle desposeyendo de sus queridísimos ahorros fruto de

su trabajo acumulado ¡Ah, que amante solía ser el pueblo con otros triunfos dando

constante y sonante de sus bolsillos!, pero ahora se les limpiaba tan

lindamente y con tanta delicadeza se les iba llenando de palabritas que el

pueblo quedó desarmado para quejarse, y los buenos hidalgos cerraban de nuevo

sus puertas pensando que habrían hecho mal en no mostrarse agradecidos.

Hasta aquí el texto escrito en el

cuaderno. Aparecen intercalados en el cuaderno textos en hojas sueltas, a modo

de apuntes, que a continuación pasamos a reproducir en cursiva.

Intercalado

1

El

primer texto del intercalado 1 está tachado con dos líneas, pero es

perfectamente legible

…saqueadas heridas condenadas al

inmenso sacrificio de la hipocresía, sin la que no podrán andar un solo paso,

destinadas fatalmente a servir de albergue al pensamiento ajeno… ¡Soldados de

Rusia, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Alemania: soldados de España,

sobre nosotros pesa como una maldición la dura y helada rigidez de este

tríptico siniestro y desolador!....

--------------------------------------

II--------------------------------------------------------

Pero la guerra arrastra a veces entre

sus mallas de tragedia sublimidades líricas, inefables vibraciones arrancadas

de lo más bello y lo más escondido del sentimiento humano. La guerra recrudece

las persecuciones, y esto constituye la gloriosa exaltación del hombre. El

poderoso vendaval de la guerra hace que vibre toda la gama del sentir humano;

esas notas salvajes, roncas, sordas, discordantes, que nos traen el ambiente

cenagoso y abyecto de la más crasa animalidad, como aquellos finos acordes

escondidos en lo más celestial del corazón, que nos hacen pensar en doradas

mansiones radiantes de luz, bañadas en un tenue polvillo de gloria, a través

del cual brillan angélicas miradas y se agitan irisados aleteos de magnánimos

genios pobladores de los aires, a quienes complacen las buenas acciones.

La noche sigue pasando lentamente,

silenciosamente. Estas noches de guerra tristes, doloridas como una imagen de

soledad, son de un misterioso patetismo. Con el frío cañón del fusil entre las

manos continúo en esta noche de guardia haciendo el papel odioso de verdugo

custodiando a las víctimas más reales de un odio fingido. Esto de hacer que

víctimas desempeñen el papel de verdugos es el más refinado de los tormentos[5]

Pero afortunadamente todos duermen ahora en sueño tranquilo y benéfico que yo

aprovecho para calmar mi sensibilidad resentida. Estoy solo y ya hace tiempo

que deseaba esta hora ¡Es el único tiempo en que un soldado puede conseguir ese

goce de estar consigo mismo en confianza! Surgen mis más amados recuerdos

alegres, tristes, pero todos íntimos, a hacerme compañía. Recuerdo una de esas

emociones inmensas, tan pocas veces sentidas en la vida; una escena a la que

tuve la suerte de asistir en uno de aquellos días en que hube de permanecer en

la capital de mi provincia a fin de efectuar mi ingreso en la caja de reclutas.

En un sosegado rinconcito de mi ciudad

vivía un anciano sacerdote conocido mío. Hasta hoy ha pasado inadvertido para

los jenízaros asesinos que nos dominan. Un día fui a visitarlo en su ignorado

retiro. No sabía moverse en traje de paisano. Estaba rodeado de libros en cuyos

anchos lomos se leía: teología moral, teología dogmática, exégesis bíblica; el

venerable anciano continuaba la línea trazada por los viejos apóstoles

perseguidos. Oculto a los ojos de sus enemigos cultivaba el glorioso jardín de

las revelaciones divinas. Hablaba de los sacerdotes martirizados, de los

cristianos sacrificados por su fe. Privado de la comunicación con el resto de

los fieles rogaba a Dios por ellos en el acto sublime de la misa. Como en los

viejos tiempos apostólicos allí en la soledad de su retiro, se elevaban a

diario las plegarias litúrgicas y la divina ofrenda. Me invitó para asistir a la

mañana siguiente. Y aquella noche en espera del sublime espectáculo estuve en

la casa del virtuoso sacerdote. Gracias a Dios soy profundamente religioso.

Esto en la guerra es un consuelo y una inefable medicina para las heridas del

espíritu. Mi razón ha comprendido que para todo se precisa la fe: para el mundo

de abajo, como para el mundo de más arriba. Y ahora después de esta visión

profunda y saludable adquirida en la guerra, antes que perder la fe en ese

(Dios –tachada la palabra Dios-) mundo superior, infinito, absoluto, inmutable,

imborrable y fuerte, dejo de creer en este pobre mundo de aquí abajo tan

deleznable y sostenido por hilillos tan débiles y ruines que estamos viendo; a

cada paso hemos de andar rehaciendo nudos y forjando nuevos hilos para no

acabar por sumergirnos en el caos más espantoso… Así pues jamás podré olvidar

el místico amanecer de aquel día en que yo iba a ser testigo de la patética y

sagrada escena en que iban a resucitar los días santos de las catacumbas. Aquel

amanecer traía rumores de albas angélicas, ecos de Jueves Santos y unas

extrañas y misteriosas remembranzas de otros tiempos de césares feroces, circos

ensangrentados, gritos de turbas inhumanas y corrompidas, y cánticos de

esperanza y de gloria de mártires que se preparan al sacrificio en la augusta

solemnidad de sus escondidas asambleas.

Preparamos la mesa para la bendita

ceremonia: una pobre mesa de madera como las que todos tenemos en nuestras

casas. El sacerdote se revistió con los sagrados ornamentos: ornamentos blancos

de su primera misa, que por ser tales habían pasado largos años con el mayor

esmero guardados en lo más hondo del arca. Hoy ya tienen matices de reliquia

esas santas vestiduras que antes eran tan solo recuerdos venerados de un día

feliz. La luz plácida y melancólica, perfumada como de blanquísimas esencias de

azucenas y lirios, que entraba por la ventana, daba un baño glorioso de plata a

aquella estrecha y pobre habitación que servía de templo para la celebración

del más augusto y divino de los misterios de

(Intercalado

en el texto aparece el siguiente: Es de

día nuevamente. En otros tiempos esa torre, hoy muda, de esa antigua y bella

capilla con imágenes de santos y de ángeles talladas en la dura piedra de los muros, hubiera ya entonado por estas

horas con sus voces de bronce, el canto matutino del <<Ave María>>.

Hoy se acercan en estos momentos los soldados encargados de relevarnos en

nuestra guardia, al tiempo que unos cañonazos se escuchan disparados desde

lejos: son los cañonazos nacionales que a cincuenta Km. de distancia nos

infunden aliento y esperanza. Y aquellos cañonazos ponen en la serenidad del

día naciente un interés dramático, exquisito, una emoción entrañable agridulce,

con la belleza de un verso heroico…)

El sacerdote leía las oraciones del

santo sacrificio en su Breviario. Un vaso de cristal servía de cáliz. Y en un

trocito de pan común realizase el acto inenarrable de la consagración. Al

levantar sobre sus manos el sacerdote la inmaculada ofrenda, dos rostros se

levantaron para mirarla en muda y elocuente súplica. Allí había un sacerdote

perseguido que de día en día esperaba morir sacrificado como ya lo habían sido

tantos fieles cristianos, tantos otros sacerdotes compañeros suyos. Allí estaba

un soldado rojo, un desdichado arrancado de su hogar y de su vida, como se

arranca del árbol una rama; condenado a las más atroces de las torturas del

espíritu, en suspensión, actuando sobre él dos fuerzas contrarias, desgarrado

con los dardos de todos los bandos. Los dos, perdidos y anonadados en la

colosal grandiosidad de la escena, vinimos a encontrarnos en aquella mirada,

que saliendo de lo más tierno del adiestrado sentimiento, volaba al mismo

centro; a fijarse en aquel pequeñísimo trozo de pan, testimonio de un amor

infinito, en el que, por un milagro incomprensible, se hallaba entre nosotros

el único y verdadero Salvador. Y en aquel momento todo lo entendí y todo lo

comprendí; fue un momento de lucidez de mi razón, que, al humillarme ante la sabiduría

sublime e infinita del Supremo Gobernador de las cosas, pudo entrever algo del

plan trascendental que marca las leyes de

Ahora, en aquel pobre y estrecho

recinto de la casa escondida de la ciudad donde moraba el sacerdote perseguido,

tienen lugar los piadosos misterios de la religión, más tiernos y más

cristianos que nunca. Una extraña, una conmovedora felicidad se siente allí.

Parece flotar en el ambiente la bendición de Dios, y los ecos de una voz

invisible despreciando las vanidosas dádivas que los ricos y los poderosos ostentosa e hipócritamente

destinaban a los templos de aquel que ante todo quiere la sencillez y la

humildad del corazón.

Ahora si algo del valor y la belleza

que a los ojos de Dios entraña el mérito de las buenas acciones, pesa más esto

ante él que la fealdad y el demérito del mal, pues que permite éste por no

impedir aquello.

Ahora sufren los buenos con los malos

el castigo. Pero sus sufrimientos, como los de Cristo, son promesa segura de

auroras radiantes de misericordia y de redención. Por eso al llegar la hora de

la comunión y compartir conmigo el sacerdote la sagrada ofrenda, no pude menos

de bendecir con el mayor fervor de mi espíritu

En la soledad de esta noche estos

recuerdos son un suave rocío para mi espíritu ¡Ah, los que no habéis gustado la

emoción sublime de estas escenas evocadoras, gemelas de aquellas…. (corta

el texto…)

Intercalado

2

…caqui, puesta a secar en las ventanas

como en estas iglesias entregadas hoy al instinto destructor y devorador de las

fuerzas rojas. Y ante estos lastimosos restos de hombre era preciso hacer

desfilar uno por uno a todos los exaltadores y panegiristas del militarismo y

de la guerra, y decirles: ahí tenéis vuestra obra: ¿Es ese modelo al cual

queríais ajustar toda la humanidad?

No se ha extinguido aún en mí el

sentimiento de las cosas: aún no he dejado de ser hombre y esto es terrible. Es

mejor dejar ya de una vez de sentir; hacer morir en nosotros las fuentes de la

sensibilidad, convertirse cuanto antes en una cosa espiritualmente amorfa y sin

vida, que a esto hemos de llegar al fin

¡Estas casas particulares convertidas en cuarteles, en cuyas paredes aun

parecen verse las huellas de la sangre, de los cráneos destrozados de sus

antiguos habitantes sacrificados por el furor rojo! ¡Estas iglesias muertas,

heladas con sus altares arrancados! teatros de burlas, de blasfemias y orgías

que causan pavor.

No quiero permanecer aquí fuera de las

horas en que he de estar por necesidad.

Allí fuera en la estación del

ferrocarril la gente va y viene y hay un ambiente menos hiriente y más amable:

la visión pacífica y patriarcal del campo sin un ruido que empañe su

rítmica y uniforme sinfonía; el cielo

terso, amplio, extendiéndose ante nosotros como un genio gigante y propicio que

ha presenciado nuestros juegos infantiles y nos mira con cariño de abuelo y nos

consuela y pronuncia muy quedo a nuestro oído duras palabras contra aquellos

que tanto daño nos están causando; el chorro continuo del agua del depósito

cayendo siempre con su eterna risa franca y optimista; la frescura del aire que

nos acaricia suavemente como quien ha comprendido el inmenso vacío de cariño en

que se halla aislado nuestro espíritu; el sucesivo pasar de los vagones, que

distrae y alivia nuestra imaginación llena de trágicas y siniestras visiones;

es agradable venir aquí y hacerse durante un rato la ilusión de que nada

extraordinario ocurre en nuestra vida. Pero, no. De repente un silbido

prolongado atruena en los aires y al cabo de pocos instantes llega resoplando,

como un atleta gigantesco rendido en su carrera una potente locomotora, seguida

de una larga hilera de coches. Un confuso griterío sale de las ventanillas;

ayes lastimosos; lamentos doloridos y frases entrecortadas, delirantes. Se

trata de un tren de heridos del frente próximo. El Jefe de

Muchos de ellos acababan de escribir a

sus casas al empezar el ataque. Esa carta llena de humorismo y jovialidad que,

nada hace sospechar, no llegará a su destino hasta dentro de cuatro o cinco

días; y aún pasarán otros cinco o seis antes de que en el pecho de aquella

viejecita querida, llorosa y sola en aquel pueblecito lejano, nazca la

intranquilidad y la sospecha. En la retaguardia ven deslizarse los días que

pasan entre carta y carta del soldado, y viendo iguales estos días y los otros,

llega a hacerse habitual la piadosa ilusión de que también para el soldado son

iguales todos los días. El dolor del soldado, muerto, herido no tiene siquiera

el privilegio corriente de ser acompañado de la compasión de los suyos, que se

enterarán quizás cuando ya todo sea pasado.

Corro apresuradamente al cuartel para

librarme del doloroso espectáculo de los heridos. Aquellas odiosas paredes me

parecen ahora más amables y más piadosas, pues me aíslan y me protegen de tan

macabras escenas. Así, fatalmente llega uno hasta tomar cariño y considerar

como propia casa aquellas habitaciones y patios cuarteleros con olor a rancho,

llenos de humo y de camastros reglamentarios.

Está lloviendo a la mañana siguiente.

Los soldados calados hasta los huesos, chapotean con sus alpargatas rotas

haciendo cola ante las puertas de la iglesia que sirve de comedor. Ya sabemos

lo que se debe hacer: se entra por una puerta, echan en el plato un poco de

café[6]

y se sale por la otra puerta para marchar rápidamente al cuartel de donde hemos

de salir enseguida a hacer la diaria instrucción de las mañanas: ¡derecha!

¡media vuelta! Cuatro horas caminando, marcando el paso. Todos los músculos

pendientes del primer gesto, de una voz de ese patán, cretino y vanidoso, a

quien hay que saludar llevándose el puño a la frente. Pero eso es los demás

días; hoy temen mojarse los oficiales y no habrá instrucción. Así se dice por

los pasillos del cuartel.

Pero me he enterado de que Olmedo, mi

gran amigo de la infancia, llegó ayer entre los heridos. Debo aprovechar la

primera ocasión que se me presente para salir al hospital. La ocasión se me

presenta después de comer. Un leve forcejeo amistoso con el soldado que está en

la puerta para evitar que nadie salga hasta la hora de paseo; nadie me verá

ahora; luego no tendré tiempo suficiente; se lo hago comprender y escapo ¡El

hospital militar! No penetramos el odioso y farisaico sentido de esta

institución en

He llegado al fin a la cama de mi

pobre amigo Olmedo; no me esperaba; nos hemos reconocido en un abrazo efusivo y

sin palabras. Por su espíritu ha cruzado una idea tristísima: la he visto

asomarse por sus ojos oscuros, llenos, rebosantes de agua que de puro helada no

puede salir de ellos; siente una envidia indecible de mí: me ve sano, no han

sido atravesados mis miembros por las balas. Por mi espíritu ha cruzado otra

idea terriblemente atormentadora: puedo verme yo también algún día como él; él

también hace unas horas estaba sano y fuerte, como yo; y yo ahora, como él

antes, estoy pendiente de la voz de un hombre que no sabe que las balas

destrozan los músculos humanos. Se ha asomado mi pensamiento a mis ojos y él lo

ha visto; nos hemos comprendido, nos hemos dicho cuanto teníamos que decirnos.

Con angustia indecible pronuncia un nombre a mis oídos: su madre. Adivino lo

que quiere decirme: es preciso que yo le comunique alguna cosa que la prepare

para la tremenda noticia; y este encargo me abruma y me anonada; quisiera

deshacerme, quisiera, no sé; pero me hiere atrozmente tener que desempeñar tan

triste oficio; y sin embargo es preciso: él no lo podrá hacer. Me comunica que

aquel mismo día, esa noche, habrán de amputarle los dos brazos, y quiere

servirse de los míos para enviar un abrazo a su madre a través de las

distancias que la separan de él ¿He de ser tan cruel que se los niegue?

Y Olmedo, mi buen amigo de la

infancia, se retuerce pensando en su desdicha. En adelante necesitará para

todo, ¡para todo!, para las más pequeñas necesidades, mendigar la ayuda de

otros brazos que le asistan; será una vida de un continuo solicitar con los

ojos, temerosos de causar, de hacerse inoportunos; continuo e incurable

tormento interior; continuo desear la muerte para dejar de ser un estorbo: Y el

desventurado quiere morir; ansía morir con una sed rabiosa de muerte; lo mejor

de su corazón, flor de su agradecimiento más hondo, entregaría a quien lo

liberase de la vida. Y yo no puedo menos de llorar; lloro, y mis lágrimas son

las primeras que hace verter a otras su desdicha. En adelante esto será a lo

más que podrá aspirar: a que otros ojos viertan otras lágrimas que le hagan…. (interrumpe

el texto)

…que le hagan comprender más y más su

tremenda desventura. En estos momentos siento un odio terrible a los políticos;

se me figuran salvajes alimañas que desean destruir y aniquilar… (texto

tachado con dos líneas pero legible)

Intercalado

3

Cambia

el formato de papel. Ahora escribe en hojas sueltas y rayadas, hojas utilizadas

para la contabilidad o para un inventario.

A mi lado está Isidro Martínez. Le

conozco desde el primer día de mi llegada a

Pero solo llevamos un mes; apenas

hemos hecho sino empezar y no es cosa de desesperarse tan pronto ni de pensar

demasiado cuando sin duda aun nos queda lo peor ¡Somos soldados rojos! Vivimos

rodeados de milicianos embrutecidos que pasean a nuestro lado su tremendo

descaecimiento moral; los rostros pálidos de los heridos que con frecuencia

vemos tornar del frente, convertidos en piltrafas y en deshechos humanos, nos

llenan de tristes presentimientos; a nuestra inteligencia se le impone el

inmenso sacrificio de la hipocresía; de aparentar creer en un ideal criminal e

imbécil; y sobre todo esto, sobre nosotros está la canallesca cobardía de los

comisarios y las pistolas del SIM. Pero esto es poco todavía. Aún no hemos

hecho sino empezar, y sería necio desesperarse cuando todavía queda lo peor.

En el frente

¡Estos

hijos canallas de

Durante

el día nos hemos dedicado a observar nuestro nuevo campo de acción. Lo primero

que ha llamado nuestra atención ha sido la vista del frente enemigo. Allí, a

unos pocos centenares de metros empieza

Ortuño

y yo hemos tomado posesión de una espléndida chavola; como todas está llena de

ratas y sobre todo de piojos, pero esto ¡va! Ya no tiene importancia. Las ratas

sí son unos sabios animales que se empeñan en darnos lecciones de filosofía

práctica; mientras los hombres se matan y aprenden a marcar el paso, ellas se

comen el pan en las chavolas.

Al final del cuaderno, suelta, aparece un

tercio de cuartilla con un listado parecido a títulos de historias que contar,

a modo de recordatorio.

Caso de Somoza y su hermano de Getafe.

Moreno y sus piojos.

José Imedio en la sierra.

Los dos hermanos enemigos

El cantor de Asturias.

La mujer que llevaba pan a sus hijos.

El guardia de Ronda.

La mujer de Madrid.

El ruso de

Los internacionales.

Un concierto de guitarra en el Frente.

Reproducimos a continuación los

escritos que aparecen en

Hace un siglo, en los salones de

Versalles resonaban con esplendor las palabras del nuevo César Bonaparte

llamando <idealistas> a los

filósofos.

En efecto por eufemismos caritativos

del lenguaje suele llamarse allende los Pirineos <idealismo> a la locura,

como aquí en nuestros confines más o menos próximos a la legendaria llanura de

¿Qué extraño es, pues, que un filósofo

diga aquello de que el pueblo no piensa sino que siente? Un filósofo: al fin un

pobre loco deshacedor de entuertos intelectuales o morales, poco más o menos

que Don Quijote.

Nuestros gobernantes sabían esto mucho

mejor. Nuestros gobernantes iluminados por la roja estrella reunían a su

maravilloso sentido práctico de la vida un conocimiento perfecto de todas las

cosas. Penetraban hasta la médula el objeto que se proponían examinar y de

aquellas reuniones ministeriales trataban la más pura esencia de la espinosa e

impenetrable ciencia política. Así, cuando nuestros padres de la patria <<interpretaban

el pensamiento popular o hablaban del estoicismo del pueblo que no sentía sus

heridas cuando se trataba de resistir por la defensa de un ideal>>,

debíamos estar seguros de que decían la verdad.

Ocurrió una vez que haciendo la razón

un viaje de recreo por el mundo, tuvo la ocurrencia de dormir una noche por

curiosidad en el cráneo de un filósofo; y fue entonces cuando se proclamó la

excelencia del mundo experimental como criterio de verdad; única vez que lo que

dijo un filósofo estuvo acertado.

En efecto no hay como la experiencia

para saber lo que hay de cierto o de falso en una cosa. Y nosotros sabíamos que

la experiencia era la norma y la regla con que nuestros incomparables

gobernantes de la roja estrella medían todos sus juicios y todas sus acciones.

Así, ya podían decir pergaminos e

infolios de griegos y romanos.

Después se practicó ampliamente el

deporte de hacer desaparecer cuanto simbolizaba alguna de las virtudes sociales

de que el pueblo hablaba diciendo ser para él más sagradas que su propia vida y

que sus propios intereses; y templos, escuelas, fábricas, campos y registros de

la propiedad fueron pasto del fuego, y las siniestras llamaradas y las columnas

de humo chocando con las casas, impenetrables siempre e inabordables, subían y

subían a lo alto, hasta perderse en el espacio.

Luego se pensó en ir arrancando a los

padres las preciadas joyas de sus hijos. Día tras otro las puertas de las casas

abrían un momento para dar paso a alguno que marchaba a reforzar la muralla

viviente que aseguraba las carcajadas vinagrosas y los eructos nauseabundos de

los altos y bajos camaradas de la roja estrella. En otros tiempos los viejos hidalgos

hubieran enloquecido o se hubieran revuelto contra los hierros y las armas

imponiendo a su fuerza la fuerza de su sangre; hoy sus casas tras de abrirse un

momento día a día para dar paso a sus hijos, uno por uno marchando al

sacrificio de su vida, vuelven a cerrarse heladas e inservibles dejando solo en

la calle el eco del golpe al encontrarse las dos puertas en el dintel.

Tercos en su voluntad infatigable de

encontrar algún residuo de sentimiento en el fondo del corazón humano y

deseando hallar un límite a la inmensa y escalofriante paciencia del pueblo los

camaradas de la estrella dieron luego en deshacer los matrimonios: los hombres

marchaban a formar parte de la viviente muralla que libraba de sobresaltos a

sus curiosos investigadores experimentalistas, y las mujeres al sentirse tan

solas, creyéndose niñas por segunda vez en la vida, después de un período más o

menos largo de matrimonio, casi sentían ganas de saltar a la comba, y andaban

por los ámbitos de

Faltaba pan, alimento del cuerpo, y

verdad, alimento del espíritu, y sin embargo todos, con el gran colectivizador

de las lentejas, repetían la misma palabra: resistir.

¿Qué extraño es, pues, que nuestros

eximios gobernantes de la roja estrella dijesen que el pueblo pensaba resistir

y que no sentía? Los viejos filósofos se equivocaron indefectiblemente.

Y las mujeres iban y venían por los

ámbitos de

… Faltaba pan, alimento del cuerpo y

verdad, alimento del espíritu… Y de todos los labios salía la misma palabra: resistir.

… Y los eximios gobernantes iluminados

de la roja estrella repetían: el pueblo no siente y desea resistir. Sin

escuchar que el pueblo hablaba de aguantarles a ellos, como se aguanta el rigor

del frío, esperando que vengan los rayos del sol para deshacer sus huellas. Y

aquella visión trágicamente helada del pueblo en la fiebre de su sentir, se

unía en la mente del soldado a la fría sensación de la nieve que abrasaba sus

miembros ateridos.

-----------------------------------------------------------------------------------

Pero la guerra tiene la virtud de

descubrir el propio y verdadero sentido de las cosas. En las trincheras y en

los parapetos no se ven las cosas del color del cristal con que se mira; allí

aparecen a nuestros ojos bañados con nuevos matices en su único y propio color.

He de deciros francamente que os

compadezco en cierto modo a los que no habéis contemplado el paisaje que

presenta la vida cuando se mira desde las alambradas. Y es que allí, el soldado

ocupa un puesto indiferente e intermedio entre la vida y la muerte; puede

decirse ha salido de la esfera de la vida y puede contemplarla ya con una vista

de conjunto libre de influencias y parcialidades que puedan falsearlas, frente

a frente a otra esfera de la muerte.

Algo de lo que ocurría a aquel ciego

de nacimiento que recobró la vista a una palabra del Salvador y vio a los

hombres por primera vez pareciéndoles árboles andando, es lo que ocurre al

hombre al que la guerra ha arrancado esa forma subjetiva y apriorística en que

ven los otros sumergidas todas las cosas: ahora ya todos aparecen simplificados

y con un valor del todo diferente al que otros les atribuyen.

Así a los necios discursos de los

gobernantes bolcheviques, algo así como si dijéramos los altos jefes del

bandolerismo, se oponía en las trincheras la realidad de una experiencia exenta

por completo de todo engaño.

¡La grandiosa elocuencia de aquellas

casas cerradas siempre, impenetrables e inabordables de aquellas calles

solitarias, de aquellos rostros entontecidos que reían, que decían <<!salud!>>,

levantando el puño, y que hablaban con frases entrecortadas y monosilábicas!

¡El soldado no podrá

olvidar esta visión trágicamente helada de lo que pasaba allá en el pueblo de

donde había salido! Toda la explicación de cómo pudo dominarse la situación en

Y pasaban los meses, y al día tras día,

las puertas de las casas se abrían un momento para darnos paso a los que marchábamos

a fortalecer la viviente muralla amparadora de los bostezos y los eructos de

los camaradas de la roja estrella. Pero ¿y nosotros una vez armados? ¿qué

haríamos nosotros? ¡Ah nosotros! ¡Las máquinas del frente los hombres máquinas!

¡El difícil problema de la libertad humana y el determinismo lo tiene resuelto

el soldado desde el primer día de su incorporación! El soldado ríe, obra, mueve

sus pies y sus manos, mata y muere sin sentido alguno de responsabilidad. Sabe

que no le queda otro remedio sino hacer lo que hace; y casi siente los hilos

que tiran de sus huesos y de sus músculos obligándoles a ejecutar sus

movimientos ¡Gobernantes de

¡El paso de los soldados por las

calles del pueblo! Negro, desaseado, con su indumentaria montaraz y

desarrapada, despierta una ola de compasión hacia él, y él lo sabe, desde el

fondo de su miserable persona. También con lástima a los demás, a los que ve

tan infelices e impotentes como él, con la desventaja de que estos no lo saben…

¡La guerra da más experiencia que los años!

El soldado lo espera todo de la

casualidad: ese dios orgulloso e inescrutable, mostrando sucesivamente su

rostro huraño o risueño, no se aparta un momento de su cerebro. Así se explica

la duración de las guerras. Si la libertad humana fuese un hecho general vivo y

palpitante, las guerras no existirían, o acabarían pronto.

Pero mientras tanto que así no sea,

ved aquí un pueblo apasionado por un mismo objeto, puede dar la sensación de

división y de lucha de dos bandos.

Y éste y no otro es el verdadero y

propio sentido de la resistencia, camaradas de la roja estrella…

-------------------------------------------------------------

La carretera de Málaga está llena de

recuerdos tristes y resonante con ecos espantosos. Quedan todavía flotando en

el ambiente los miasmas delatores del fuego que iba marcando el paso de los

fugitivos a lo largo de la costa malagueña y granadina ¡Aquellas mujeres;

aquellos niños, aquellos hombres borrachos de crimen, abiertos a los vientos de

toda baja pasión, infelices esclavos sometidos a la dictadura de las tinieblas,

que se imponen el sacrificio y las penalidades de la huida bajo el fuego de los

cañones y de los aviones persiguiendo a las fuerzas rojas en retirada!

¡Cobardes, aterrorizados ante el fuerte, se yerguen fanfarrones ante el

pacífico ciudadano trabajador y honrado! Al volver los recodos de la carretera

de Málaga aún parecen verse errantes entre las peñas de las montañas las

sombras de las miserables víctimas del furor sádico de aquellos fugitivos. Yo

he pasado veinte meses en la histórica carretera de Málaga. Las líneas de

trincheras la cortaban transversalmente. Los milicianos llamaban a aquel sitio <<el

frente de Motril>>. Allí he conocido a Jaime Serra: un muchacho catalán, de

buen trato y una psicología infantil que la guerra no era capaz de borrar.

Estudiaba en Barcelona y vivía alimentándose de sus pasados recuerdos.

Aborrecía la guerra y le repugnaban los arreos militares. Llevaba siempre

prendas de paisano y así pensaba con verdadera ilusión volver a casa con la

misma ropa con que salió. Bajo un puente de la carretera tiene un casco de

acero enmohecido y roto.

Jaime Serra acudía siempre allí a

realizar sobre el casco sus más bajas necesidades. Decía que eso tenía para él algo

de simbólico. Un día me dijo: Creo que volveremos pronto.- ¿Dónde?, pregunté.- A

casa, contestó. Y me explicó enseguida la razón de su risueña confianza.

El Gobierno había dado una nota en la

que establecía sus trece puntos o postulados; y la verdad, que cabía

interpretarlos como base quizás para un acuerdo que pusiera fin a los trágicos

sucesos que desde hacía dos años se venían desarrollando. No había en ellos

casi nada que mortificase una ideología moderada. Cabía pensar que el Gobierno,

vista la inutilidad de sus esfuerzos y convencido de la gran responsabilidad

histórica que sobre el recaía, entraba en una nueva fase conciliadora y

pacificadora para llegar enseguida a un acuerdo que le permitiese a él y sus

escasos amigos retirarse de un modo más honroso de la escena española.

Así, pues, no era extraño que los

soldados entonces creyeran cercana la vuelta a sus hogares, y que Jaime Sierra,

que odiaba la guerra y los arreos militares, me dijese: volveremos pronto. En

la fiebre de nuestro deseo casi sentíamos traspasando los obstáculos y las

distancias los abrazos maternales tirando de nosotros hacia el pacífico,

amoroso rescoldo del hogar. Y cuando los delegados y comisarios (¡Lagarto,

lagarto!) comentaban ante nosotros a su manera la declaración gubernamental,

los amigos, conocedores del caso de Jaime Serra, se acordaban del casco

enmohecido y roto y sentían unos deseos vehementes de colocarlo sobre la vacía

e imbécil mollera del camarada comisario. En un pleno habido solemnemente un

día se acordó dejar este grandioso acto para unirlo a los demás festejos con

que celebraríamos el final de la guerra.

Llevamos ya un mes en la base de

instrucción. Las cosas que al principio tanto nos impresionaban, apenas llaman

ya nuestra atención. Da pena pensar en esto, que no es sino la prueba del

destrozo moral que se va operando en nosotros. Esta es la más trágica

consecuencia de la guerra, herida que para muchos será incurable. La imponente

desenvoltura clásica entre la gente de los cuarteles; los abusos y las acciones

odiosas llevadas a cabo de ordinario sin más justificación que la chulería y el

descaro; el vicio, sin ambages ni delicadezas; el hecho mismo de tener que

vivir y dormir en una iglesia, era al principio algo que punzaba de continuo

nuestra sensibilidad y con lo que no podía menos de rebelarse nuestro espíritu

de hombres. En los cuarteles (en todos los cuarteles siempre, más o menos) todo

se conjura y se une contra esto: el hombre. Y el <<hombre>> resulta

vencido y sin sentido, cuando no queda muerto para siempre. Cuantos casos de

jóvenes sabios, intachables, con esa factura, que pertenecen a la misma

Compañía, que son de una educación esmerada, llenos…

(Tachado con una línea continua) Aquí

está Fernando Robles, Rodrigo Pérez, Juan Alcaraz, Daniel Ortega…

II) Estábamos en C. Real. En las oficinas

militares de reclutas se verificaban las

operaciones de alistamiento y recluta; un día, dos, tres, cinco, ocho, doce

días… Uno de aquellos asistí a una escena que jamás se borrará de mi memoria…;

cosas de la guerras, que a veces entre sus mallas ensangrentadas de tragedia,

arrastra sublimidades líricas, tiernas, humanas, (humanidad en la guerra,

¡paradoja!), angélicas, profundamente conmovedoras…

(Continuará II)

El Ejército Popular era distinto del

ejército enemigo

III. Nuestro Ejército era muy

diferente del Ejército antiguo de

Allí había tenientes de bolsillo,

tenientes de escaparate, pedantes bachilleres que se erguían moralmente

ordenando ¡firmes! a los soldados que con gesto épico silbaban <<

Y no es que el soldado español no sea

valiente y temerario. Y arrojado. E

impetuoso. Y entusiasta. Y sincero ¡Sincero! Pero ellos, entusiastas,

impetuosos, arrojados, temerarios, valientes, debieron pensar: Alerta, Lázaro,

y con gesto épico silbaban <

Un día sorprendí una palabra que se

escapaba de los labios de uno:!Cobardes!. Yo me acordé de Aparisi, cuando

asestaba los ecos de la tribuna repitiendo !Vergüenza para esta tierra que en

otro tiempo debió producir gigantes!

Tomás Malagón (Firma y rúbrica)

Pitigrillí[10].

Escritor italiano, sensual, humorista. Sus escritos son una risa lúgubre. Ve la

vida <como un cadáver vestido de payaso jugando con un lagarto, la más feroz

pantomima… Cinturón de castidad. Mamíferos de lujo. Cocaína.

Diálogo

en el Frente

Hodie, si vocem cuis, audieratis

nolite obturare corda vostra (Proverbios 94-V, .7-8)[11]

Me encontraba una vez hablando con

ciertos amigos de distintos puntos de España, y cayó la conversación, como

acontece, sobre nuestras respectivas regiones. Yo dije que en

Si aquel dulcísimo santo de

[1] Es el encargado de ordenar los

relevos de la guardia y ha venido acompañándonos hasta dejarnos a cada uno en

el puesto que nos corresponde.

[2] Porque la conciencia es áspid que

al corazón atenaza.

[3] Llamando a los muertos polichinelas

hacemos una irreverencia a su memoria; pero de esta forma aquí todo se conjura

para destruirnos. El tiempo que tardan las armas en destrozar nuestros

miembros, lo aprovecha el militarismo rojo para atrofiar nuestras facultades

morales e imponer a nuestro entendimiento las más necias y absurdas ideas.

[4] Como a un niño travieso, cantando

[5] Corro apresuradamente a la oscuridad

a refugiarme contra este doloroso pensamiento que me ha traído un rayo de luna

pálida al proyectar en el suelo mi sombra en la que (se

interrumpe el texto)

[6] Con sabor a grasa y olor a

sardinas.

[7] Que se ha de comer después.

[8] Forma parte de nuestro grupo: el

grupo de quien tanto sospecha el camarada comisario.

[9] Pero prefiere que la guerra dure

diez años; veinte años, si son precisos para evitar que su Zapatones, así llama

Martínez al Comisario, vuelva de