peri biblión

En busca de

Memorias de Tischendorf

Historia memorable de un manuscrito

perdido

de Dr. Ludwig Schneller

Antonio Marco Pérez

(ISCR-CETEP

Murcia)

Este opúsculo titulado Memorias de Tischendorf

trata la historia memorable de un manuscrito

perdido, o si se prefiere la extraña historia del hallazgo de uno de los

más nobles testigos literarios bíblicos, el Codex Sinaiticus. Estas breves memorias no son

autobiográficas, el autor de ellas es el Dr. Ludwig Schneller,

yerno de Konstantin von Tischendorf.

De muchos son conocidas las aventuras

de Indiana Jones, pues Konstantin von Tischendorf es justamente denominado el Indiana Jones de

La obrita, de la que aquí se presenta

su primera traducción española, fue editada varias veces en Alemania en el

período de entreguerras del siglo XX, también conocido como República de

Weimar. Esta traducción, realizada por Úrsula Cramer,

toma como referencia la edición de Wallmann, en la

ciudad de Leipzig, en 1940, de la que se editaron entre 22000 y 24000

ejemplares; es decir, un bestseller de la época. Las Memorias de Tischendorf

narradas por Ludwig Schneller están repletas de

inquietudes juveniles, innumerables viajes y unas notas líricas entrañables en

la correspondencia a Angélica, su esposa y en la materna súplica a Dios. Las

descripciones de la geografía sinaítica muestran el

testimonio de quien como el Dr. Schneller fue también

viajero por aquella inhóspita península del Sinaí.

Tischendorf

publicó 24 ediciones del NT, aunque algunas sólo son reimpresiones. La más

importante es la ed. 8ª, que él llama edición mayor: Editio Octava Critica Maior, Leipzig 1869-1872,

en 2 volúmenes, acompañada de un copioso apparatus criticus, en el que reunió todas las

lecciones variantes, que él o sus predecesores habían encontrado en

manuscritos, en otras versiones y en Santos Padres. Después de editar el

segundo volumen sufrió un ataque de parálisis, que le impidió continuar su

trabajo. Por eso, su discípulo C. R. Gregory publicó un tercer volumen de valiosos

Prolegomena,

en tres partes (1884-1894), más tarde publicado en alemán con adiciones y

correcciones en 3 vols. Leipzig (1900-1909) con el título Textkritik des Neuen Testamentes.

La fama principal de Tischendorf se funda en su infatigable capacidad para

reunir manuscritos neotestamentarios. Según Eberhard Nestle su octava edición

del Nuevo Testamento difiere de la

séptima en 3572 lugares, debido esto al descubrimiento del Codex Sinaiticus. Konstantin

von Tischendorf es gracias a sus descubrimientos y ediciones

de manuscritos bíblicos uno de los investigadores más destacados del texto del Nuevo Testamento, y el crítico textual

más eminente del siglo XIX.

A menudo, vista desde fuera, la vida

de un filólogo puede dar la imagen de aburrida, pero el relato del Dr. Ludwig Schneller nos descubre justamente lo contrario. La vida de Tischendorf fue una vida aventurada y venturosa, todo menos

eso que hoy muchos podrían calificar de lenta o enojosa.

La vida de Konstantin

von Tischendorf discurre a lo largo de los casi tres

primeros cuartos del siglo XIX (de enero de

Los diferentes relatos de la vida de Tischendorf y sus descubrimientos nos introducen en la

historia humana de la investigación del texto del Nuevo Testamento y en la

materia filológica con este mismo nombre: Investigación

y hermenéutica del texto del Nuevo Testamento, o si se prefiere Crítica textual del Nuevo Testamento.

Algo en lo que Tischendorf insistió podía y debía ser

motivo de tratamiento homilético, no sólo materia de

estudio científico universitario.

El descubrimiento del manuscrito

bíblico Sinaítico, tema central de estas memorias,

las peripecias añadidas en su hallazgo y el periplo de transcripción y traslado

a San Petersburgo, además de otros numerosos hallazgos y ediciones del texto neotestamentario, hacen de estas memorias lo que hoy un

joven calificaría como verdadero libro de aventuras. Es aquí donde radica uno

de los principales atractivos de este opúsculo junto al espíritu de la época,

reflejado sin disimulo en las descripciones del autor. Quien quiera que se

atreva a leer estas memorias quedará tocado por la entereza de un carácter, la

entrega confiada en la posibilidad de avanzar sustancialmente en un mejor

conocimiento del texto bíblico y el convencimiento de que todos sus esfuerzos

serían felizmente acogidos por la indiscutible prueba filológica del

descubrimiento de un prístino conjunto textual, un testigo innegable del

asentimiento arcano entre las primeras comunidades creyentes del mensaje

cristiano.

Tischendorf

obtuvo su Habilitación para la docencia en

Uno de los lugares que más le atrajo

fue el monasterio de Santa Catalina del monte Sinaí, situado en la península

del mismo nombre. Casi a punto de finalizar la que había de ser su primera

visita allí, y después de no haber hallado ningún testimonio literario

relevante en la que parecía ser su última visita a la biblioteca del

monasterio, encontró, casualmente, en el cesto de la papelera de la estufa, 43

hojas de pergamino que contenían parte de la versión griega de Septuaginta en caracteres

unciales. Pero,… este es sólo el comienzo de la sugestiva historia del Codex Sinaiticus.

La importancia del Codex Sinaiticus puede constatarse hoy en el

hecho de que es el primer códice bíblico, y cuando no el primero sí uno de los

primeros junto con el Codex Vaticanus,

que reúne el conjunto de los textos considerados en el siglo IV canónicos.

Contiene íntegro el texto del Nuevo

Testamento y con algunas lagunas el Antiguo

Testamento, además de los escritos –hoy no considerados canónicos- Epístola de Bernabé y El Pastor de Hermas. Según Tischendorf en su redacción participaron cuatro copistas, a

los que él designó con las letras A, B, C y D. Fue corregido varias veces. El

códice presenta los cánones eusebianos y muy

probablemente fue escrito en Alejandría, como el Codex Vaticanus, con el que presenta grandes

afinidades. El texto se presenta en cuatro columnas por página del códice,

menos en los libros poéticos donde se dispone en dos columnas. Las medidas de

cada página son aproximadamente de 43 por

En la actualidad ha sido posible su

digitalización y libre consulta (http://www.codex-sinaiticus.net)

gracias al Proyecto Codex

Sinaiticus (Codex Sinaiticus

Project), coordinado por las cuatro instituciones que hoy

poseen parte del mismo:

Por vicisitudes de la historia el Codex Sinaiticus se

encuentra hoy repartido en cuatro partes desiguales: 347 hojas en

Por último, deseo agradecer a

Y espero, querido lector, que esta

traducción de las Memorias de Konstantin von Tischendorf

con todos sus viajes y aventuras te lleven tan lejos como a él y como a mí.

Memorias de Tischendorf

Tischendorf-Erinnerungen

Dedicado

A los hijos de Konstantin von Tischendorf

A

la todavía superviviente

Sra. Consejera Dra. Elisabeth Behrend nacida von

Tischendorf,

Y a la memoria de

los fallecidos

Sra. Katharina Schneller nacida von Tischendorf fallecida

en Colonia,

Sra. Alexandra Rafaela Meyer von Bremen nacida von

Tischendorf fallecida en Leipzig,

Cónsul General Dr. Paul von Tischendorf, fallecido en

Hannover,

Presidente

del Senado en el Tribunal Constitucional Dr. Hans von Tischendorf

fallecido en Leipzig,

Sra. Eleonore Baumann nacida von Tischendorf, fallecida

en Zürich,

Dr. en medicina Immanuel von Tischendorf, fallecido en

Frankfurt am Main,

Angelika von Tischendorf, fallecida en Leipzig

Memorias de Tischendorf

Historia memorable de un manuscrito

perdido

de Dr. Ludwig Schneller

Traducción al

español de Úrsula Cramer

Dedicatoria

Índice

Prólogo

Juventud y elección de profesión

Primeros éxitos

Éxitos crecientes

El primer viaje al Sinaí

La primera estancia en el monasterio Santa

Catalina

El segundo viaje al Sinaí

El tercer viaje al Sinaí

Las demás suertes del Codex Sinaiticus

La publicación del manuscrito Sinaítico

Final

En

realidad, la responsable de este pequeño libro es la señora del párroco Bickel en Mönchsroth. Ella es la

viuda del memorable pintor que mis lectores conocen ya de mi libro Algún que otro párroco.

Hace

ya algunos años, me escribió: “Desde hace

mucho tiempo quiero pedirle una cosa. ¿Qué le parece si Usted erigiese un

monumento en honor a su suegro Konstantin von Tischendorf en forma de un librito sobre el hallazgo del Codex Sinaiticus? Cada vez que

oigo mencionar el nombre de Tischendorf me pongo en

un estado de ánimo de veneración solemne como ante algo grande, magnífico. Esto

me pasa desde pequeña. Mi padre me contó tanto –también él con profunda

admiración- sobre la inolvidable labor que cumplió Tischendorf

para la ciencia. El Nuevo Testamento de Tischendorf

estaba siempre en su escritorio junto a

Aunque es verdad que ya se pudo leer

algo en su libro tan ricamente ilustrado con imágenes del Sinaí “A través del

desierto del Sinaí”, pero allí se menciona el tema sólo de paso. Se debería ofrecer

al pueblo alemán, y no sólo a los eruditos, un librito sobre ello aparte. Al

pueblo alemán, en cuanto piensa y ama la historia, pero también a los jóvenes

universitarios, especialmente a los teólogos. Usted dirá que los teólogos

jóvenes ya conocen todo aquello. Pero, según mis observaciones no es este el

caso.

Me

acuerdo, como si fuera hoy, cómo Usted nos contó, ya en el año 1911 en el

segundo domingo de Adviento, al Señor Consejero Consistorial Dr. Kahl, a mi esposo y a mí, aquí en nuestra parroquia rural

en Mönchsroth, en qué circunstancias el gran sabio

encontró el famoso Codex y cómo fue coronado el trabajo

de toda su vida. Con qué expectación le escuchamos sin respirar. Fue uno de los

momentos más grandes en la vida de mi esposo poder escuchar todo ello en un

relato tan vivo de Usted, el yerno del descubridor. Todos nosotros estábamos

cautivados y emocionados. Desde entonces, yo he relatado esta historia a

jóvenes teólogos intentando usar sus mismas palabras. Antes de empezar, ha

habido preguntas desconcertantes: “¿Codex? ¿Sinaí? ¿Tischendorf? ¡Ah! ¡A ver si me acuerdo!”. Entonces yo les he

narrado los acontecimientos, al igual que Usted nos los describió a nosotros,

los jóvenes solían comentar encantados: “¡Si se pudiesen saber más detalles de

todo aquello!"

Desde

entonces, llevo conmigo la idea de pedírselo, pero no tenía el valor para ello.

Aunque, como ha sucedido otra vez lo mismo, me dirijo a Usted con esta súplica:

¡Escriba Usted el libro sobre Tischendorf y el Codex! Miles de personas le agradecerían esas horas

felices. Apetece tanto poder escuchar: ¿Cómo se planteó la tarea por primera

vez? ¿Cómo se le ocurrió la idea de emprender un viaje tan arriesgado para los

tiempos que corrían? Y, por cierto ¿cómo fue que el valioso manuscrito se

encontraba en este rincón apartado en medio del desierto solitario? Nuestra

generación actual ha olvidado el asunto. Siéntase Usted llamado para hacer

resurgir esta historia, casi de fábula, que a la mayoría de la gente le es

completamente desconocida o le suena sólo de lejos, y esté seguro de que va a

hacer algo bueno.”

Esta

fue la amable sugerencia de la esposa del párroco bávaro. Aquella me animó

bastante, pero, por un lado, estaba tan ocupado en otras tareas y, por otro

lado, yo estaba convencido que la historia del hallazgo del Codex Sinaiticus era bastante conocida. A esta

idea se opuso vivamente la estimada amiga en otra carta posterior. Vivencias

propias confirmaron su opinión. Y así fue que la semilla, que me había lanzado

en el corazón, empezó a germinar y a crecer. El presente libro es el fruto

maduro. Deseo que sea acogido con amabilidad por todos aquellos que tengan

interés en la historia tan larga y variada que nuestro querido Nuevo Testamento tiene también en su

forma física.

Dr. Ludwig Schneller

JUVENTUD Y ELECCIÓN

PROFESIONAL

La

familia Tischendorf está asentada desde hace cientos

de años en Sajonia. Según una antigua tradición familiar, un antiguo predecesor

intervino en la historia de la familia del Príncipe de Sajonia. En el año 1450

tuvo lugar el conocido secuestro de los príncipes sajones Ernesto y Alberto,

que más tarde encabezaron las líneas Ernestina y Albertina. El príncipe electo

sajón Federico el Apacible, fallecido el año 1450, había irritado a su mayordomo,

el siempre valiente caballero Kunz von Kaufungen. Como venganza, éste decidió secuestrar a los dos

Príncipes. En una oscura noche penetró en el palacio de Altenburg,

dejó que su cómplice secuestrara al príncipe Ernesto, mientras él mismo con el

príncipe Alberto intentó escapar por caminos solitarios de bosque junto a la

frontera de Bohemia. A media milla apenas de la frontera con Bohemia, se detuvo

para alimentar al niño hambriento. Entró allí un carbonero, a quien el príncipe

Alberto se dio a conocer. Conforme el valiente carbonero oyó esto atacó a los

raptores con su tizón. Su esposa llamó a todos los carboneros del cercano horno

y, con la unión de sus fuerzas, lograron vencer al caballero. Los príncipes

fueron devueltos a su entristecido padre y el caballero decapitado. El

carbonero, a quien en primer lugar se debía la liberación, es el patriarca de

la familia Tischendorf. Cuando posteriormente

Constantino Tischendorf recibió el título nobiliario

hereditario, consiguió que fuera visible el carbonero con su tizón, mientras en

la parte inferior, por sus méritos en Sagrada Escritura, se representa una

Biblia con el Alfa y

Era

entonces la época en que también algunos de los más famosos teólogos de

Alemania, con la intención de servir a la verdad histórica, hicieron grandes

esfuerzos para comprobar, con todos los medios más científicos a su alcance, la

inautenticidad de los escritos neotestamentarios y

así extinguir, por así decirlo, la vida del Nuevo

Testamento. Tan solo cuatro cartas del apóstol Pablo se consideraban

auténticas, todo lo demás era explicado como una obra de siglos posteriores.

Sobre todo los Cuatro Evangelios fueron desestimados por completo por estos

eruditos y el que menos clemencia encontró fue el Evangelio de Juan. Ciertamente, hubo en universidades alemanas

poderosos defensores que se opusieron decididamente a estas sospechas

perturbadoras. Pero de ellos se mofaron como no-científicos y anticuados

aquellos otros que se mostraron como los únicos poseedores de la ciencia. Los

creyentes cristianos convencidos aquí y allá no se dejaron importunar por estos

supuestos resultados de la ciencia. Pero sí se apoderó de amplios círculos una

gran inseguridad. Pues los Evangelios, que eran presentados por todo el mundo

como leyendas tardías increíbles, sí que eran la única fuente para el

conocimiento de la vida de Jesús. Si estos eran falsos, ¿dónde sería posible

encontrar todavía la certeza de la fe? ¿Dónde quedaba la autoridad del Hijo de

Dios, en el que descansa, pues, todo el Cristianismo? Los fundamentos más

importantes de la fe cristiana parecían empezar a tambalearse.

De

hecho, los defensores famosos de aquella teoría sacaban las conclusiones más hirientes

acerca de la no autenticidad de los Evangelios.

David Friedrich Strauss escribió su Vida de Jesús, declarando toda la

historia de Jesús como un tejido de leyendas sin fundamento. Su libro, que

alcanzó una amplia difusión, fue recibido con júbilo por los opositores a la fe

cristiana. Con esto, estaban convencidos de que

Hoy,

la investigación científica tiene otros fundamentos muy distintos. Aquella

campaña contra el Nuevo Testamento

sólo tuvo el éxito de iluminar, todavía de manera más irrefutable, la autenticidad

de los escritos evangélicos. Durante más de sesenta años, los críticos más

prestigiosos atacaron, con las armas más agudas de la ciencia, el Nuevo Testamento como nunca jamás se las

había empleado contra otro libro en el mundo. ¿Y cuál fue el resultado? Hoy,

los críticos más atrevidos e instruidos se ven obligados a reconocer que todo

el Nuevo Testamento –salvo algunas

excepciones carentes de importancia– es indudablemente auténtico y apostólico.

Incluso

el reconocido representante de

No niego las dificultades que existen

aquí, especialmente en cuanto a

Sí.

Así está la situación hoy en día. Pero, entonces la batalla iba terriblemente

en serio e incontables personas de

A

su novia le escribe de ello: “Finalmente

he llegado a la víspera de la terminación del Nuevo Testamento. El destino de

este trabajo se lo encomiendo al Señor. Es cierto que ya he pasado por

Así

comprendió ya, a una edad temprana, su misión, permaneció fiel a ella durante

toda su vida y le fue fiel hasta su muerte. Si se contempla lo que consiguió en

treinta y cuatro años de trabajo incansable, entonces no se puede negar la

impresión: Fue llamado a ello por Dios.

PRIMEROS LOGROS

Para

entender la tarea de la vida de Tischendorf, el

lector tiene que saber algo sobre la historia temprana del texto del Nuevo Testamento. Al principio, las

comunidades cristianas, por supuesto, no tenían ningún texto del Nuevo Testamento. Como Sagrada Escritura

en las reuniones y celebraciones religiosas eran leídos solo fragmentos del Antiguo Testamento, de los profetas y de

los salmos. Al principio, el testimonio de Jesús, fue la base fundamental de la

fe cristiana, y fue proclamado por lo pronto de forma oral. Pues, estas

comunidades tenían presentes todavía a testigos vivos de los hechos y dichos de Jesús a los Apóstoles y colaboradores apostólicos. También

hubo una tradición oral de lo que testificaban los Apóstoles de Jesús, que se

recitaba a menudo en las comunidades. De esta tradición oral, que se basaba en las

vivencias propias de los Apóstoles, parecen haber surgido de alguna forma los tres

primeros Evangelios, los cuales

coinciden tan obviamente, a menudo literalmente: el de Mateo basándose en su

colección de los dichos del Señor, los

otros dos, Marcos y Lucas, de varones no apóstoles, pero escribiendo bajo la

supervisión o con las indicaciones de los Apóstoles. El Cuarto Evangelio, que

toma su orientación particular, parece haber sido redactado por el muy anciano

apóstol Juan, aparentemente en los años noventa del primer siglo. Más tarde, (a

estos escritos) se sumaron las Cartas apostólicas,

siendo ellos, sin duda alguna, los elementos más antiguos del Nuevo Testamento. Al principio fueron

guardados como valiosos tesoros en las comunidades a las que fueron dirigidas y

allí fueron leídas repetidamente. Tras varias décadas, sobre todo desde la

muerte de los apóstoles, también otras comunidades consiguieron copias de estas

cartas para leerlas en sus celebraciones comunitarias.

No

tenemos noticia de quien reunió por primera vez todos estos escritos como un

conjunto, como el Nuevo Testamento.

Pero sí se encuentran testimonios ya en los primeros escritores cristianos de

los que se deduce, claramente, la existencia de tales colecciones, gozando en

las comunidades de aprobación general, aunque las colecciones de las diferentes

comunidades no coincidiesen del todo en su composición. Así, el obispo Clemente

de Roma, ya en el año 95, da por supuesto que sus lectores conocían las cartas

a los Corintios, a los Romanos y a los Hebreos. El obispo Ignacio de Antioquía, fallecido alrededor del

año 115, cita en una de sus cartas, que todavía se conserva, fragmentos de las

cartas a los Corintios y a los Gálatas, como también del evangelio de

Mateo y remite a sus lectores a las cartas del apóstol Pablo. Policarpo de

Esmirna, fallecido el año 155, se refiere a las cartas de Pablo y refiere

fragmentos de los Evangelios de Mateo y Lucas. También Justino el Mártir, que había

viajado mucho, fallecido alrededor del año 165, se refiere en sus escritos no

sólo a los cuatro Evangelios, sino también al Apocalipsis de Juan. De todo ello, como también de otros

testimonios que paso aquí por alto, resulta claramente que ya alrededor del

final del primer siglo los escritos de los Apóstoles se deben haber encontrado

en manos de las comunidades.

Especialmente

tengo que mencionar el famoso Fragmento

de Muratori, historiador y bibliotecario en

Milán, fallecido en 1750. Él publicó el fragmento de un manuscrito de la segunda

mitad del siglo segundo. Fue el primer intento conocido para elaborar una

colección definitiva de los escritos que se aceptaban por lo general como parte

integrante del Nuevo Testamento.

Según él, el Nuevo Testamento

consistía en 4 Evangelios, 13 Cartas del apóstol Pablo,

Ireneo,

fallecido en el año 202, asimismo menciona al Pastor de Hermas como parte del Nuevo

Testamento, y Tertuliano, fallecido unos veinte años después, hace

referencia a

Incluso en el siglo IV, la colección de los

escritos del Nuevo Testamento no se

había terminado por completo. Puesto que Eusebio (de Cesarea),

el célebre “Padre de

Por

primera vez entonces, en el año 367, el conocido gran Padre de

Esta

Sagrada Escritura fue difundida a partir de entonces por un número creciente de

copias. Tal como ahora existen imprentas para este fin, entonces hubo grandes y

famosas escuelas escriturísticas, en las cuales se

reprodujeron copias de las más variopintas obras por los admirables calígrafos.

Todavía hoy, nuestras bibliotecas están en posesión de aproximadamente 3000

manuscritos del Nuevo Testamento,

procedentes de los once siglos anteriores a la invención de la imprenta. Antes,

los manuscritos griegos se imprimieron sin grandes controles, según el antojo

de cada editor. Sólo desde los trabajos del famoso teólogo de Württemberg Dr. Albrecht Bengel se procedió con más esmero. En este campo el trabajo

de Tischendorf iba a abrir nuevos caminos. Ya sus

predecesores habían obedecido la regla básica, que, por supuesto, un manuscrito

era tanto más valioso y competente cuanto más cerca estuviera de la fuente, es

decir, del primer escrito apostólico. Su último decisivo predecesor en este

campo, el erudito berlinés Lachmann, había intentado

reproducir el Texto del Nuevo Testamento

según los manuscritos más antiguos, tal como había sido usado en

- El Manuscrito de Alejandría en el Museo Británico de Londres, el

así llamado Códice A, que abarca

salvo algunas lagunas el Antiguo y Nuevo

Testamento enteros, y fue publicado poco antes de los tiempos de Tischendorf, gracias a la labor y el dinero ingleses

con un coste de 600.000 Marcos. Este Códice A no fue redactado antes del

año 450.

- El Manuscrito Vaticano, el Códice

B, ya se había encontrado hacía tiempo. Pero se sabía poco de él, ya

que el Papa no permitió hacer accesible su valioso contenido a la ciencia

a través de su publicación. Este Códice B contiene muchas lagunas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Procede del siglo IV.

- El Palimpsesto de París (pergamino escrito dos veces), o Códice C. Como el lector

probablemente no conocerá el término palimpsesto, tengo que explicarlo. Un

palimpsesto es un manuscrito sobre pergamino, en el que anteriormente se

había escrito algo. Como el pergamino era caro y las personas no tenían

conciencia del valor del manuscrito, el mismo pergamino fue usado una

segunda vez para escribir. Para tal fin, naturalmente hubo que quitar o

borrar, lo mejor posible, la escritura anterior lavándolo con sustancias

corrosivas. Con la siguiente imagen, el lector se puede hacer una idea

clara del aspecto de un palimpsesto en lengua griega.[1]

Tal palimpsesto, y,

en concreto, siendo un manuscrito neo-testamentario, se encontraba en

4. Por último, hubo

un Manuscrito de Clermont, ahora

custodiado en

La primera tarea a la que se lanzó Tischendorf tras haber comparado todos los manuscritos

hasta entonces conocidos, fue una revisión crítica de todo el Nuevo Testamento. Desde diversos

círculos de profesores en Leipzig se mofaron e incluso le atacaron por su

atrevimiento, al emprender una tarea tan inmensa a una edad tan joven. Le

comenta, en carta, a su novia:

“Leipzig, Octubre de 1.840: Por fin he

llegado a la víspera de la terminación del Nuevo Testamento. Una carga inmensa

pesaba sobre mí, y a mí mismo me va a parecer increíble que pueda terminar en

menos de un año un libro, que me va a acarrear azote y bendición, ultraje y

fama. Su destino se lo encomiendo a Dios. Que la envidia, melindres y

mezquindad sospechen de mí, pero yo sé que he luchado seria y consagradamente

con toda, si bien débil, fuerza. Sin embargo, también tengo amigos importantes

e influyentes. Mi querido obispo Dräseke me ha

escrito de manera tan cordial. Acoge mi Novum Testamentum Graece como “la

piedra fundamental de mi inmortalidad literaria” y quiere entregar un ejemplar

del libro al Rey de Prusia en el homenaje. También me quiere recibir el

Ministro prusiano Eichhorn con este motivo. Aunque

sospechen de mí, como si buscase otro propósito que el uno celestialmente

iluminado, tú no te lo creas”.

Terminada

la publicación de esta primera obra, predecesora de tantos otros y más grandes proyectos,

se dedicó inmediatamente a otra tarea. El Códice

D o Claromontanus

en Paris y el Palimpsesto de París, Códice C, no le dejaban tranquilo. Aunque

los representantes más notables de la ciencia hubiesen declarado que el

desciframiento de este último era una cosa imposible. Sin embargo él se quería

cerciorar. Otra vez, se alzaron voces prestigiosas en su contra y en contra de

su empresa. Pero él escribía a su novia:

“Ahora he pasado un año de esfuerzo tremendo,

de preocupaciones, de dolores, pero también de horas de exaltación. En cuanto a

mis asuntos de viaje, he hecho una experiencia triste tras otra. Resulta que no

puedo realizar la labor en París sin una beca de nuestro Ministerio de cultura.

Esto lo intentan boicotear algunos. Pero no me rindo. El Padre en el cielo,

esto lo creo lleno de alegría cristiana, me ama, porque me hostiga. ¿Cuál es,

en el fondo, toda la culpa por la que sufro? Que dejo el camino cómodo de los

estudios, que me permitirían lo más exquisito y caigo en lo extraordinario.

Pero, por Dios, yo lo siento en lo más profundo de mi alma, no me llena un

deseo vanidoso y soberbio, sino un afán entusiasmado, noble, al que no puedo

oponer resistencia.

“Ahora

en octubre viajaré a París al haberme concedido el Ministerio de Cultura una

beca de viaje y haberme prometido mi querido hermano una suma similar. Tengo

intención de ocuparme lo máximo posible empleando todos mis talentos. Después vendrán

otras metas. ¡La más lejana es Roma! Estoy preparado para todo y me lanzo como

valiente, pero precavido, nadador al remolino.”

Así

dirigía con confianza su mirada hacia París, para lanzarse a una tarea, que

hasta ese momento nadie había podido resolver. Con ello entraba en un trayecto

que le iba a llevar a partir de entonces de éxito en éxito.

ÉXITOS CRECIENTES

A

los veintisiete años, en otoño de 1840, Tischendorf

viajó a París. Allí, en

Decididamente

se puso manos a la obra. Al principio, también a él, le pareció casi un

despropósito resolver dicha tarea. Pero, gracias a su inquebrantable fuerza de

voluntad y a sus ojos de halcón, no se dejó desanimar. Fue una labor

gigantesca. Día tras día, estuvo sentado en la biblioteca delante del

antiquísimo códice e investigaba las letras pálidas y decoloradas, que

débilmente se traslucían bajo los bastos trazos

sirios escritos sobre ellas. Letra por letra fue examinada, todas las

posibilidades ponderadas hasta llegar a la certera. Y así prosiguió, letra por

letra, línea por línea, folio por folio, durante dos largos años.

Los

conservadores de

En

el mundo de los eruditos, estos éxitos hicieron furor. Todo el mundo ensalzaba

a la nueva estrella en el campo de la paleografía (el conocimiento de los

escritos antiguos) y en toda Europa se pronunciaba el nombre de Tischendorf con admiración y reverencia. Ahora sí se le

abrían de buena gana todas las bibliotecas en las que quisiese investigar

antiguos manuscritos bíblicos. Viajó a Londres y Holanda, donde no sólo hizo

valiosos descubrimientos sino también amplió sus conocimientos y aptitudes en

la valoración de los manuscritos más antiguos. Seguidamente, viajó a Suiza y a

Italia e investigó en las bibliotecas de Venecia, Milán, Turín, Módena,

Florencia y Nápoles. Por supuesto, también viajó a Roma, donde descansaba entonces

en el palacio papal el manuscrito más famoso del Nuevo Testamento, el Codex Vaticanus, del que se había privado hasta la fecha a la

investigación. Para abrirle las puertas del Papa, el príncipe sajón Johann, más

adelante Rey, e incluso el Arzobispo de París y el embajador francés en Dresde,

le habían dado cartas de recomendación muy afectuosas. El Papa Gregorio XVI,

que de todas formas ya había oído hablar de los logros del joven erudito, le

recibió amablemente y parecía bastante inclinado a dejarle el famoso códice

para que pudiese editar su texto impreso. Pero en Roma, como bien se sabe, el Papa

no siempre puede hacer lo que quiere. El guardián del tesoro, el Cardenal Mai, también él tenía la intención de editar el Codex y, sabiendo boicotear la intención del Papa, no quiso

dejarle a otro tal gloria. Tischendorf obtuvo sólo el

permiso de examinar el venerado códice durante seis horas y esto, por supuesto,

no le sirvió para nada. Pero lo que no consiguió en aquel momento, más tarde lo

lograría. En el año 1867 también publicó este manuscrito bajo el título Novum Testamentum Vaticanum.

En

los años siguientes, una publicación importante sucedió a otra. El fruto entero

de sus trabajos y descubrimientos, tan importantes para

EL PRIMER VIAJE AL

SINAI 1844

La

pasión de su vida se adueñó del joven erudito de Leipzig de tal forma que no le

abandonó jamás. Quiso hacer todo lo necesario para recomponer el texto original

del Nuevo Testamento en beneficio de

toda

Y

esto era completamente natural. Pues, ¿de dónde proceden todos estos

antiquísimos manuscritos, el Codex Ephraemi de París, el Vaticanus, el Claromontanus y todos los demás

documentos que las bibliotecas europeas protegían como sus más grandes joyas?

Por supuesto de Oriente, donde por primera vez se cultivó la ciencia – y

especialmente la cristiana. Tantas veces, sentado delante de tales manuscritos

antiquísimos, sus pensamientos vagaban hacia aquellos lejanos países, donde

fueron escritos los documentos por una mano ya, desde hace mucho tiempo, corrompida. ¿No habría allí en sedes episcopales

antiguas, en bibliotecas, en monasterios y rincones ocultos más de estos tesoros,

corriendo peligro de estropearse en las manos de monjes ignorantes? ¿No podrían

ser salvados todavía? ¿No estaba obligado a intentarlo mientras estaba a

tiempo? Estos pensamientos se apoderaron cada vez más de él, hasta no poder

resistirse más. Decidió viajar a Oriente como un comerciante en busca de perlas

preciosas[2].

En

diciembre de 1843 escribió a su novia sobre sus proyectos: “El Ministerio de Cultura me ha dado las

mejores facilidades para viajar a Oriente. Esta noticia la he recibido con

lágrimas de felicidad. Tuve la sensación de acudir a una gran santa fiesta

cristiana. ¡Cómo me bendice el Señor! Jerusalén ilumina mi futuro. ¡El fruto

dorado de este viaje está colgando encima de un precipicio! Pero precisamente

esto es lo que me hace tan feliz: ser el elegido de librar la batalla, consiguiendo

con el laurel eterno la bendición para

Un viaje así no se podía hacer tan fácil y

comparablemente barato como hoy en día. Era una gran empresa que llamaba mucho

la atención.

Yébel Mará

Requería

gran valor de parte del profesor universitario de 29 años y sin experiencia en

Oriente. Pero ni las dificultades más grandes le impidieron obedecer su voz

interior.

En

abril de 1844 inició en Livorno, en Italia, su primer viaje a Egipto. También

aquí había unos cuantos antiguos monasterios del áureo tiempo monástico que

podría haber visitado. Pero todos habían sido saqueados en el asalto de las

salvajes hordas de Mahoma. Por esto el Sinaí le atrajo como un poderoso imán,

más que todo lo demás.

¿Pero

qué era tan irresistible allí? Lo que más le atrajo fue el monasterio de más de

mil trescientos años de antigüedad al pie del Sinaí. En comparación con todos

los demás monasterios de Oriente tenía la ventaja de no haber sido nunca

destruido, ni siquiera durante la marcha triunfal de los conquistadores

musulmanes. Encima del tejado del monasterio se encuentra una pequeña mezquita,

un lugar de oración musulmán. Se cuenta que los astutos monjes construyeron a

toda prisa esta mezquita mientras los guerreros del falso profeta se acercaban.

De esta forma salvaron el monasterio de ser saqueado y destruido, puesto que

según las instrucciones de Mahoma está prohibido destruir una mezquita. Así fue

que el monasterio fundado en el año 530 por el emperador Justiniano al pie del

monte sagrado se mantuvo intacto durante mas de mil años. Además, en medio del

desierto, rodeado de la soledad más grande, el monasterio llevaba una vida tan

tranquila, oculta al mundo, que sólo muy pocas veces se perdían por allí tropas

enemigas. Estos fueron los hechos importantes en los que Tischendorf

basaba su esperanza de encontrar aquí valiosos manuscritos antiguos del Nuevo Testamento.

Tischendorf observó admirado, como cualquiera que pisa por

primera vez el maravilloso país de las pirámides, el mundo extraño en el que se

vio cuando atracó en Alejandría. Pero el Nilo no lo retuvo mucho tiempo. El

Sinaí, el Sinaí, el viejo monte de Dios con sus despeñaderos elevados hacia el

cielo estaba, día y noche, ante su alma. De aquí que ya en mayo se puso en

camino para atravesar el desierto.

Aquel

era un viaje como nunca había hecho el profesor de Leipzig. Allí no había

trenes, ni carreteras, ni coches. A lomos de un camello fue, en doce días, del

Cairo hasta el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. Como intérprete le

acompañaba un dragomán. La pequeña caravana contaba también con tres beduinos y

cuatro camellos. Se partía mucho antes del amanecer, desde las 10 hasta las 5

se descansaba en una tienda montada a causa del gran calor, para seguir

viajando de las 5 hasta las 11 de la noche. El viajero se solía acostar a

medianoche, naturalmente reventado de la cabalgada a la que no estaba

acostumbrado. Por la noche no se montaba la tienda, puesto que hacía calor en

el desierto y no había que protegerse como de día con una lona del calor del

sol. Su campamento estaba rodeado por sus maletas, el rifle de doble cañón

cargado a su lado y uno de los beduinos montaba siempre guardia. Encima de él

brillaba con un esplendor nunca visto el cielo estrellado de Oriente y en la

lejanía mugían los camellos pastando.

Ya

desde el primer día, el jinete occidental sufría un calor casi inaguantable,

puesto que allí el mes de mayo es el más caluroso del año. Continuamente estuvo

sudando como en una sauna. A esto se añadía que, a consecuencia de un golpe de

viento, venido desde el Mar Rojo, se le perdió su sombrero de paja, esta protección

era imprescindible ante los rayos ardientes del sol. Los tres beduinos

procuraron alcanzarlo, pero a los tres cuartos de hora volvieron sin éxito.

Pero, sin sombrero no había manera de continuar el viaje. Así que se volvió y

se siguió buscando durante toda la noche hasta que volvieron la mañana

siguiente, hacia las 8, con el sombrero perdido.

Por

supuesto, hubo que llevar encima todo lo imprescindible para una travesía de

doce días de desierto, donde no se puede comprar nada, como la vajilla, los

utensilios de cocina, sal, especias, cerillas, las necesidades más elementales,

en las que no se piensa en otro tipo de viaje y, sobre todo, el agua, que

llevaba uno de los camellos en grandes garrafas de barro. Como en aquel

entonces el Canal de Suez todavía no se había excavado, los camellos caminaban

con sus jinetes por el Mar Rojo, aproximadamente en el mismo lugar donde

antiguamente los israelitas pasaron a pie enjuto. El primer campamento nocturno

en Asia se hizo en las fuentes de Moisés, Uyun Musa, debajo de palmeras y en una fuente fresca, allí donde

también Moisés y los hijos de Israel habrían pasado su primer campamento

nocturno en libertad.

Después

se pasó por un trayecto indescriptiblemente monótono y secano, en el que

entonces los israelitas caminantes desesperaron y desearon antes morir de sed

que proseguir. En Ayn

Hawara se

saludaba al viejo Mará, con su agua

amarga, en Wadi

Garandel al dulce Elim de la migración israelita

con sus palmeras y fuentes. El día siguiente apareció ante sus ojos, por

primera vez, el mundo montañoso de la cordillera del Sinaí. A través de un

desfiladero profundísimo flanqueado en ambos lados por paredes rocosas desnudas

pasó el viajero, otra vez, al Mar Rojo donde Tischendorf

pernoctó, como Moisés hace 3000 años con su pueblo emigrante, otra vez bajo las

paredes rocosas de Ras Abu Zanima, cerca del agitado mar. En tiempos de los

faraones existió aquí un frecuentado puerto comercial, hoy solitario como la

muerte.

Desde

aquí el camino pasaba por senderos desiertos entre paredes montañosas

majestuosas y blancas como la cal a través de la llanura Marha (Yébel Mará)

y adentrándose, más y más, en las montañas y los valles de la fantástica

cordillera del Sinaí.

No

es este el lugar de describir con detalle las maravillas paisajísticas de este

camino. Esto lo hice ya en mi libro A

través del desierto hacia el Sinaí. Por ello voy a tratar sólo brevemente los

puntos y trayectos más destacables.

Oasis de Wadi Faraan.

Habiendo

atravesado la llanura Marha,

el camino seguía por el puerto de montaña salvaje Naqb al-Budra y por el Wadi Shalál al interior de la cordillera.

Desde aquí, las formaciones más antiguas de la corteza de la tierra miraban

desde todas partes al viajero: gneis, granito, mica, sienita, pórfido. Nunca,

antes de haber pasado por aquí yo mismo, habría imaginado que existen sierras

rocosas de tal colorida belleza sin la más mínima vegetación. Los gigantes

montañosos brillan con los colores más vivos: rojo, verde, amarillo, blanco,

negro, marrón chocolate. Cada vez más imponente se irguió en la lejanía la cima

más orgullosa de la cordillera del Sinaí: el Sirbál. Cimas escarpadas y abruptísimas se enlazan formando largas cadenas. Así pasó Tischendorf a lomos del camello por el puerto peligroso de Naqb al-Budra,

con sus cuestas en forma de escalera, por el tremendo desfiladero encerrado por

las paredes de pórfido de Wadi Marara con las antigua minas de turquesa de los faraones,

a través del valle famoso Wadi Mukattab con sus inscripciones misteriosas en las

paredes, por el oasis maravilloso de Wadi Faraan, por el que guerrearon los amalecitas y los israelitas

bajo Josué y dónde todavía hoy se encuentra el maná debajo de los árboles.

Paisajísticamente es una de las formaciones más grandiosas que se puede

encontrar en los cinco continentes. También Tischendorf

pasó por este mundo de ensueño con ojos llenos de admiración hasta que divisó

en el horizonte, al cabo de doce días, la meta de sus añoranzas, el monasterio

de Santa Catalina.

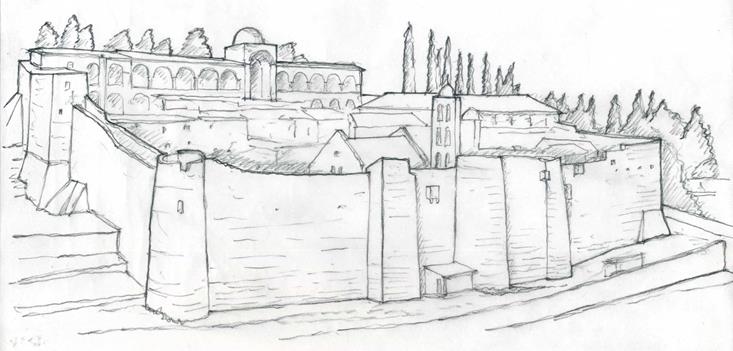

Vista general

exterior del Monasterio de Santa Catalina del monte Sinaí.

Vista exterior del

Monasterio de Santa Catalina

Saliendo de un desfiladero angosto vio un

valle encima del cual se levantaba hacia el azul sin nubes del cielo aquella

montaña de granito, en la que judíos, cristianos y musulmanes veneran el lugar

de la legislación en el Sinaí. Pronto se encontró en la ancha llanura Ráha, que limita

al norte con la desnuda roca del Sinaí en su forma más abrupta. A su derecha aparecían

en el fondo del desierto de arena algunos lugares verdes, una vista asombrosa

en el desierto seco. Estos eran los dos jardines del monasterio de Santa

Catalina. Detrás se podía ver, en un desfiladero estrecho, el monasterio que

parecía una fortaleza. Tischendorf sintió los fuertes

latidos de su corazón al ver, por fin, el lugar con el que había soñado

últimamente día y noche. Se metió prisa a los camellos y a las 10 la caravana

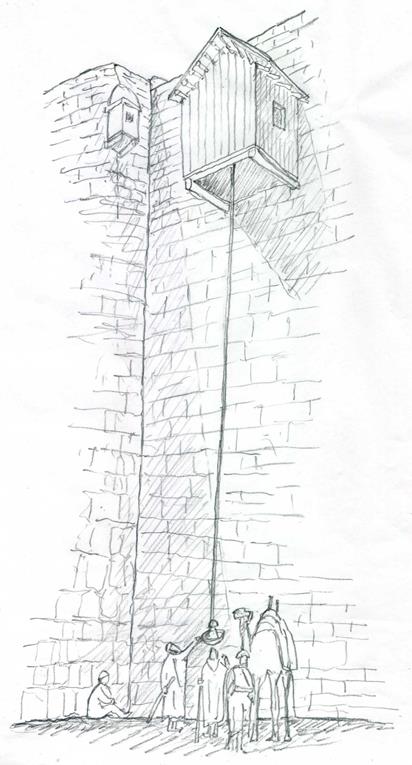

paraba delante de los muros de piedra del monasterio del Sinaí. Después de

llamar repetidas veces se abrió la puerta del monasterio parecida a una ventana

a una altura de diez metros. Una cesta fue bajada, colgada de una cuerda, y

subida otra vez con la carta de recomendación de la filial del monasterio en el

Cairo. El escrito fue examinado y considerado en regla. Después, como entonces

todavía no había ninguna puerta a la altura del suelo, se bajó otra vez la

gruesa cuerda, pero esta vez con una viga. Los invitados se sentaron encima y

fueron izados. Así se procedía estrictamente entonces para proteger el

monasterio de asaltos.

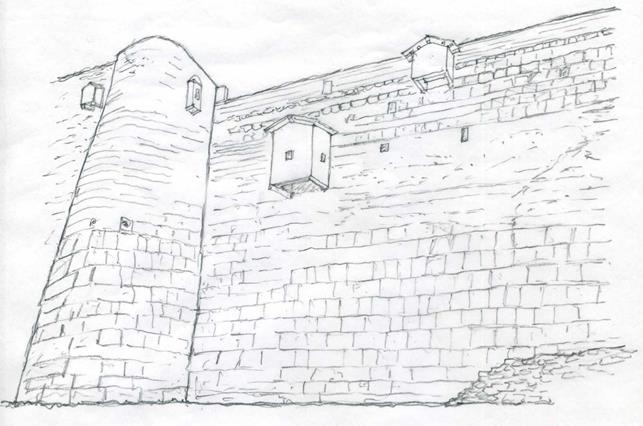

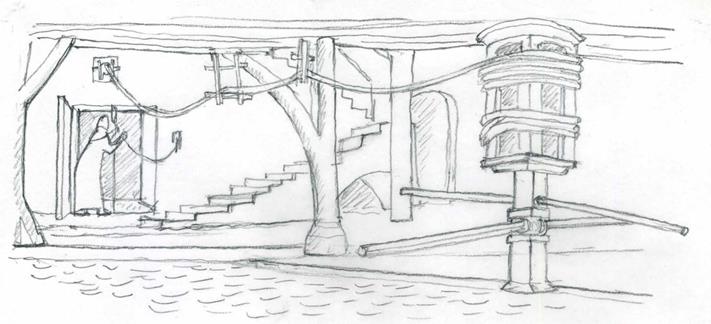

Detalle exterior de

la muralla del Monasterio de Santa Catalina con la antigua entrada elevada en

el muro.

Imágenes de la

entrada al Monasterio con el torno elevador.

PRIMERA

ESTANCIA

EN

EL MONASTERIO DE SANTA CATALINA

Aunque el monasterio del Sinaí debe su

creación a la memoria de la legislación en el Sinaí, su nombre, en cambio, se

lo debe a Santa Catalina. También uno de los montes majestuosos de la

cordillera del Sinaí ha recibido su nombre, Yébel Kathrín.

El

macizo Yébel Kathrín.

¿Quién

es esta Santa Catalina? No es Catalina de Siena, la santa principal de la orden

dominica ni tampoco Catalina de Bolonia, la santa de la orden franciscana. Es

Catalina de Alejandría, la “siempre pura”, como expresa su nombre griego, la

santa venerada de Oriente. Según cuenta la leyenda, ella vivió en Alejandría

como hija de una familia noble, bellísima, instruida, una excelente conocedora

de las ciencias y devota de su Salvador con ferviente fe. Allí la conoció el

emperador Maximino (307-313), uno de los últimos perseguidores de

Para salvarse de las impertinencias y de

la violencia del emperador, la “Siempre pura” se refugió en los valles rocosos

solitarios del Sinaí donde quiso consagrar su vida a su Dios, lejos del mundo

depravado. Pero, aún aquí, la atisbaban los fisgones del Emperador. Fue

capturada, deportada violentamente devuelta a Alejandría y allí fue encarcelada

hasta que llegase a entrar en razón y renunciase a su austera fe cristiana. Le

enviaron a cincuenta filósofos paganos a la prisión para refutar su creencia.

Pero todos fueron gloriosamente vencidos por aquella maestra de oratoria.

Gracias a la fuerza de convicción irresistible de la reclusa, doscientos

pretorianos fueron ganados para el Crucificado. Esto acabó con la paciencia del

Emperador, quien ordenó su ejecución. En piadosa rendición, orando y alabando a

Dios, Catalina siguió a los esbirros al patíbulo. Allí, las extremidades de la

bella testigo de la fe fueron atadas a la rueda. Pero la rueda se rompió, como

si se opusiese a ser utilizada para una ejecución tan infame. Entonces, los

verdugos cogieron la espada y la decapitaron. Así murió ella, en el año 307,

como víctima de aquella última y terrible persecución que sufrió

Pero según prosigue la leyenda, los ángeles

levantaron con suaves manos el cadáver de Catalina y se lo llevaron a través de

tierra y mar hasta el Sinaí, donde ella había buscado refugio y lo depositaron

en la cima más alta de la península. Desde entonces recibe en su honor el

nombre de Yébel Kathrín. Le

seguían perdices cuando los ángeles la llevaron por los aires, por encima de

mar y sierras, un séquito sencillo pero conmovedor, para que por lo menos alguien

del reino animal le rindiese el último homenaje, ya que de los humanos nadie lo

pudo hacer. Cansadas del vuelo a través de mares, valles y sierras se posaron

alrededor del cadáver de la santa en la roca seca. Pero, como agradecimiento

por su bello servicio, Dios hizo brotar en Yébel Kathrín una fuente para las perdices,

que aún hoy lleva el nombre de Bir Al-Shunnar (pozo de

las perdices). Desde entonces, la memoria de santa Catalina ennoblece esta

cima más alta del conjunto del Sinaí, cuya imagen encuentra el lector aquí en

este libro. Con sus masas negras y verde oscuras se yergue con sobriedad, un

monumento altísimo a la fiel discípula de Alejandría.

Leyenda y poesía se han apoderado de la

figura encantadora de la santa. Los pintores la han representado innumerables

veces y le han dado como símbolos la corona, en una mano una rueda rota, en la

otra mano un libro como símbolo de su erudición.

Fuera de esta leyenda, el Monasterio de

Santa Catalina ciertamente no es uno de los más llamativos, sino el monasterio

más llamativo del mundo. Fue construido por el emperador Justiniano de

Constantinopla, en el año 530, como fortaleza para la protección de los

anacoretas de los alrededores y los santos del desierto. Más adelante, cuando

los anacoretas no pudieron resistir más a los rapaces beduinos, se fueron a

vivir todos a la fortaleza. Por ello, el monasterio tiene, todavía hoy, el

aspecto de una fortaleza. Un muro alto de granito rodea todos los edificios en

forma de un tetrágono irregular. Ya hemos escuchado que los monjes se protegían

contra los asaltantes también poniendo la puerta de entrada a varios pisos de

altura, de manera que sólo se puede acceder siendo elevado por el aire mediante

un cabestrante.

Una vez llegado al interior del

monasterio, se ven una variedad de diversos edificios construidos sin orden, en

los que no es fácil orientarse sin más. Sin orden fueron alzados durante

catorce siglos un edificio tras otro según la necesidad. Salas, iglesia,

residencias, celdas, pórticos, balcones, patios abiertos, terrazas, altanas,

pasos subterráneos, que pasan por debajo de las casas como galerías de topos,

todo ello dominado por las dos torres, la torre de la campana cristiana bien

construida y el pequeño minarete decrépito mahometano. Desde esas dos torres,

la cruz y la media luna contemplan hacia abajo fraternalmente al estado

eclesial asombroso de los Padres del sacro monte Sinaí. Algunas celdas de

monjes han sido construidas arriba en las almenas como si fuesen nidos de

golondrinas. De esta manera los frailes pueden darse unos paseos peligrosísimos

desde sus habitaciones directamente en el borde del muro más alto.

El Monasterio de Santa Catalina no es el

único que pertenece a esta Orden. Los padres del Monte Sinaí también tienen

monasterios en Suees Tur, en el Mar Rojo, Cairo, dónde está la

sede de su arzobispo, Siria, Creta, en el Cáucaso y en los Balcanes, donde

ciertamente han perdido mucho de su gran patrimonio allí a causa de

Pero la casa madre es, por supuesto, el Monasterio

de Santa Catalina. Aquí habitan los “Padres piadosos” desde casi mil quinientos

años. Si hiciesen ahora aquí una vida de contemplación, como antaño santa Catalina,

semejante vida monacal podría ser fructuosa y llena de bendición. Pero aquí no

hay auditorios, en los que multitudes de alumnos investiguen ansiosos por

aprender la verdad a los pies de sus maestros; no hay frailes instruidos en

Según

Pero nosotros debemos echar una mirada

más detenida al monasterio. Su mayor santuario es la “Iglesia de

Maravilloso es el entorno del

monasterio. Si en medio del patio del monasterio se levanta por casualidad la

vista hacia arriba, las inmensas montañas de granito rojizas se yerguen

altamente hacia el cielo azul, bañadas por la mañana temprano o por las tardes

en oro brillante.

El lector se puede imaginar que, durante

su estancia de varias semanas en el monasterio, Tischendorf

escaló también las cimas más elevadas del Sinaí. Allí arriba en la cumbre se

tiene una vista panorámica indescriptiblemente grandiosa. El ojo capta o se

complementa con facilidad el triángulo de la península del Sinaí situado entre

los dos brazos del Mar Rojo. Al Oeste brilla el reflejo verde del Mar Rojo y,

más allá del mismo, las sierras africanas. Al Este se ven, al otro lado de la

ensenada de Al-Áqaba,

los montes de Arabia. Sublime es la vista sobre el mundo montañoso solitario,

callado, alrededor las cimas elevadas de los montes y sierras desnudos. Parecen

un mar salvaje, cruel, pétreo, que antaño lanzara nuestra tierra bajo la

presión de fuerzas ígneas primitivas hacia el cielo en olas líquidas negras y

rojizas y que, entonces, se solidificó en roca. Y quien considera aquel el

lugar donde Moisés anunció

Tischendorf, después

de una excursión a la cima de la montaña de Moisés, escribió a su novia: “Qué grandioso es el Sinaí y todo lo que lo

rodea! No he visto en mi vida nada tan admirable como estos muros rocosos de

granito, de lo que se compone todo el grupo del Sinaí, elevados, erguidos hacia

el cielo. Aquí te adjunto, querida novia, una hoja que te escribí cuando estaba

en lo alto de su cima.” Esta hoja,

que se conserva hasta hoy en día, contiene las siguientes palabras: “Rezo en la piedra en la que ha rezado

Moisés. A él le rodeó el Espíritu de Dios. !Oh¡, ¡Que también a mí me traspase

con su poder eterno, pues hoy es Pentecostés! ¡Oh!, ¡Qué feliz estoy! La luz

calurosa del sol se abre paso por la niebla de las nubes que cubren el monte. ¡Ay,

Angélica mía, quiero pensar que esto es símbolo del futuro mío y tuyo! Esto es lo

quiero pedir en oración, en la oración fuente de las oraciones, pedir por ti y

por mí. Saludos, otra vez, para ti, mi querido corazón, desde lo alto del

Sinaí.”

Pero, aún disfrutando Tischendorf en este momento con estas altas impresiones,

todo aquello no fue más que accesorio. El santuario más grande para él fue

la biblioteca monacal, donde esperaba encontrar un tesoro de infinito valor, el

manuscrito más antiguo del Nuevo

Testamento. Este santuario, por supuesto, no estaba tan rica y pomposamente

equipado como las demás reliquias, iglesias y frecuentadísimas capillas del

monasterio. Al contrario, era un espacio bastante pobre, al cual nadie en todo

el monasterio daba especial importancia. También la actual dependencia, algo

mejor equipada, me pareció bastante mísera.

Con elevadísimas esperanzas, Tischendorf pisó esta biblioteca, el destino de sus

añoranzas durante años. A su alrededor en las cuatro paredes estaban colocados

libros escritos a mano e impresos sobre soportes de madera. Aquí tenía que

encontrarse el tesoro. Libro por libro iba examinando cada uno con máximo

esmero. Pero, aunque pudo encontrar alguna que otra preciosidad, no había

ningún Nuevo Testamento escrito.

Bastante decepcionado se rindió finalmente. Había dado todo, pero no había

encontrado nada de lo que había buscado con tan ardiente deseo.

Cuando, abatido, iba a dejar la dependencia,

vio, en medio de ella, una papelera inmensa, repleta con todo tipo de desechos,

papeles y restos de libros. Para no dejar nada sin examinar, vació la papelera

y comprobó su contenido. Sonriendo, el bibliotecario Cirilo le vio y dijo: “Esta papelera ya estuvo llena últimamente

dos veces con cosas viejas, pero echamos todo al fuego para que no nos molestase

más. Y esta tercera papelera irá también al fuego.” Mientras, Tischendorf cogió una tras otra de aquellas piezas sin

valor y las miraba.

De pronto, se estremeció de un susto

feliz. Allí en la papelera ¡Había una cantidad de hojas de gran formato de

pergamino escritas en griego! Su vista entrenada reconoció, al instante, que

tenían que ser muy antiguas. Desde luego, él conocía por sus investigaciones

europeas las características de los manuscritos más antiguos. No había lugar a

dudas: aquí, ante si, tenía un manuscrito de la más

antigua nobleza. Profundamente conmocionado examinó el contenido. ¿Y qué

encontró? Eran 129 hojas grandes de pergamino de Septuaginta, la conocida

traducción griega del Antiguo Testamento.

Desde luego, no fue el Nuevo Testamento,

al que estaba buscando. Pero también este descubrimiento era de máximo valor.

Como el contenido de la cesta estaba

destinado a ser quemado, le fue fácil conseguir que le regalasen la parte más

pequeña de estos trastos, consistiendo en 43 hojas más pequeñas y sin unir. Con

este tesoro corrió a su habitación y se sumergió enseguida en su contenido. Las

129 hojas restantes no se las quiso dar el Archimandrita al ver el valor que su

huésped le atribuía. Pero gustosamente le permitió catalogar el contenido de

las 86 hojas restantes y copiar fielmente algunas.

Resulta que, antes de 1844, nadie en el

monasterio se había percatado de estas antiguas hojas de pergamino ni tenía idea

alguna de su valor. Y aún así, aquí estaban, sin duda, desde hacía trece

siglos, desde la fundación del monasterio. Terrible fue para Tischendorf la idea de que, probablemente, una gran

cantidad de hojas de pergamino del mismo valor, a lo mejor incluso el Nuevo Testamento, que él estaba

buscando, se habrían tirado al fuego. Tanto más insistió antes de su salida al

bibliotecario Cirilo, quien normalmente era amable y servicial, que era su

santo deber guardar con sumo esmero los restantes 86 folios; juntar otras que

pudiese encontrar y guardarlas de la forma que estimase más segura. Le dio

esperanzas de que cuando regresase al Sinaí se iba a haber ganado al compañero

de fe más poderoso del monasterio, al Emperador ruso para que le demostrara su

especial benevolencia al monasterio.

EL

SEGUNDO VIAJE AL SINAÍ 1853

En 1845, Tischendorf volvió a Leipzig. Aparte del Sinaí había

visitado un gran número de monasterios de Oriente y había conseguido un rico botín

en manuscritos muy valiosos de todo tipo, que iban a proporcionar a la ciencia

teológica y filológica cantidad de nuevas tareas.

Enseguida desplegó su admirable

actividad, para hacer accesible a todo el mundo científico los manuscritos

traídos. Ante todo, acometió el estudio de los valiosos 43 folios de pergamino

del Antiguo Testamento. Resultaron ser del manuscrito más antiguo que el mundo

conserva de la antigüedad. Se incorporaron a

Paralelo a ello, se hicieron numerosas

publicaciones de todos los manuscritos griegos, sirios, coptos, árabes y

georgianos encontrados y comprados en Oriente. Una gran admiración recorrió los

círculos científicos cuando de esta forma llegó a ver la luz un tesoro tras

otro, que durante siglos habían descansado en un rincón del monasterio en el

desierto lejano.

Por cierto, Tischendorf

guardó silencio sobre el lugar del yacimiento de aquellos 43 folios de pergamino.

Esto lo hizo, sobre todo, porque si los ingleses hubiesen conocido el lugar, habrían

salido corriendo hacia él para comprarlo ostentosamente con oro inglés y lo

hubiesen llevado al Museo Británico de Londres, puesto que, ya entonces, fue

para los ingleses un dogma de fe que lo mejor del mundo pertenecía, por

supuesto, a los británicos.

Así que guardó su secreto y nadie supuso

en qué rincón olvidado del mundo había encontrado el gran tesoro. Justo por

ello, le atraía una y otra vez el Sinaí. Allí, y en ningún otro lugar, se decía

él, se coronará la obra de mi vida, si consigo descubrir el tesoro entero. Al

principio intentó llegar a su meta a través de su amigo fiel, el médico

personal del virrey de Egipto, Dr. Pruner-Bey. Le

hizo llegar un importe considerable de dinero para la compra legal de los restantes

86 folios de pergamino. Pero éste le hizo saber a través de un mensajero: “Desde su salida del monasterio, allí se ha

cobrado conciencia de que les pertenece un tesoro. Cuánto mas

ofrezca Usted, menos estarán dispuestos a dejarle el manuscrito.”

Al recibir esta noticia, decidió emprender

un segundo viaje al Sinaí. Si la compra, como ahora parecía, era imposible,

entonces por lo menos quiso copiar los 86 folios restantes del Antiguo

Testamento griego y un gran número de otros manuscritos, que había visto allí,

para publicar su texto.

De esta forma, por lo menos, se salvaría

el contenido de los valiosos folios en el caso de que estos sufrieran algún

percance por la falta de esmero de los monjes.

De manera absolutamente confidencial le

comunicó su secreto al entonces Ministro de Cultura sajón y recibió, de buena

gana, los medios necesarios, para la nueva empresa de tan costoso viaje, del

erario público. El Año Nuevo de 1853 salió dirección a Egipto, a principio de

febrero volvió a saludar, tras nueve años de ausencia, al monasterio del Sinaí.

Pero ¡Qué decepción, cuando nadie en

todo el monasterio quiso saber nada de los 86 folios de pergamino dejados atrás

entonces! Ni siquiera el bibliotecario Cirilo, siempre tan amable y servicial,

pudo acordarse de lo que había sido de aquellas valiosas hojas, que Tischendorf había sacado nueve años antes de la peligrosa papelera

y entregado a su cuidado. No dudó de la honestidad de Cirilo. Pero estaba

claro, que el tesoro había desaparecido. Sólo se pudo explicar su desaparición

de la siguiente forma, en su ausencia, otro europeo, probablemente un inglés,

se habría enterado y habría comprado el tesoro, sin conocimiento del

bibliotecario Cirilo, y se lo habría llevado a Inglaterra o Rusia. Así, cabía

esperar, que pronto Europa iba a ser sorprendida por la publicación del antiguo

manuscrito.

De todas formas, un pequeño rastro del

manuscrito se pudo encontrar. En un códice griego con historias de santos

encontró Tischendorf una notita del tamaño de media

mano como marca páginas. La escritura en este trocito de pergamino mostraba

exactamente la misma caligrafía que en las 43 hojas compradas con anterioridad,

y contenía un par de versos del capítulo 24 del Génesis. Esta era otra prueba de que anteriormente habría existido un

manuscrito completo del Antiguo

Testamento. Pero ¿para qué le servía este descubrimiento? Estaba claro que

alguien se había llevado el manuscrito y que ahora él tenía que prescindir, de

una vez por todas, de su adquisición.

Por cierto, esta derrota pudo ser

compensada por otros felices descubrimientos en otros países de Oriente. En el

Cairo, Alejandría, Jerusalén, Laodicea, Esmirna,

Constantinopla, en el monte sagrado Athos en

Macedonia encontró 16 palimpsestos, varios manuscritos unciales (escritos en

letras mayúsculas), un gran número de manuscritos de papiros griegos, coptos,

hieráticos sacerdotales y jeroglíficos, otros manuscritos de pergamino muy

antiguos sirios y árabes, también una colección de escritura caraítica (una secta judía).

Con esta rica cosecha de su viaje de

exploración volvió a casa en el verano de 1853. Aquí siguió una publicación tras

otra, lo cual fue vivamente celebrado por el mundo científico. En 1858 estaba

terminada la gran edición en dos tomos del Nuevo

Testamento griego de Tischendorf en su séptima

revisión y encontró una gran distribución por todo el mundo. Tischendorf, incansable, llevaba a cabo todavía muchas

tareas en este tiempo. Siguió con

Todavía en el viaje de regreso había

escrito sobre ello a su mujer desde el Cairo: “A pesar de que la meta principal haya fallado, me encuentro tan coronado

de gracia y clemencia, pues esto supera todas mis expectativas. Traigo conmigo

más de diez palimpsestos antiquísimos, entre ellos especialmente dos joyas

maravillosas, una para el Antiguo, la otra para el Nuevo Testamento. La primera

del siglo V (también la segunda) forma una pieza lateral del Codex Friderico-Augustanus. Me he

propuesto llamarla Codex Johannes por el nombre de

nuestro príncipe heredero. Entre estos palimpsestos se encuentran mis tesoros

más grandes, tres manuscritos unciales del siglo IX, de ellos dos evangelios,

uno del libro primero de Moisés, Génesis. ¡Da conmigo gracias al Señor! Tengo

que creer que cumplo con su tarea ya que bendice mi labor tan ricamente y me

conduce tan espléndidamente.”

Ahora esperaba en Leipzig día tras día a

que el dichoso que se le había adelantado en el rescate del tesoro y lo había

secuestrado a Inglaterra o Rusia, saliese a la luz pública con su hallazgo.

Pero qué extraño, no había noticia de él. ¿Se habría equivocado con su

sospecha? ¿Se habría quedado el tesoro sin encontrar, olvidado, abandonado,

amenazado de ser destruido en algún rincón entre los muros del monasterio del

Sinaí?

EL

TERCER VIAJE AL SINAÍ 1859

La ansiada y esperada publicación por un

extranjero de los 86 folios de pergamino dejados atrás antaño en el Sinaí finalmente

no se produjo. ¿Sería posible? ¿Se habrían quedado las hojas inestimablemente

valiosas en el lejano monasterio? Y, si este fuese el caso, ¿no debería volver Tischendorf e investigar más profundamente? ¿Pudo dejar el

tesoro a merced del peligro de destrucción en manos de unos monjes ignorantes,

después de haberlo salvado de acabar en el fuego? Estos pensamientos no le

dejaban descansar. La joya lejana le llamaba y le llamaba, día y noche, y le

susurraba: ¡Sálvame! Finalmente no pudo resistirse y decidió emprender el viaje,

por tercera vez, hacia el antiguo documento.

Sin embargo, esta vez quiso estar

preparado para todo, mejor que las dos veces anteriores. Sabía que nada les

alegraba más y nada les hacía más dóciles a los Padres del Monte Sinaí que

cuando uno les visitaba en nombre de su más poderoso compañero en la fe, el Emperador

ruso. Por él, a quien ponían por encima de cualquier dirigente del mundo,

estaban dispuestos a todo. Entonces, provisto del consentimiento del Ministro

de Cultura sajón, llevó a cabo un plan largamente meditado: Entregó al emisario

ruso en Dresde un escrito con la oferta de ir a Oriente, por encargo del

emperador Alejandro II, con la finalidad de encontrar y adquirir manuscritos

antiguos griegos y orientales importantes para

El entonces Ministro de Cultura ruso von

Noroff era un hombre extremadamente culto. Como

conocedor de Oriente captó la importancia del asunto al instante. También le

sedujo la idea, de que la fama de los descubrimientos y el fruto de los valiosos

manuscritos fueran destinados a favor de Rusia. Por esto, desde el primer

momento le dedicó el más vivo interés a la petición de Tischendorf.

Se acercó personalmente en su viaje a Alemania a Leipzig, para poder hablar

sobre el asunto. Pues, él mismo quería, si era posible, formar parte de la

expedición, por lo menos, en la visita planeada al famoso monasterio en el

monte sagrado Athos en Macedonia. También

Ahora, también se implicó a

A partir de aquel momento todo se

desarrolló rápidamente. El emisario imperial ruso en Dresde, conde Wolkowsky, invitó un día a Tischendorf

y le entregó, tanto para el viaje como también para la esperada adquisición de

manuscritos antiguos, una generosa suma en oro ruso. Esta fue una bella muestra

de confianza que daba el Emperador a Tischendorf.

Pues no sólo recibió todo lo necesario para el costoso viaje y las excursiones

en camello por el desierto del Sinaí y la adquisición de los antiguos tesoros,

sino ni siquiera tenía que firmar un recibo. Expresamente se renunció a ello y

se le dejó las manos completamente libres en su realización. Ni oralmente ni

por escrito se le dieron instrucciones.

Entonces, Tischendorf

dejó Leipzig en los primeros días de enero de 1859 y embarcó en el siguiente

buque Lloyd a Egipto. No hizo parada en ningún lugar, ni en Alejandría, ni en

el Cairo. Era demasiada su añoranza por llegar al Sinaí. En cambio fue una

esperanza bastante incierta el poder encontrar las 86 hojas de pergamino

dejadas atrás antaño. Pero aunque éstas las diera él por perdidas, sí sabía cuántos

manuscritos y pergaminos más, quizá menos valiosos, pero aún así muy preciosos

descansaban allí; y su recuperación para la ciencia merecía tal viaje. Deseaba adquirirlos

y –si esto no fuera posible- por lo menos copiarlos, con sumo esmero, para

hacer accesible su contenido a cualquiera.

El último día de enero de 1859, pisó, por

tercera vez en el transcurso de quince años, las silenciosas habitaciones del

monasterio de Santa Catalina. Con gritos de alegría le saludaban los monjes,

sobre todo el viejo bibliotecario Cirilo, con quien le unía amistad desde 1844.

Del archimandrita Dionisio, quien había sido advertido de la visita del

emisario ruso por el gobierno ruso con la recomendación más cálida, le recibió

con las palabras: “Deseo y espero que

consigas encontrar nueva luz y nuevos apoyos para la verdad divina.”

Ahora comenzó de nuevo sus minuciosas

investigaciones en las habitaciones sencillas que tanto conocía. Por supuesto,

buscó y rebuscó las 86 hojas de pergamino que había tenido en las manos quince

años antes y que había salvado del fuego. Pero aquellas hojas permanecían

desaparecidas. Ni un alma en el monasterio sabía ya algo de ellas, ni siquiera

Cirilo. Así tuvo que abandonar su más hermosa esperanza de encontrarlas. Pero

entre los demás manuscritos sí se encontró algo valioso, que pudo adquirir y

que deseó incorporar a sus colecciones restantes, que esperaba poder formar en

otro gran viaje por los monasterios de Oriente. La finalidad propia de este

viaje no se iba a ver cumplida, pero también fuera del Sinaí le esperaba otra gran

tarea.

Al cabo de una semana había terminado

todo y se preparaba para el regreso. El 7 de febrero contrató sus beduinos y

camellos para despedirse definitivamente del monte sagrado. Tenía 45 años. Con

una edad avanzada no iba a poder aguantar los esfuerzos de un viaje por el

desierto y, además, ya no le quedaba nada que buscar allí. Los paseos por los

puntos más memorables del entorno, antes de su salida, fueron entonces caminos

de despedida. El penúltimo día subió de nuevo a la cima del monte de Moisés y

contempló con nostalgia aquel mundo solitario, rocoso, sublime. El último día

emprendió junto con el ecónomo, el administrador de la comunidad, un joven

ateniense, una excursión a la llanura Seba’ije, sobre

la que se levanta el monte de Moisés con abrupta eminencia y donde se ubicaron,

según los monjes, los israelitas cuando les fue anunciada

Anochecía ya cuando los dos excursionistas

volvieron al monasterio. El sol se había escondido tras los colosos pétreos del

Sinaí, sólo el monte rocoso oriental en frente se encendía con el brillo

púrpura del sol poniente. Tischendorf iba a

despedirse de su amable acompañante y retirarse a su habitación, entonces el ecónomo

le invitó a pasar primero a su celda y tomar algún refresco después del paseo

agotador. Con gusto aceptó la invitación. Se sentó en la humilde mesa y acogió

agradecido lo que amablemente el monje ateniense le ofreció. En estas le dijo

aquel, animado por la conversación anterior sobre

Tischendorf

abrió el paño abotonado y vio un montón de hojas de pergamino muy grandes.

Palideció del susto y no daba crédito a sus ojos. ¿Qué es lo que vio? Las

hermosas letras unciales, en cuatro columnas partidas, del valioso Codex, aquel del que se había llevado 43 hojas en

¡Pero, mucho más que esto! Viéndolo más

de cerca, estas no eran sólo 86 hojas, sino muchísimas más! Una enorme cantidad

realmente de este tipo de hojas y mirándolas, por encima, encontró que aquí

había aparecido algo todavía interminablemente más precioso que sólo las hojas

supuestamente perdidas. Ante él tenía, lo que durante toda su vida había sido

el objetivo más elevado añorado, el Nuevo

Testamento completo desde el Evangelio

de Mateo hasta el Apocalipsis de

Juan. Le parecía, pues, que estaba soñando cuando vio entre los libros del Nuevo Testamento también

Mientras, varios monjes más habían

entrado en la celda del ecónomo, también el viejo bibliotecario Cirilo. Ellos fueron

testigos mudos del asombro de su huésped. Pero él se contuvo. Dominaba su

agitación interior para no estropear el asunto por la manifestación de inmensa

alegría. Sólo pidió permiso para poder llevar el manuscrito a su habitación y examinarlo

más de cerca. Gustosamente le fue concedido. Recogió todo el montón en el paño

rojo y llevó su impagable carga a través de patios y escalinatas hasta la habitación

que le habían asignado, que se puede ver en nuestro dibujo.

Finalmente, cuando se encontró solo, a

las ocho de la tarde, pudo entregarse al sobrecogedor gozo de su hallazgo, que

superaba sus sueños y más grandes esperanzas. Lo primero fue de hinojos dar

gracias a Dios, porque le había llevado de golpe, como por arte de magia, a la

meta de su obra vital. Entonces pasó al examen del antiquísimo manuscrito que

tenía ante sí sobre la mesa. ¡Vaya! mientras daba la vuelta, hoja por hoja,

¡qué nueva sorpresa! En unas de las hojas de pergamino estaba escrito, arriba,

como título en descoloridas letras antiguas: “El Pastor”. ¡Ah! A este Pastor ya lo conocía por su nombre desde

hacía tiempo, pero hoy, después de tantos siglos, lo observaba por primera vez

un ojo experto: El Pastor de Hermas.

¡Este era el segundo escrito desaparecido que, antes de mediados del siglo IV,

había pertenecido para numerosas comunidades al Nuevo Testamento! De esta forma, se habían encontrado de un solo

golpe dos manuscritos perdidos, los que, en vano, había buscado durante tanto

tiempo. La primera parte de

Ya era tarde. El cirio irradiaba una pobre

luz por la habitación y calentaba a la vez un poquito la fría estancia –por la

mañana hubo incluso hielo en el monasterio. Pero Tischendorf

no pudo dormir a la vista de semejante riqueza caída en su regazo. La alegría

inmensa ahuyentaba cada sueño. Especialmente

Apenas despuntaban los primeros rayos

del sol naciente en las frentes rocosas occidentales del Sinaí, cuando Tischendorf pidió al ecónomo venir a su habitación. De su áureo

tesoro le ofreció dos regalos importantes, uno para el monasterio y otro para

él mismo si le ayudaba a llevar el manuscrito como regalo al emperador de

Rusia. Sólo pudo apreciar que el joven ateniense rechazó el oro y respondió: “Si estas hojas son tan valiosas, entonces

pertenecen al monasterio”. Sin embargo, accedió gustosamente a que el

huésped copiase el manuscrito y tampoco ninguno de los demás Padres del monte

Sinaí tuvo nada que objetar.

Pero la ejecución de este proyecto no era

asunto fácil. Una copia exacta exigía, en cualquier caso, muchos meses. Para

ello, le faltaba al viajero el equipamiento adecuado. Pues, sólo había previsto

una estancia de ocho días. Por ello, pidió permiso para llevarse el Codex al Cairo

donde estaría bajo la custodia del monasterio filial de los Padres Sinaítas, igual de seguro que aquí. Allí había buenos

hostales, y podía comprar también todo lo que iba a necesitar. En esto

estuvieron de acuerdo todos los padres y hermanos del monasterio, con la única

excepción del Skevophylax Vitalios,

el guardián de todos los objetos de la iglesia, de cuyo depósito había llegado

el manuscrito a la celda del ecónomo. En estas negociaciones Tischendorf se enteró también cómo había sido que, en vez

de 86 hojas, ahora había un número mucho mayor de hojas. Al poco de su partida

en el año 1844 se habían encontrado los demás restos del manuscrito, 260 hojas,

en otra dependencia del monasterio. Puesto que el huésped había manifestado el

gran valor de las hojas sacadas del cesto de la papelera, se había investigado

y en el depósito del Skevophylax se había

desempolvado, entre los utensilios eclesiales, la parte mayor del Codex. Como Vitalios tenía ahora las 260 hojas, se las entregó también

para completar las conocidas 86, que estaban hasta ahora en manos de Cirilo.

Los monjes, ignorantes, habían olvidado las hojas restantes, de forma que habían

sido sinceros cuando le dijeron a Tischendorf, en su

segunda visita, que no sabían nada de ellas. Pero ahora, otra vez por el

extranjero, habiendo sido declaradas como inmensamente valiosas, Vitalios, como guardián del tesoro, deseaba retenerlo en el

monasterio y no dejarlo llevar al Cairo.

Si hubiese habido unanimidad entre los

hermanos, Tischendorf podría haberse llevado sin más

el manuscrito al Cairo. Pero no siendo este el caso, sólo el archimandrita podía

hacer valer su autoridad. Desgraciadamente, éste estaba ausente. Resulta que el

arzobispo de los Sinaítas acababa de morir a los

noventa años y todos los superiores de monasterios de

El día 7 de febrero acampaba el jeque

beduino Nacer, contratado con su gente y sus camellos, bajo los muros del

monasterio para llevar a Tischendorf de regreso a

Egipto. Los fuertes vientos de los últimos días y noches, que habían pasado a

toda velocidad por los inmensos montes rocosos e incluso por el monasterio

mismo, callaban esta mañana. El cielo azul despejado auguraba un viaje feliz.

La bandera rusa izada altamente encima del monasterio honraba una vez más al

emisario del emperador. Desde el terrado plano del monasterio se disparaban

salvas, que retumbaban con muchas voces desde los montes del Sinaí. Un número

de hermanos, entre ellos el viejo Cirilo y el ecónomo, no querían renunciar a

acompañar al viajero hasta la llanura Raaha.

Emocionado y agradecido se despidió Tischendorf por

tercera y última vez del Sinaí. A marchas forzadas superó el camino del

desierto hasta Suez en siete días.

El día 13 de febrero llegó al Cairo. A la

mañana siguiente enseguida apareció en el monasterio de los Sinaítas

de allí, donde pudo para gran alegría suya encontrarse con los archimandritas.

Les presentó su petición, apoyada por afectuosas cartas de recomendación de Cirilo

y el ecónomo. Agatángelo, superior de los Padres

congregados, fue muy complaciente. Presentó el asunto en la reunión de los Padres

y, después de una breve deliberación, todos dieron su consentimiento, para que

se trasladase el manuscrito al monasterio del Cairo.

Se mandó a un jeque beduino al Sinaí,

para recoger el manuscrito. Tischendorf le prometió

una gran propina, baqshisch,

si llevaba a cabo el encargo con la mayor celeridad. El oro tuvo su efecto. El

hombre voló en un veloz dromedario a través del desierto y consiguió lo increíble,

estar de vuelta a los doce días, el día 23 de febrero ante el monasterio del

Cairo. Nunca se ha transportado a lomos de camello un tesoro más valioso a

través de los gigantes montañosos solitarios y valles rocosos del desierto del

Sinaí. Justo a la mañana siguiente apareció Agatángelo

con su vicario en el hotel y le enseñó a Tischendorf

la valiosa carga del dromedario-correo. En el consulado ruso se firmó un

contrato, según el cual Tischendorf se podía llevar 8

hojas cada día a su vivienda para copiarlas allí.

EL

DESTINO POSTERIOR DEL CODEX SINAITICUS

Apenas Tischendorf