|

|

FATIGAS Y DESVELOS DE LA PINTURA

Concepción de la Peña Velasco

(Universidad de Murcia)

Mal se podria llamar Pintor aquel que supiese hacer una figura con elegante contorno, y buen colorido, si de ningun modo pudiese darla la expresión que exîgiese el asunto. De la misma manera, el que solo sepa copiar las obras de otro, y le falte la inteligencia necesaria para inventar una composición, y darla el decoro conveniente, según las circunstancias del asunto, será solo Copiante, no Pintor. Para poder pues tener este nombre dignamente, es necesario, que no solo sepa la materialidad de contornear las figuras, arreglarlas, y darlas el colorido, sinó que estudie principalmente las obras, que tratan particularmente de los primores de la Pintura; que se instruya medianamente en la Historia, para que no le sean extraños los asuntos, que se le ofrezcan, y pueda acudir al Autor que trate de él, para enterarse mas bien de las circunstancias; y finalmente que se ocupe en leer libros filosóficos, y de erudicion, á fin de que de este modo pueda representar en la parte intelectual de sus quadros aquella sublimidad de pensamientos que admiran los inteligentes en las obras de Rafael; é igualmente inventar composiciones sábias, y discretas á qualquier asunto, ó con qualquier motivo.

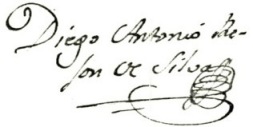

(Diego Antonio Rejón de Silva, La pintura: poema didáctico en tres cantos. Segovia: Antonio Espinosa de los Monteros, 1786, pp. 134-135)

I. El pensamiento artístico de Rejón de Silva

El párrafo que se ofrece es el último que figura en el libro La pintura de Diego Antonio Rejón de Silva y supone una recapitulación de todo lo abordado por su autor en éste y otros escritos. Menciona el dibujo, composición y colorido como las tres partes de la pintura, insistiendo en la expresión como la representación visible y activa de los movimientos del ánimo. En este sentido, su conocimiento de la teoría de las pasiones lo aplicó al ámbito del lenguaje en tanto que la palabra era, el último término, lo que permitía conocer los pensamientos humanos. Así lo señalaba en su discurso de recepción en la Real Academia Española en 1784: “Aprisionada el alma racional en la estrecha y grosera clausura del cuerpo humano, aunque puede por medio de la accion y del gesto, manifestar sus principales necesidades de ningun modo es posible llegar à saber sus pensamientos y raciocinios, sino los explica el labio con las palabras”. Y añadía que con el “vario enlace y combinación de las voces comunica el hombre a sus semejantes los conceptos de su entendimiento, siendo el idioma de cada Nación intèrprete fiel y exacto de la intencion, ò actual estado del alma”.

Rejón de Silva deja patente su entendimiento de cómo debía ser la formación del artista. Más allá de los aspectos manuales y mecánicos aprendidos en los talleres de los maestros –en el convencimiento de que “saber dibujar” era prioritario para el progreso en los diferentes oficios-, le concernía adiestrarse copiando esculturas de la antigüedad y cuadros de los más destacados artistas e instruirse en otras disciplinas. De ahí que mencione en diversas ocasiones libros de perspectiva, geometría, historia, filosofía, etc. Buena prueba de que juzgaba como necesaria la lectura es su extensa biblioteca en diferentes lenguas que reúne libros de las más variadas materias, materias muchas de gran utilidad para las artes y él confesó ser amante de la pintura y su excesiva afición desde sus tiernos años.

|

Suyo es el retrato de fray Luis de Granada perteneciente a los Retratos de Españoles Ilustres fechado en 1785[1] y Ceán Bermúdez resalta que lo vio copiar con acierto las obras de Mengs (“en quien –en palabras de Jovellanos- fía España la restauración del buen gusto en la pintura”) y poseía un cuadro y dibujos de este artista, como también tenía de Ramos –entre ellos un retrato de Floridablanca, su valedor-, Castillo, Paret, Camarón, José Moreno, además de cientos de láminas españolas y extranjeras, especialmente italianas. No en vano, recomienda utilizar “estampas y dibujos” y, por su mediación, se compraron varios dibujos de principios a Francisco Javier Ramos y José Maea para la enseñanza en la Sociedad Económica murciana en 1793, cuando él era socio curador. Creía que las artes eran “absolutamente necesarias para el lustre de una nación”, así lo señala en un informe que preparó destinado a que se creara una Escuela de Dibujo en Cádiz para “dar una idea a los extranjeros del esplendor y buen gusto”. Se preocupó de fomentar la educación popular “á fin de que aun la mas infima Plebe sea exemplo de aplicación y moderación”, señalaba en 1794 en un discurso, y también deseaba que, imitando a la Sociedad Vascongada de Amigos del País, se crease una Academia de Caballeros en Murcia.

Rejón de Silva creía que el artista debía observar la naturaleza, pero no imitarla servilmente sino acudiendo selectivamente a ella para conseguir la belleza ideal, esa belleza verdadera que propone Mengs, cuyos escritos determinaron su pensamiento estético y el arte, como manifestaba el célebre pintor, “puede superar a la Naturaleza en la Belleza”. Rafael constituye el gran referente para Rejón de Silva, pero también admiró profundamente al inmortal Tiziano y a Correggio peregrino, todos ellos destacados por el pintor filósofo Mengs a quien Rejón parangonaba con los mejores, como al gran Velázquez y a la escuela española que sobresalió “en la verdad, bella casta de color, y natural expresión”, en la consideración de que no era tan conocida como otras por la ausencia de diestros grabadores que difundieran sus realizaciones. Éste era un problema que no ignoraba ya que se encargó por decisión de Floridablanca de la dirección de la colección de Retratos de Españoles Ilustres como oficial de la Primera Secretaría de Estado, precisamente en los años en los que se creó la Calcografía Nacional –1789- y dentro de la política ilustrada de apoyo a los proyectos gráficos. Otros aspectos que pone de relieve cuando habla de contornear la figura y arreglarla serían la proporción, pues “faltando proporción no hay ni puede haber belleza” como subraya en una de las notas que agregó a su traducción del tratado de Winckelmann al referirse a la belleza natural e ideal; el decoro; la gracia; el gusto; la armonía; la adecuación de la indumentaria y, en fin, la invención que trascienda más allá de la experiencia, del adoctrinamiento adecuado y de la observancia de las reglas.

La pintura, arte ingenuo y liberal, requiere estudio y práctica para que la mano ejecute las producciones de “las fatigas y desvelos” y refleje la sublimidad del pensamiento que ha de inventar y no permanecer en lo ideado por otros, pues “sería fingiéndose inventor, dar en plagiario”. De alguna forma, todo ello se materializa en la imagen que Rejón de Silva incluye en la traducción que hiciera en 1784 de los tratados de la pintura de Leonardo da Vinci y Alberti y que explica así: “Minerva, madre de las artes y ciencias, está al lado de un niño dedicado á la Pintura; y mostrándole con la una mano un libro, y señalando con la otra al campo, le enseña que la instrucción de los escritos científicos, y la imitacion de la naturaleza en sus producciones le conducirán á la deseada perfeccion. Al otro se ve un Genio ó mancebo con varios instrumentos Matemáticos, denotando la necesidad que tiene la Pintura de la Geometría, Perspectiva &c.”[2].

|

En la viñeta que antepone a los escritos de Leonardo -posiblemente debida al propio Rejón de Silva-, reitera tales reflexiones en aras a que el pintor alcanzara la fama, fin último anhelado, como manifestaba Alberti, y no la riqueza: “Apoyada la Pintura, simbolizada en la paleta, sobre la lectura y estudio, llega indubitablemente á tener el lucimiento y alabanza merecida, que denotan los rayos de luz, y el ramo de laurel”.

Rejón de Silva vivió la compleja etapa de conflictos entre los ámbitos gremiales y académicos acontecida en el último tercio del siglo XVIII. Las Escuelas Patrióticas de Dibujo, Aritmética y Geometría de las Reales Sociedades de Amigos del País procuraron fomentar el dominio del dibujo para los artesanos y las Academias de Bellas Artes auspiciaron un cambio en el gusto y una estética normativista, propios del racionalismo imperante, frente al entusiasmo e imaginación del genio que trasciende más allá de unas reglas que “convierten el arte en rutina”, en opinión de Diderot. Consciente de que el progreso iba en esa línea, elaboró el Reglamento de la Escuela Patriótica de Murcia, que comenzaba con la declaración de que ningún “establecimiento puede subsistir, ni prosperar como no tenga reglas que le dirijan”. En arquitectura a las traducciones de los tratados que constituían el paradigma del buen hacer y Rejón de Silva fue censor junto a Ponz de la edición de Vitruvio preparada por Ortiz, se agregaron textos en castellano de esta disciplina, como también se intentó llenar el vacío existente en las artes figurativas procurando libros que contuvieran preceptos en aras a propiciar la obtención de la belleza ideal. De hecho en 1786, coincidiendo con La pintura de Rejón de Silva, se edita Conversaciones sobre escultura de Arce y Cacho. Dos años después ven la luz dos diccionarios de términos artísticos, uno de Rejón de Silva elaborado a imagen del de Autoridades, en tanto que las voces se apoyan en citas aprestigiosos autores de las diferentes materias y otro de Francisco Martínez con un enfoque diferente, pero ambos en la misma línea de utilidad, valorada por Sempere y Guarinos en tanto que creía en la necesidad de que “muchos sujetos se dediquen á componer varios particulares”. En este sentido, Sempere censuró el más extenso y dedicado a las Artes y Ciencias que preparó Esteban de Terreros a partir del valioso material que obtuvo durante el proceso de traducción de Espectáculo de la naturaleza del Abad Pluche, acudiendo a los obradores y cotejando con la consulta de otros libros. La obra quedó manuscrita tras la expulsión de los jesuitas, editándose a partir de 1786. Tres años antes se publicó en castellano el Diccionario abreviado de la Fábula para la inteligencia de los Poetas, Pinturas y Estatuas, cuyos asuntos están tomados de la Historia Poética de Chompré y no faltaron vocabularios incluidos en textos dedicados a las artes, como el de Bails o como había hecho Palomino en las primeras décadas de ese siglo siguiendo una tradición anterior.

Rejón de Silva sostiene que era deudor de Pacheco, Palomino, Carducho y autores españoles y extranjeros, particularmente Mengs, Leonardo y Alberti, además de otros que cita en sus textos y se sabe que manejó al constar en su biblioteca. Se hace eco de los temas habituales como el parangón de la pintura y escultura, en el que toma partido por la superioridad de la primera, y aborda indirectamente la cuestión de la jerarquía de los géneros pictóricos. En definitiva, Rejón de Silva procuró adoctrinar en un arte que, en palabras de Mayans, “enseña la manera de imitar las cosas que se ven”.

II. Biografía

Diego Antonio Rejón de Silva (Madrid 1754-Murcia 1796) perteneció a una familia aficionada a las letras y vinculada al Concejo de Murcia, ya que sus antepasados por diferentes apellidos fueron regidores. Entre sus parientes hubo austracistas y, con el tiempo, personas leales a monarcas de la nueva dinastía borbónica. Otros destacaron en diferentes ámbitos; gran prestigio tuvo Juan Antonio Rejón de Silva, miembro de la Compañía de Jesús, y Francisco Lucas Guil, chantre de la catedral, sobresalió como mecenas de las artes o el dominico fray Fernando Rejón. Se formó en un significativo ambiente literario; su padre Diego Ventura Rejón de Silva quedó huérfano muy joven, trasladándose a Madrid. Se casó con Antonia Barciela, natural de Arganda, y tuvo cinco hijos. Mantuvo una gran amistad con Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla y dejó escritos poéticos, una novela y fue censor de algunas obras. Por tanto, Diego Antonio vivió entre libros y conocía el latín y varios idiomas, especialmente el francés e italiano, poseyendo numerosos textos en estas lenguas. Tuvo la suerte de recibir el magisterio de los escolapios Felipe y Fernando Scío, que fueron preceptores de los nietos de Carlos III. Pasó a Barcelona como Cadete de Guardias y aprendió matemáticas y arquitectura militar. De ahí que tradujese Instituciones militares de Onosandro y los escritos sobre táctica militar basados en los textos de Polibio de Jean Charles Folard. Participó en la expedición de Argel donde fue herido. Instalado en Madrid, se casó con Felipa de la Roza, Marquesa de la Real Clemencia.

En Agosto de 1783 solicitó su admisión en la Real Academia Española alegando que se había “dedicado siempre con esmero à estudiar la propiedad de la Lengua Castellana”. Su recepción como académico honorario tuvo lugar a finales del año siguiente. En febrero de 1785 pasó a supernumerario y en 1786 ocupó la silla X.

Perteneció a la Real Academia de San Fernando, siendo consiliario desde 1787. Fue caballero maestrante de la Real de Granada y oficial de la Primera Secretaría de Estado desde 1785 a 1792, momento en que se trasladó a Murcia donde estaba su casa y mayorazgo, realizando una importante labor como Síndico Personero del Común y como miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Su experiencia y buen juicio serían determinantes para impulsar una ciudad capital de un reino de la periferia peninsular. Contribuyó a solucionar el problema de las aguas corrompidas para evitar las epidemias, se preocupó de activar el despacho sobre el alumbrado y, en general, insistió en otros temas que significaban un beneficio para la salubridad, buena policía y tráfico. Junto a otros miembros del Ayuntamiento contribuyó económicamente a los gastos de munición para salvaguardar la costa en caso de invasión francesa. Sufrió una larga enfermedad durante la que no dejó de expresar su tristeza al considerar que había caído en desgracia del rey.

Tradujo del francés textos de las más variadas disciplinas, como ya se ha indicado, incluyendo otros como Disertaciones de la Academia Real de Inscripciones y Buenas Letras de París en colaboración con Esteban Aldebert Dupont y José Moreno. Era el momento en que Francia desplazaba a Italia asumiendo un papel rector para las artes. Además, trabajó en el tratado de Palomino. Hay mención a sus obras en Espíritu de los mejores diarios literatos que se publican en Europa en 1788 y un soneto suyo se incorporó en la Distribución de los premios de la Academia de San Fernando de 1784.

III. La pintura: poema didáctico en tres cantos[3]

En el prólogo, el autor justifica la edición del texto al carecer de poemas en castellano que se dedicaran a la pintura con intención didáctica, salvo el de Pablo de Céspedes, pues los elogios que versados poetas le hicieron tuvieron una finalidad distinta Lo contrapone a lo sucedido en Francia con Watelet (L´art de peindre. Poème avec des réflexions sur les différentes parties de la peinture) y Le Mierre (La peinture. Poëme en trois chants, 1769), además de los latinos de Du Fresnoy y De Marsy, textos que le alentaron a disponer uno que incluyera los preceptos que debía seguir quien empezaba en este arte para alcanzar la perfección. Es muy probable que su referente directo fuera la edición de 1761 de Watelet, designado académico de San Fernando once años antes que Rejón de Silva, que se incrementó con los poemas que a esta disciplina dedicaron Du Frenoy y De Marsy[4].

|

Watelet declara su esperanza de ser útil a los jóvenes artistas y la ausencia de poemas didácticos de esta disciplina en Francia, argumentando de la misma manera que haría después Rejón de Silva. Este texto está dividido en cuatro cantos. Los dos primeros, diseño y color, atienden a la parte práctica de la pintura; el tercero versa sobre “l´Ordonnance, que les Peintres appellent Invention pittoresque” y el último sobre la expresión, que designa como la invención poética. En un sentido similar, Rejón diría que los primeros constituyen el cuerpo de la pintura y la expresión sería el alma. Watelet agrega una serie de reflexiones sobre la proporción, conjunto, equilibrio, belleza, gracia, armonía de luz y color, efecto, expresiones y pasiones que Rejón de Silva aborda con más o menos extensión.

Rejón de Silva estructura su obra en tres cantos dedicados al dibujo, composición y colorido como las partes esenciales que componen la pintura en la división tradicional a la que se refieren tantos autores y en particular Alberti -a quien tradujo- y Mengs. Encabezando cada uno de los cantos se incluye una viñeta, a la manera que hacen Watelet o Le Mierre. Concluye con una serie de notas que suponen un complemento explicativo al texto.

El primero contiene la idea general de la pintura [5].

|

Explica la nobleza de este arte que en la antigüedad no dejaba que “manejase pinceles mano esclava”; arte ingenioso que permite a la “razon gobernar los movimientos” y que debe preferir el diseño, puesto que el dibujo es “alma del gusto”. El cuerpo del hombre creado por Dios debe estudiar el aprendiz y en edad temprana lo anima a copiar las realizaciones de autores eminentes y, con posterioridad, insiste en los ejemplos que dejaron “el gran pintor de la belleza, el filósofo Mengs” y Rafael el Divino. Además, quien empieza ha de inspirarse en las mejores esculturas legadas por la antigüedad grecorromana que alcanzaron la belleza y constituyen “perfectos modelos” y debe imitar la naturaleza, acercándose de un modo selectivo, evitando los vicios que observe y escogiendo “siempre lo mejor de ella”. Rejón de Silva se detiene en la figura humana y en consideraciones sobre la proporción y cree que “la edad, situación, sexô y estado” exigen una forma exterior adecuada al cuerpo. El carácter propio y distintivo del sujeto se refleja en su semblante, sin obviar la dificultad para dibujar las manos. De ahí que describa el modo de representar las diferentes pasiones y en nota ayude a su conocimiento con la traducción libre que hace del capítulo De l´expression et des passions de la obra mencionada de Watelet. Por ende, procura ofrecer “asuntos de composicion sacados de la Historia de España” e insiste en que todo ello requiere el pintor que desee alcanzar el Templo de la Fama y que encuentra en el rey al soberano generoso que premia y fomenta el estudio. Un recuerdo dedica a Carlos III, resaltando su vinculación a las excavaciones de Herculano y Pompeya, y a su hijo como mecenas y protector. La alusión a los monarcas continúa en versos posteriores, remarcando la anécdota repetida en varios textos de que Felipe IV pintó en el autorretrato de Velázquez de Las Meninas la cruz de la orden de Santiago que finalmente pudo obtener el pintor, honrando como caballero a quien practicaba un arte ingenioso y liberal y como “justa paga á sus obras admirables”.

En el segundo canto[6], alude a la poesía y la pintura como artes hermanas insistiendo en la necesidad de numen para hacer progresos y se centra en las partes de la composición, deteniéndose en la invención; disposición con riqueza y abundancia que no confusa multitud; ordenación donde reine la variedad; la contraposición y los movimientos encontrados; la armonía; la distribución del color; moderada simetría; equilibrio y decoro del vestido; expresión sin que sea contradictoria la acción y el personaje; perspectiva; etc.

Comienza el último canto comparando la pintura y la música con menciones a Orfeo como lo hace Le Mierre (“la voix d´ Orphée a modulé des airs”)[7], deteniéndose en la necesidad del claroscuro, la luz y los rayos solares, las sombras, las leyes del color, el estudio del natural y diferentes instrucciones sobre ello, la gracia y las técnicas pictóricas. Sus referentes son Correggio y Tiziano.

|

No podía faltar en nota la repetida historia sobre el origen de la pintura vinculada a la hija del alfarero y a su intento de aprehender la imagen de su amado a través del dibujo del contorno de su semblante y sobre el color del rostro, materializando la “mudanza que causan las pasiones”.

BÉDAT, C. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808). Madrid: Fundación Universitaria Española y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1989.

CARRETE PARRONDO, J. “Diego Antonio Rejón de Silva y la colección de Retratos de Españoles Ilustres”, Revista de Ideas Estéticas, 135, 1976, pp. 211-216.

HENARES CUELLAR, I. La teoría de las artes plásticas en España en la segunda mitad del siglo XVIII. Granada: Universidad de Granada, 1977.

LEÓN TELLO, F.J. y SANZ SANZ, M.V. Tratados neoclásicos españoles de pintura y escultura. Valencia, 1980.

LEONARDO DA VINCI. El tratado de la pintura y los tres libros que sobre el mismo arte escribió León Bautista Alberti. Introducción de Valeriano Bozal. Barcelona: Alta Fulla, 1999.

PEÑA VELASCO, C. de la. Aspectos biográficos y literarios de Diego Antonio Rejón de Silva. Murcia: Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma [etc.], 1985.

REJÓN DE SILVA, D.A. La pintura: poema didáctico en tres cantos. Reprod. facs. de la edición de Segovia: Imprenta de Antonio Espinosa, 1786. Murcia: Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma [etc.], 1985.

|