|

|

1. Consideraciones previas

Bibliografía sobre el comentario de texto electrónico

El que el texto electrónico, y más concretamente el chat en Internet que es lo que a este trabajo le compete, forme parte de los llamados nuevos géneros discursivos, implica y evidencia un problema inmediato, y como tal, es el primero que he tenido que enfrentar. La carencia de bibliografía frente a la de otro tipo de textos (qué duda cabe que el ejemplo más radical es el de los literarios) que cuentan con una larguísima tradición, supone una dura batalla de búsqueda de la misma.

Claro está que las posibilidades internáuticas ahorran sobremanera tiempo y esfuerzo. Basta escribir en la barra de cualquier buscador (www.google.es, por ejemplo) la información necesitada, que prestamente la obtendremos a lo largo de una lista de páginas relacionadas con nuestra propuesta; también podemos escrutar alguna revista electrónica que conozcamos apropiada para el caso (www.um.es/tonosdigital ha sido mi revista electrónica). Aún así, la información que Internet suministra a día de hoy y que preciso sigue resultando algo pobre: no existe una especificidad sobre el comentario de texto del chat.

Con la pena de no contar en estos momentos con la obra que sería base esencial en mi trabajo: Nuevos géneros discursivos: los textos electrónicos, de Covadonga López Alonso y Arlette Séré (2003), y la fortuna de sí hacerlo con El lenguaje e Internet, de David Crystal (2002), inicio una empresa por crecer dentro de la de los comentarios de texto.

En busca de la metodología ganada

Comenzaré por un breve esbozo sobre el hipertexto: la antesala de los sistemas informáticos y, por ende, de Internet, el concepto, o el ser mismo, que abraza cualquier programa, página, sistema, que tenga lugar en el mundo virtual; remitiendo luego al IRC, el programa de chateo síncrono (en tiempo real) donde tiene lugar el núcleo de este trabajo: una conversación de chat; yendo, en definitiva de lo general a lo particular, así presentaré la superestructura (apartado 2) de este estudio. Y siguiendo en ese mismo sentido de “general > particular” (de hecho, el que se sigue en todo comentario de texto), pasaré a analizar las correspondientes macroestructura (apartado 3): el espacio del canal donde tiene lugar la conversación, los interlocutores y la jerarquía de éstos en el canal, así como dicha conversación, intentando adaptar el modelo americano de turno de habla (intervención, secuencia, interacción) al ámbito del chat; y microestructura (apartado 4): el lenguaje electrónico y todo lo que le atañe, desde los tecnoletos a los llamados emoticones.

He intentado así, elevar estas categorías, trasuntarlas, al intrincado, abierto y complejísimo ámbito de los sistemas informáticos, de Internet, del chat:de un mundo virtual que, al fin y al cabo, no deja de contar con la realidad de los seres humanos, causantes de todo texto habido y por haber.

2. Un texto electrónico: una conversación de chat

<XeS> y eso ?

<@clau> io kiero ir al MM

<@BLADiE> no me gusta el cartel

<XeS> :S

<XeS> pero es fiesta

<XeS> X-DD

<XeS> ~clau~ el metal mania pa cuando cae? (10)

<@clau> pos pera que te lo digo

<@BLADiE> joer

<@BLADiE> tambien es fiesta la central

<@BLADiE> xD

<XeS> la central? ¬¬ (15)

<XeS> uhmm

<@Page_esta_away> 25-27 de Junio

<@Page_esta_away> es el metalmania

<XeS> esa diskoteke q ponen punchinpun?

<@clau> 25 26 27 de junio (20)

<@BLADiE> si

<XeS> o_O

<XeS> q dices bladie !!!!1 jajajaja

<XeS> ~clau~

<XeS> tengo tiempo pa ahorrar (25)

<XeS> jajjaj

<@clau> XDDDDD

<@BLADiE> O_o

<XeS> o_O

<@BLADiE> ()()( [MP3 06 mint car - ]-IRcap-[6.5MB 256Kbps 44.1Khz]-[ 3m 33s ] )()() (30)

<@clau> O_O

<@clau> enga

<@clau> alguien da mas

<@clau> ¿

<@clau> ? (35)

<@clau> XD

<XeS> 0_=

<XeS> ouch

<XeS> X-DD

<@clau> XD (40)

<XeS> ¬¬

<@BLADiE> me perdi hace rato

<XeS> ¬¬

<@clau> XDDDDDD

<XeS> X-DD (45)

<XeS> ~BLADiE~ fue cuando dijistes q los bakalas tb se pegan fiestas

<XeS> ...

<@BLADiE> ah si

<@BLADiE> no?

<@BLADiE> no lo hacen? (50)

<XeS> si

<@BLADiE> O_o

<XeS> pero se kedan tontos

<XeS> X-DD

<XeS> tanta farlopa tanta pastilla (55)

<@BLADiE> bueno y los jevis a porrazos

<XeS> y lo q dicen q es musica rayando mucho

<@BLADiE> no?

<XeS> jajajaj

<XeS> pero eso es mas sano (60)

<@BLADiE> al que no le guste el jevi metal tb le ralla

<@BLADiE> es cuestion de gustos

<XeS> X-DD

<XeS> pero ai diferencia

<XeS> lo q escuchan (65)

<@BLADiE> no se yo no veo tanta

<XeS> eios no es musica

<@BLADiE> por que no es musica?

<XeS> porq no es musica tio

<XeS> es una cosa q se hace (70)

<XeS> a ordenaor

<XeS> O_O

<@BLADiE> bueno y el jevi metal se hace a guitarra

<@BLADiE> no?

<@BLADiE> eso no tiene nada que ver (75)

*** ^BlackRainbow^ [ anika@CnE9VP.AOhXkO.virtual ] cierra [16:51] [Read error: EOF from client]

<XeS> uhmm

<@BLADiE> yo te lo digo porque algo de musica electronica he hecho

<XeS> pero el jevi lo ties q aser tu

<@BLADiE> y las negras son negras en guitarra y en teclados (80)

<@BLADiE> y las blancas y las corcheas lo mismo

<XeS> pero no es lo mismo currarte un grupo

<XeS> q poner un cd

<XeS> currarte tus canciones con bateria

<XeS> guitarra bajo teclao o lo q sea (85)

<@Page_esta_away> ()()( [MP3 06 The Chariot of Gold - ]-IRcap-[4.7MB 192Kbps 44.1Khz]-[ 3m 26s ] )()()

<@BLADiE> pero hombre es que eso no es asi

<@BLADiE> hacer musica electronica no es poner un cd

<XeS> aro

*** Lady_vamp ( Mesias7.1@Cy2iwj.BEuEhI.virtual ) entra [16:53] (90)

<@BLADiE> te recomiendo que te bajes algun video en directo de kraftwerk

<@BLADiE> depeche mode

<@BLADiE> o covenant

<@BLADiE> ya veras como "tocan"

<XeS> uhmm (95)

<XeS> jajajajja

<XeS> okei

<XeS> si antes respetaba a los bakalas y su musica

<XeS> ahora los respetare un pelin mas

<XeS> ;) (100)

* merkerk S.A - En tu puta cara voy a vomitar

<@BLADiE> hombre no es respeto

<@BLADiE> es conocer un poco como funciona

<XeS> no si un colega mio pinchaba en una discoteke

<XeS> en sevilla (105)

<XeS> y tenia q tar tol rato pendiente y to

<@BLADiE> hombre

<@BLADiE> eso ya es otra cosa

<@BLADiE> no es lo mismo pinchar

<@BLADiE> que componer (110)

<XeS> ia

<XeS> pos si pinchar es difisil

<XeS> componer es mas

<XeS> y los cds los componia el

<XeS> osea (115)

<XeS> de otras canciones y mesklarlas y to pa q keden wapas

<XeS> pero io q se

<XeS> no ntiendo mucho io creo

<XeS> X-DDDDDDDD

*** |Anillo| ( Ritual@CDfY72.BPV5iL.virtual ) entra [16:58] (120)

*** modo: CHaN pone [+o |Anillo|]

<@|Anillo|> enass

<@BLADiE> enas anilio

<@|Anillo|> ssee BLADiE

* merkerk Disperso [ © follar es amar sin complicaciones ] [6secs] (125)

<@clau> hula |Anillo|

<@|Anillo|> hulaaa clau

<@clau> ^^

<@Page_esta_away> ese |Anillo| de la sala gamma

<@|Anillo|> XDDD (130)

<@|Anillo|> ssee maese d los maeses

<@Page_esta_away> jejeje

<@Page_esta_away> tengo media botellita de ron

<@Page_esta_away> con su nombre caballero

<@|Anillo|> ia (135)

<@|Anillo|> XD

<@|Anillo|> disfrútela

<@|Anillo|> a mi salud

<@Page_esta_away> wendio

<@Page_esta_away> asi lo haré caballero (140)

<@Page_esta_away> tambien lleva el nombre i-griega

<@Page_esta_away> respetare la proporcion u_u

<@|Anillo|> weno

<@|Anillo|> ya acabo el finde

<@|Anillo|> ahora a cambiar el chip y a aplicarse (145)

<@Page_esta_away> snif

<@Page_esta_away> cierto es

<@|Anillo|> NANDO-SKINHEAD te va el rollo skinhead?

<XeS> ejke sa rapao

<XeS> X-DD (150)

<@NANDO-SKINHEAD> xDDDDDD

<@|Anillo|> ahhhh

<@|Anillo|> ok ok

<@|Anillo|> XD

<@NANDO-SKINHEAD> sip (155)

<@NANDO-SKINHEAD> pero tbn me va el roio skin

<@|Anillo|> aha

<@|Anillo|> eres zorlac?

*** griegaZzz es ahora i-griega

* i-griega re (160)

<@NANDO-SKINHEAD> MP3 cabezas rapadas Non servium- (2.5MB 128Kbps 44.1Khz 2m 44s)

<@NANDO-SKINHEAD> soy zorlac

<@NANDO-SKINHEAD> yes

<@NANDO-SKINHEAD> joajoajoa

<@|Anillo|> XD (165)

<@BLADiE> ()()( [MP3 Colours The Sisterhood-Gift ]-IRcap-[9.1MB 160Kbps 44.1Khz]-[ 7m 59s ] )()()

<@BLADiE> me piro

<@i-griega> oks

<@BLADiE> a salvar el mundo una vez mas

<@i-griega> ;* (170)

<@clau> aio

<@i-griega> jajaja

<@clau> :*

<@BLADiE> :****

<@Page_esta_away> ()()( [MP3 Track 9 Mysterious - vol +-MYSTERIOUS -vol + ]-IRcap-[6.7MB 192Kbps 44.1Khz]-[ 4m 51s ] )()() (175)

<@Page_esta_away> ;)

<@Page_esta_away> :*

*** BLADiE [ Euphoria@BwXgdb.AlwtrF.virtual ] cierra [17:25] [User Quit: Al despertar Gregorio Samsa una mañana encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto]

3. El interfaz de usuario: para comunicarme por la Red, he de comunicarme con el software

Antes de entrar en el corpus mismo de este trabajo, de entrar de lleno con la aplicación a todo el anterior entramado lingüístico-electrónico de las categorías estructurales anteriormente señaladas, me gustaría esbozar unas líneas sobre lo que supone el interfaz de usuario, como señala Weis (2003:1): “el hecho de que el trabajo con el ordenador representa una acción lingüística que se distingue de las acciones lingüísticas tal y como las conocemos entre los seres humanos”.

Si yo he enviado un correo electrónico, o navego por Internet, o, sin ir más lejos, desarrollo este trabajo en el entorno de este editor de textos, el Microsoft Word, es porque me estoy comunicando con mi ordenador: con su software, conozco el “idioma” que precisa para que me entienda: para que me permita enviar ese correo, navegar por Internet, o llevar a cabo estas líneas en el Microsoft Word. De igual manera, para poder tener una conversación vía chat, he de ser conocedor de una serie de acciones lingüísticas oportunas que he de comunicar al programa, en este caso al IRC. Así, podríamos decir que para poder conversar con otro usuario del chat, antes he de conversar con este programa (decirle, en su “idioma”, que quiero chatear); es más, mientras estoy teniendo esa conversación con ese usuario, estoy, paralelamente, teniendo otra con el IRC (diciéndole, por ejemplo, envíale a este usuario este fichero mp3, almacena su nick en el notify, etc.). En última instancia, pues, el éxito de mi conversación con otras personas virtuales, dependerá de la que tenga con este programa de chateo: de mi interfaz de usuario. No en vano, la enciclopedia Webopedia define así el interfaz de usuario:

“The junction between a user and a computer program. An interface is a set of commands or menus through which a user communicates with a program. (…) The user interface is one of the most important parts of any program because it determines how easily you can make the program do what you want. A powerful program with a poorly designed user interface has little value. Graphical user interfaces (GUIs) that use windows, icons, and pop-up menus have become standard on personal computers”.

Con esta definición vemos clara la comunicación que se establece entre ser humano y máquina mediante la entrada de órdenes, menús, ventanas, botones y “pop-up-menús” (menús desplegables de acciones o menús que se abren en una nueva ventana). La Lingüística, pues, entre otras disciplinas (como la Psicología o el Diseño gráfico), tiene asegurado su papel en la mediación entre uno y otra. Y así, apunta Weis (2003: 2): “El trabajo de un usuario con un programa del ordenador es en primer lugar un diálogo entre dos interlocutores. A diferencia de un diálogo entre seres humanos hay algunas particularidades en la comunicación entre el ser humano y la máquina. Este tipo de diálogo deroga diversas reglas de la conversación humana y las sustituye por otras.” Seguidamente señala esta autora (2003: 3 - 4) que, transferidos los aspectos de la comunicación humana, como la tolerancia con respecto a los errores, la negociación del significado, y las posibilidades de las acciones lingüísticas: casi ilimitadas, a la interacción entre el ser humano y la máquina, hay que constatar algunas diferencias:

* El ordenador es absolutamente intolerante con relación a los errores. El más pequeño error está sancionado: el programa no ejecuta la acción pedida. El usuario tiene que teclear su clave de acceso sin error, porque, si no lo hace así, el software no es capaz de identificarlo como usuario autorizado. El ser humano, en cambio, trata los errores de manera mucho más flexible y, a pesar de todo, es capaz de decidir correctamente.

* Igualmente, no es posible negociar un significado con el ordenador. Hay sólo correcto o falso. Si bien hay programas que saben “aprender”, no obstante también este “aprender” está basado en algoritmos lógicos. Numerosas investigaciones científicas han llegado a la conclusión de que el aprendizaje humano no se deja reducir a tales algoritmos. El radio de acción del ordenador está restringido a los datos introducidos por el ser humano y a las deducciones lógicas de estos datos. El significado está determinado a priori y no es negociable.

Por tanto, ha quedado claro que si yo he podido conversar con otros usuarios a través del chat se ha debido a que el proceso para acceder a él ha sido tolerado por mi ordenador: la clave de entrada de mi nick (o apodo) al IRC, así como todas las acciones posteriores requeridas hasta llegar a los canales, fueron correctas; la máquina, el programa, teniendo en cuenta los datos introducidos por el informático y las deducciones lógicas de dichos datos, “aprende” que cuando yo introduzca una determinada secuencia de números y /o letras, tendré acceso a todo su universo de posibilidades, donde, nuevamente, habré de operar correctamente, sabiendo que la acción pedida al programa (como por ejemplo ingresar en el canal #murcia_gothic) no tendrá su efecto si cometo el más pequeño error (no tecleo “#” – distintivo que se adhiere al nombre de todo canal del IRC, como la @ al correo electrónico -, o en lugar de guión bajo acabo pulsando “-“).

En definitiva, la comunicación entre el ser humano y la máquina está restringida fuertemente en comparación con la comunicación entre seres humanos, y resulta necesario establecer una serie de convenciones con las que trabaja el software y que el usuario ha de conocer para que el ordenador facilite su trabajo de verdad en lugar de poner nuevos problemas. A lo largo del desarrollo de software se han impuesto algunas convenciones que facilitan al usuario el manejo del software a pesar de los inconvenientes descritos del ordenador. Se pueden distinguir los siguientes sectores: la lengua, que será tratada a la hora de hablar de la microestructura (apartado 4) de mi texto, la representación de la información, la navegación y la interacción, y la tramitación de datos (2003: 4), sectores que cobrarán protagonismo en el capítulo dedicado a la superestructura, capítulo que comienza ya.

4. Superestructura

El hipertexto (o el corazón de Internet)

De igual manera que, por ejemplo, ante un fragmento de El conde Lucanor, para empezar tendría que ubicarlo en el universo de la obra, así como hablar de la misma, de su autor, año, género al que se adscribe, etc..., ante una conversación de chat, que no es más que una letra entre un texto casi infinito, habré de operar de la misma manera pero con un marco superestructural mucho más complejo y abstracto. Así, el hipertexto ha de ser referencia obligada en este punto.

Definiciones

Teniendo en cuenta que el diccionario de la RAE afirma que el prefijo hiper aporta los sentidos “por encima de” y / o “exceso” a la palabra de la que forma parte, podríamos decir que el hipertexto es una unidad situada por encima del texto o que excede de alguna manera los límites por él ofrecidos.

El dramaturgo Charles Deermer (1994: 1-2 y 5) nos dice sobre esta particular unidad:

“Es texto visto de otro modo, un nuevo de tipo de texto (...) Es dar opciones al lector. <<¿Qué quieres leer ahora?>> Esta pregunta aparece una y otra vez (...) Es más que una palabra tras otra, de principio a fin, sin variaciones permitidas. El hipertexto es como el sistema nacional de carreteras y autopistas. Hay muchas formas de llegar del este al oeste, dependiendo de si tenemos prisa, de qué tipo de paisaje queremos ver, de qué puede inducirnos a desviarnos en cada momento... El hipertexto es una red de posibilidades, de experiencias de lectura. El hipertexto es como la vida misma, lleno de elecciones y consecuencias, lleno de caminos que se desvían. El hipertexto es el lenguaje de la exploración y el descubrimiento, y por eso es perfecto para convertirse en la lengua materna de la Era de la Información. Tanto para escritores como para lectores, es posible que el hipertexto defina lo que quiere decir alfabetización en el siglo XXI.”

Por su parte, Juan Luis Cebrián (1998: 48), más preciso y técnico, lo describe como:

“Documento que contiene textos y elementos de multimedia, con enlaces asociados que permiten conectar con otras partes del documento o con otros documentos situados en cualquier punto de la red”.

Son muchas otras las definiciones existentes sobre el hipertexto, pero en todo caso todas coinciden en señalar que estamos ante una redimensionalización del concepto tradicional de texto (Antonio M. Bañón Hernández, 1999: 2).

Un poco de historia: al principio Bush y Nelson crearon el hipertexto...

El término “hipertexto” fue acuñado por primera vez en 1965 por Theodor H. Nelson para definir el sistema Xanadu (ver más adelante tabla de los principales hitos en la historia y desarrollo de hipertextos), quien pasó a designar bajo esta expresión un tipo de texto electrónico, una escritura no secuencial que, mediante la existencia de una serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos (links), permite al usuario establecer una multiplicidad de itinerarios de acceso y ampliar de modo significativo superiores posibilidades de lectura en una pantalla interactiva. Así, en 1981, en Literary Machines, obra en la cual resume y conceptualiza el sistema Xanadu, dice Nelson (1981: 2):

“Con hipertexto, me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos, que forman diferentes itinerarios para el usuario”.

Anteriormente a la acuñación del término, en julio del año 1945, el concepto había sido desarrollado por Vannevar Bush en un artículo publicado en la revista Atlantic Monthly titulado Cómo podemos pensar. En él, a partir del diseño de la nueva arquitectura filosófica y técnica del nuevo mundo del ciberespacio y de los ordenadores, trazaba un paralelismo interesante entre el funcionamiento de la mente humana mediante asociación de ideas y el hipertexto, que sigue también esa tendencia natural a la “selección por asociación”, al no seguir un hilo único y lineal.

Ha sido a comienzos de la década de los noventa cuando el hipertexto se ha convertido en el instrumento interactivo de comunicación entre los hombres permitiendo una velocidad de navegación y asociación entre los contenidos, superior a la alcanzada por la inteligencia humana, hecho que modifica los procesos cognitivos, de aprendizaje, de comunicación, etc. La siguiente tabla (Adelaide Bianchini, 2000: 10 - 11) muestra los principales hitos en la historia y desarrollo de hipertextos:

|

Año |

Sistema |

Autor |

Hito |

|

1945 |

MEMEX |

Vannevar Bush |

Dispositivo basado en microfichas |

|

1965 |

XANADU |

Ted Nelson |

Primero en acuñar el término "hypertext" |

|

1967 |

Hypertext Editing |

Andy van Dam |

Primer sistema hipertexto en funcionamiento |

|

1968 |

oN Line System |

Doug Engelbart |

Sistema hipertexto con manipulación directa |

|

1978 |

Aspen Movie Map |

Andrew Lippman (MIT) |

Primer sistema hipermedio en funcionamiento |

|

1985 |

Intermedia |

Yankelovich et al |

Se utiliza el concepto de ancla y red |

|

1986 |

GUIDE |

OWL |

Primer producto para autoría de hiperdocumentos |

|

1987 |

HyperCard |

Apple Computer, Inc. |

Producto entregado con cada Macintosh |

|

1987 |

Hypertext '87 |

University of North Carolina |

Primera conferencia auspiciada por la ACM para el tratamiento de la tecnología hipertexto |

|

1991 |

World Wide Web |

Tim Berners-Lee, CERN |

Proyecto para llevar la tecnología hipermedia en Internet |

|

1993 |

Mosaic |

NCSA |

Navegador gráfico para el WWW |

Hipertexto, e hipermedio, en Internet

Hoy en día, como señala Charles Deermer (1994: 3), la más exitosa aplicación del hipertexto es la World Wide Web (literalmente: “tela de araña mundial”) en Internet. “Internet” es el término utilizado para describir una red mundial de ordenadores que están organizados bajo un protocolo estándar, que permite acceder a información almacenada en bases de datos y servidores de todo el mundo desde casa o la oficina.

Hay muchas formas de organizar la información en Internet. La más popular y que más ha crecido es la “World Wide Web”, una red hipertextual que reúne información disponible en muchos puntos distantes. El sistema se organiza desde la “home page” (“página-casa”) individual, que sirve como guía de contenidos para el universo Internet. Después de conectar una “home page” con otra página en un lugar diferente, se puede de nuevo conectar con cualquier otra página del sistema, etc..., creando una inmensa red de conexiones entre todos los puntos de información por todo el ciberespacio de Internet. En otras palabras, en lugar de tener acceso sólo a la información del servidor particular al que se está conectado, la www permite las “conexiones horizontales” también con otros lugares. Es más, en la práctica las conexiones se hacen entre documentos en cada servidor. En lo que se refiere a recuperación de información, la World Wide Web le pone a uno el mundo literalmente al alcance de las manos (1994: 3-4).

El hipertexto ha sido definido como un enfoque para manejar y organizar información, en el cual los datos se almacenan en una red de nodos conectados por enlaces. Los nodos contienen textos y si contienen además gráficos, imágenes, audio, animaciones y video, así como código ejecutable u otra forma de datos, se les da el nombre de hipermedio, esto es, una generalización de hipertexto (Adelaide Bianchini, 2000: 3).

Considerando cómo se representa el conocimiento humano, el hombre opera por asociación, saltando de un ítem al próximo, en forma casi instantánea. El paradigma hipermedia intenta modelar este proceso con enlaces entre pedazos de información contenidos en nodos. A diferencia de los libros impresos, en los cuales la lectura se realiza en forma secuencial desde el principio hasta el final, en un ambiente hipermedial la “lectura” puede realizarse en forma no lineal, y los usuarios no están obligados a seguir una secuencia establecida, sino que pueden moverse a través de la información y hojear intuitivamente los contenidos por asociación, siguiendo sus intereses en búsqueda de un término o concepto. En la figura, a continuación, se representan el estilo secuencial, el jerárquico, el reticulado y el hipermedio (Adelaide Bianchini, 2000: 3-4):

|

|

|

|

|

|

¡Quiero ser “hipertextonauta”!

Para la realización del viaje hipertextual, o hipermedial, ya sea por las inabarcables calles, caminos, autopistas, cruces, de Internet, o a través de nuestro propio ordenador, de algún programa, se necesita, claro está, unos conocimientos, unas herramientas que permitan asegurar el éxito de ese viaje del ser humano a través del mundo virtual. Vuelvo a recuperar el interfaz de usuario y lo que supone su concepto: la acentuación de la comunicación entre el ser humano y la máquina, una comunicación que difiere de la dada entre los hombres, en tanto la primera está restringida fuertemente en comparación con la segunda, siendo necesario establecer convenciones con las cuales trabaja el software, convenciones que el usuario tendrá que conocer para que el ordenador le facilite el trabajo en lugar de entorpecerlo.

Así, cuando yo me conecto a Internet, pincho el icono del IRC, introduzco la clave de entrada de mi nick, y accedo a mis canales favoritos, y pongo música (ficheros mp3) en ellos, y abro un privado a uno u otro usuario, y les envío un archivo de texto, o de imagen, es, como decía, porque me estoy comunicando con el ordenador, con el programa, porque conozco su “idioma”: conozco el interfaz de usuario pertinente, las convenciones que me facilitan el manejo del software. En este sentido, cabe hablar de los siguientes sectores señalados por Weis (2003: 7-8 y 10):

* La representación de la información: es la manera como se presenta la información en la pantalla y la forma en que se organiza. Estas informaciones pueden ser textos, formularios, listas, tablas, fotos, diagramas e ilustraciones. Elementos como la escritura y los colores tienen una función de refuerzo para facilitar al usuario la orientación y la legibilidad de la información. Vale lo mismo para los iconos. Todos estos elementos deben tener un significado y hay que utilizarlos siempre con este significado. Para organizar la información se utilizan normalmente las estructuras de árboles y listas. Otro elemento importante de representación son las ventanas. Si el usuario trabaja con aplicaciones diferentes, es útil que tenga varias ventanas a su disposición para que no haya que arrancar cada aplicación cuando se la utiliza de nuevo. Para la organización del interfaz de usuario es importante definir reglas cuando una información o una aplicación aparece en una nueva ventana o cuando se recomiende un cambio de página. La siguiente imagen muestra cómo se representa la información en el IRC (en realidad se trata de Ircap, un script del IRC, como se explicitará al hablar de dicho programa), concretamente una vez hemos entrado en un canal (ventana que sobresale de las otras):

* La navegación y la interacción: La conducción del usuario dentro del programa es una tarea fundamental. Se necesita una serie de elementos de navegación que el usuario tiene que conocer y comprender para trabajar con el programa. Dichos elementos normalmente tienen aspectos lingüísticos y gráficos. Hay que tener en cuenta igualmente que la evolución de un concepto consistente de navegación es inevitable. Además hace falta un plano para la conexión en red (reticulación) de los diferentes estados del software. Un software basado en la tecnología de la Web funciona igual que un sitio Web, como un hipertexto: informaciones que están representadas en una red dentro de la cual el usuario puede navegar. En general, hay tres posibilidades de organización de la navegación:

Hiperenlacesà Palabras azules subrayadas o frases conducen como en un sitio Web a una nueva página. De ahí que en este trabajo, las direcciones electrónicas referidas aparezcan subrayadas y en azul; así, si estoy conectado a la Red y pincho sobre ellas, ese hiperenlace me llevará a la página de Internet correspondiente. De igual manera que en el canal del IRC donde tiene lugar la conversación que presento para este trabajo (#murcia_gothic), a veces ocurre que en su topic (frase alterable que figura en el encabezado del canal y que es escrita por sus operadores, estos es, los creadores, jefes, o usuarios registrados, del canal) se refiere algún que otro hiperenlace, el más significativo sin duda: la dirección electrónica del canal, la página oficial (www.murcia-gothic.tk).

Menú desplegable de accionesà Este menú permite una selección entre opciones diferentes y que pueden conducir a una nueva página. Las llamadas pestañas son una alternativa que se encuentran como ayuda de navegación y de estructuración. El IRC ofrece un rico menú desplegable de acciones, donde se puede, pinchando la pestaña correspondiente, desde elegir el color del nick, o entre varios formatos de escritura (color, tipo de letra, adornos...) a la hora de ejecutar un fichero mp3 en un canal, hasta “dar / quitar op”, pestañas usadas por los operadores del canal para dar o quitar la @, el signo de estos operadores (y que aparece delante del nick), a un nuevo usuario de canal.

Botonesà Sirven para desencadenar órdenes que también pueden conducir a un cambio de página. Contienen textos o iconos. Así, por ejemplo, el IRC cuenta con un botón que es el icono de un reloj, y que se pincha cuando el usuario se ausenta del programa: es el modo away.

* La tramitación de datos: Las funciones estándares para la tramitación de datos como “nuevo”, “almacenar”, “tramitar”, “eliminar” y “buscar” son realizadas a través de formularios y botones. Se añade a éstas la función “mover”, por ejemplo, cuando se intenta mover un documento a otro archivo. En efecto, en el IRC, mediante los formularios y botones pertinentes, podemos, por ejemplo, almacenar los nicks de aquellos usuarios que nos interesen, así como sus datos y anotaciones personales que uno quiera hacerles, en la “libreta de direcciones”. Como también podemos eliminar a ese usuario de nuestra libreta. Otra función bastante clara de tramitación de datos por parte del IRC es el envío y recepción de archivos (de música – mp3 -, de imagen, de texto) a otro usuario. La nueva información recibida se almacenará en la carpeta de archivos recibidos (Dcc).

El IRC (o el nuevo realismo mágico...)

Tras la explicitación del marco principal del particular relato que presento, del cuento base sin el que no serían posibles todos los demás, llega el turno ahora de otro relato, otro nivel, inmerso en dicho marco, y en donde la ubicación de mi texto se hará más clara. De hecho ya en el apartado anterior (en ese marco principal), en su epígrafe final, he comenzado a acotar este recorrido del que vengo hablando, tomando al IRC para ejemplificar los sectores que se distinguen dentro de un interfaz de usuario.

La exposición de sus siglas nos ofrece un primer acercamiento: Internet Relay Chat, esto es: charla interactiva en Internet. El IRC lo sitúa David Crystal (2002) dentro de los llamados grupos de chat síncronos. El lingüista (en este caso electrónico) distingue entre grupos de síncronos y grupos asíncronos, dependiendo de si la conversación se desarrolla en el mismo momento en el que se escribe o si los mensajes se envían a un servidor que distribuye los textos sin que se asegure, ni mucho menos, una respuesta inmediata. Ello le lleva a afirmar: “De las dos situaciones, son las interacciones síncronas, como veremos, las que dan lugar a una innovación lingüística más radical, que afecta a las convenciones básicas de la oralidad y la escritura tal como se comprenden tradicionalmente” (2002: 155). Pero no adelantemos acontecimientos, el asunto lingüístico, lo que ocurre con la lengua o deja de ocurrir en la pantalla de un ordenador, la ciberhabla en la Red en general, y en el chat en particular, es cometido de la microestructura.

Otra hecho que resalta Crystal es que al poder establecerse conversaciones entre numerosos actores y sobre varios temas al mismo tiempo, unido a las limitaciones técnicas, se pueden generar asimetrías y discordancias en el establecimiento de los turnos y, por tanto, en el desarrollo coherente de los temas; además, propicia un mayor uso de elementos de carácter fático (2002: 178-181). Pero nuevamente me estoy adelantando, por cuanto todo ello es tema de la macroestructura de mi texto. Me centraré ahora brevemente en cuestiones más técnicas respecto al Internet Relay Chat.

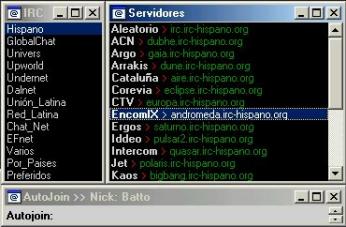

Ocurre que dentro de los grupos de chat síncronos también hay que establecer una división por cuanto algunos sistemas se han diseñado para facilitar la comunicación entre únicamente dos usuarios (Unix – o UNIX – Talk es un temprano ejemplo); otros sistemas, entre varios usuarios: es el caso del IRC. El usuario se conecta con uno de los servidores de la Red IRC,como muestra la siguiente ilustración:

Y, una vez conectado con el servidor, entra en cualquiera de los canales que ofrece cada red de chat, dedicados a un tema particular y prefijado cada uno de ellos por el símbolo de la almohadilla #. Algunos de estos canales se identifican con el nombre de un país (#gb), otros, por el grupo de edad al que pertenecen (#25), y otros, por intereses comunes. El #murcia_gothic, como ya he dicho, canal donde tiene lugar la conversación que presento, se adscribe a este último tipo de canales. Las grandes redes como Efnet, Undernet, IRCnet o DALnet poseen miles de canales y conectan regularmente a decenas de miles de personas, cada una de las cuales posee un apodo (nickname o nick). También existen muchas redes locales o de tamaño medio. Cualquier usuario puede crear un nuevo canal y convertirse en su operador (operator = op): los operadores tienen control total sobre su canal y deciden quién puede entrar y quién queda excluido (banned). Al igual que Talk, es un medio donde se emplea únicamente el texto, pero al contrario que Talk, permite tanto la comunicación privada entre solamente dos usuarios (que pueden o no estar en el mismo canal), como las comunicaciones públicas (donde cada una de las personas del canal propio puede ver lo que las demás escriben). Además, puede o no haber moderador (2002.: 177-178).

La ilustración anterior ofrecía la variedad de redes de chat y de servidores de que dispone el IRC (en realidad servidores son más, ya que como se observa, la lista contiene más de lo que una imagen puede mostrar). La red que yo uso y da cabida a mi texto es el IRC-Hispano, precisamente la marcada en la ilustración, y el servidor: iddeo.

Para acceder a la Red IRC sólo se necesita un programa cliente. Los hay para todos los sistemas operativos. En Windows el más conocido es el mIRC (descargable en www.mirc.com). Por otro lado, existen una serie de programas llamados script que modifican y adaptan al mIRC. El más conocido y de uso más extendido es el IRCap, el cual ofrece muchas facilidades y funciones para el IRC-Hispano. Usuario de dicho script, puedo dar fe de ello.

5. Macroestructura

El canal que sirve de marco a mi conversación es el canal de interés común: #murcia_gothic. Tras haber penetrado en los marcos del hipertexto e Internet y del programa IRC, tras haber dejado atrás sendos relatos, llego ahora al nivel donde se desarrolla mi texto, lo ubico definitivamente. Me enfrento en este punto, por fin, a su espacio, sus “personajes”, y a la conversación mantenida por éstos.

#murcia_gothic

Efectivamente, este es un canal de interés común: somos un grupo de usuarios, pero ante todo personas, de Murcia y que nos apasiona todo lo relacionado con la cultura gótica, en especial la música (lo que no impide que otros usuarios que no sean de Murcia y / o no compartan nuestra afición puedan tener acceso al canal, siempre y cuando, como en todos los canales, se respeten las normas).

Anteriormente hablé del script Ircap, uno de los programas que modifican y adaptan al mIRC (el programa cliente del IRC más conocido en Windows), y que ofrece muchas facilidades y funciones para el IRC-Hispano. Efectivamente así es, y quizá una de esas funciones más sobresalientes es la de poder ejecutar en los canales, escuchar, ficheros de música mp3. Pero no sólo es el hecho técnico, puesto que detrás de él podemos hallar implicaturas sociales: normalmente cuando un usuario pone en un canal una determinada canción de un determinado grupo, queda en suspenso, ilusionado, a la espera de que otro usuario aplauda su elección, estableciéndose así muchas de las conversaciones que tienen lugar en la Red IRC. Está claro que, al menos preferentemente, la música que se ejecuta en el #murcia_gothic está íntimamente relacionada con dicho canal. En la conversación tenemos ocasión de comprobar como, por ejemplo @BLADiE - (30) y (166) - y @Page_esta_away - (86) y (175) -, hacen gala de sus mp3´s (si bien merkerk – (101) –, no ejecuta ningún mp3, pero nos informa mediante texto resaltado, logrado gracias al comando “/me” que permite expresar textualmente la emoción, de que escucha esa canción, con ese título tan sugerente), sin embargo nadie se hace eco de ellos, porque se está siguiendo una conversación (la que tiene lugar en el canal, y / o en otros), y / o se está en otros lugares de Internet, amén de que la rutina no casa con la sorpresa.

Otra de esas ventajas que ofrece IRCap es la señalización de la ausencia de un usuario cada cierto tiempo, con la opción de añadir cualquier frase que éste crea oportuna; así merkerk – (125) -, nos indica su ausencia, y añade ese “escandaloso” axioma. En ocasiones el usuario redunda en la información de su ausencia (si ha activado el botón de away) al indicarla en su nick, como es el caso de @Page_esta_away, si bien eso de que no está, como vemos, es un decir.

“Personajes” (interlocutores)

En este espacio, entorno, como se ve, preferiblemente, o en principio, monotemático, interactúan una serie de “personajes”, interlocutores, que hablan, discuten, se ríen, lloran, se adoran, se odian, incluso algunos se enamoran. Y todo esto, como en la vida misma, en el cara a cara, ¿se halla regido por esas máximas conversacionales, instauradas por el filósofo H. P. Grice, que estructuran el uso cooperativo y eficiente del lenguaje? La máxima de calidad (“intente que su contribución sea verdadera2), la máxima de relevancia (“haga que su contribución sea relevante”), la máxima de cantidad (“haga que su contribución sea todo lo informativa que requiera el propósito del diálogo. No haga que su contribución sea más informativa de lo necesario”), y la máxima de manera (“sea claro”). La asunción, o violación, de estas máximas, nos pueden servir de mucho a la hora de indagar en la personalidad de nuestro interlocutor, así como a la hora de orientarnos en la valoración de los enunciados (así por ejemplo, a las personas que hablan mucho, se les puede decir – con muchos sinónimos – que se callen) (David Crystal, 2002: 63-64).

Sí. Pero como señala Crystal (2002: 64 y 66): “No es fácil trabajar sobre lo que ocurre en el mundo de Internet. Parte de la dificultad reside en el anonimato inherente al medio electrónico (...) En Internet coexisten, por tanto, numerosas ideas sobre la verdad, que entran a menudo en conflicto y que abarcan desde la total apertura de intenciones hasta la complicidad en el juego de mantener la trampa. Como expone Patricia Wallace, al referirse a la ausencia de referencias prosódicas y cinéticas en la ciberhabla: “El hecho de que sea tan fácil decir una mentira y salir airoso de la misma – siempre que podamos vivir con el engaño a nosotros mismos y el daño que podamos causar a otros – es un rasgo significativo de Internet”. Por supuesto, es posible vivir hasta sus últimas consecuencias una mentira o una fantasía, y conforme a este principio operan los mundos virtuales e interactúan las personas que participan en los grupos de chat. Pero no es fácil en absoluto mantener una presencia coherente a través del lenguaje en un mundo donde las numerosas interacciones se producen bajo presión, donde los participantes cambian con frecuencia sus nombres e identidades (148 – 164), y donde puede desecharse arbitrariamente el principio de mutua cooperación. Digámoslo de otra manera: cuando usted ve un enunciado en Internet, a menudo no sabe cómo tomárselo, porque no sabe a qué conjunto de principios conversacionales obedece”.

Yo, de alguna manera una omnisciencia ante la conversación que expongo, ya que al menos conozco (y a algunos / as fuera de la pantalla y el teclado) a la mayoría de los “personajes” de la misma y tengo cierta experiencia en el medio, me atrevo a afirmar que todo lo que ocurre en torno a XeS, @BLADiE, @clau, @Page_esta_away, Lady_vamp (se aprecia solamente su entrada al canal: su intervención en la conversación, como en mi caso, es nula), merkerk, @|Anillo|, @NANDO-SKINHEAD, e @i-griega (tras haber dejado su nick de ausente: griegaZzz), la interacción entre estos interlocutores no posee, al menos de una manera a tener en cuenta, esa complicidad en el juego de mantener la trampa de la que habla Crystal, y cierto principio de mutua cooperación sí creo que se da.

@BLADiE y XeS son los protagonistas principales de mi texto, al menos lo son en su mayor parte, hasta que termina la secuencia que llevan a cabo. Podríamos decir que los intercambios entre ambos (1 – 119), constituyen una primera parte de la conversación que ofrezco, además de coincidir dicha primera parte, como se verá, con la primera de las dos interacciones del texto; teniendo una segunda (120 - hasta el final) con una mayor presencia de usuarios: @|Anillo|, el propio @BLADiE, merkerk, @clau, @Page_esta_away, el propio XeS, @NANDO-SKINHEAD, e @i-griega, y por tanto, el caos, los solapamientos, son más acusados que en la primera, donde @clau, sobre todo, y @Page_esta_away, intervienen en momentos puntuales, dejando finalmente el protagonismo al operador-jefe @BLADiE y al novato en el canal: XeS, de ahí la ausencia de la @ en su nick. Dicha ausencia puede darnos alguna clave al respecto del devenir de sus intervenciones: ser nuevo en un canal, como en cualquier sitio, ante gente que no has visto nunca o no conoces muy bien, gente que además tiene un cierto rango en ese lugar, impone, qué duda cabe.

Conversación

Cuando hablaba sobre el IRC, ya adelanté las observaciones de Crystal a propósito de lo que supone una conversación en un chat síncrono, esto es, que al poder establecerse conversaciones entre numerosos actores y sobre varios temas al mismo tiempo, unido a las limitaciones técnicas, se pueden generar asimetrías y discordancias en el establecimiento de los turnos y, por tanto, en el desarrollo coherente de los temas; además, propicia un mayor uso de elementos de carácter fático. No quisiera escudarme en las palabras de Crystal, pero lo cierto es que se trata de una realidad evidente y tangible, como ya he señalado anteriormente refiriéndome a la conversación de mi texto, donde, por cierto, ya asumo un primer acercamiento estructural a la misma.

Quise escoger un fragmento de vida del chat, de mi canal, lo más que se pudiera acercar a una obtención más o menos clara de un tema, o temas, teniendo en cuenta lo señalado antes. Empieza dicho fragmento in media res; los “personajes” ya estaban sobre el “escenario”, ya se han saludado (o no) a su entrada al canal, no hay ningún tipo de técnica introductoria; otros llegarán con el paso de la “obra”. No hay, pues, secuencia de apertura; nos hallamos en el cuerpo de una interacción, el que parte del acto de habla de XeS (1), mediante dos intervenciones: su pregunta (intervención iniciadora), y su disculpa por la interrupción de la conversación que anteriormente se estaba produciendo. Acompaña su acto de habla con un gesto escrito: “X-DD”, en realidad una variante o deformación del emoticón estándar que representa la “risa”: “XD”. Sin embargo, sí hay secuencia de cierre (167 – 178): @BLADiE se despide del canal, respondiendo algunos miembros a la despedida, aduciendo su irónico motivo de que se va “a salvar el mundo una vez más”, y justo ahí hice que acabara el fragmento.

Volviendo sobre la pregunta de XeS: tendrá eco en las intervenciones reactivas de @BLADiE, que responde directamente (2), y de @clau (4), que lo hace indirectamente, añadiendo en el acto de habla siguiente (5) un emoticón (este, variante o deformación del estándar “:_)“, representa una cara llorando de emoción). E indirectamente, propiciará la apertura de un nuevo intercambio, por cuanto al afirmar que prefiere “ir al MM” (Metal Manía, un macro-concierto de grupos de heavy-metal), no así “al piorno” (otro macro-concierto de las mismas características que el anterior), el punto de mira de la conversación pasa a ser “el MM”: ahora Xes (10) le pregunta a @clau cuándo es dicho concierto, y poco después (17 – 18), @Page_esta_away, adelantándose a la respuesta de @clau (20), entra en la interacción, en la secuencia, en el intercambio, para desaparecer y no volver a entrar en la conversación (129) hasta su segunda parte, como apunté antes en ese primer acercamiento estructural al mismo. Sin embargo, la secuencia, que es una unidad dialogal de rango medio constituida por un bloque de intercambios de número indeterminado que se relacionan entre si porque tienen un alto grado de coherencia (Igualada Belchí, curso 2003/2004: apuntes de sus clases de Aspectos Pragmáticos del Español), permanece: el tema de la música, de los conciertos, mantiene una cierta coherencia en la conversación.

Pero sí vemos claro cómo se producen esas asimetrías y discordancias en el establecimiento de los turnos de las que Crystal habla: mientras que @clau ha iniciado ese nuevo intercambio, @BLADiE (6) aún está contestando a la pregunta de XeS (3) de por qué no va “al piorno”, el cual acaba hallándose en medio de dos intercambios: el que tiene con @BLADiE (7 – 9), y el que va a iniciar con @clau (10). La insistencia de @BLADiE por no querer ir al concierto (12 – 14) ante la insistencia de XeS por demostrarle que el concierto puede ser una excusa porque al fin y al cabo “es fiesta” (7 – 9), propicia esa primera parte antes comentada (1 – 119), en la que estos dos interlocutores cobran protagonismo: partiendo de la pregunta de quién iba “al piorno”, llegan, quedándose solos en él, a un tema concreto, como es el de la ética musical: música (con sus tópicos incluido: (46 – 56)) hecha mediante instrumentos clásicos v´s hecha mediante ordenador (57 – 119).

Lo cierto es que no es muy corriente poder hallar secuencias tan claras y duraderas. En la mayoría de los casos ocurre más bien lo que en la segunda parte del fragmento, en la segunda interacción (120 – hasta el final). Una vez XeS ha sucumbido (cabe preguntarse qué papel ha desempeñado en ello, como antes dije - pág. 21 -, el ser un novato del canal “enfrentándose” a un operador-jefe) ante los bien expuestos, y objetivos, argumentos de @BLADiE, tras una serie de intercambios donde creo que, en general, para tratarse del chat, los principios de cooperación conversacionales han sido bien llevados a cabo (como ya anteriormente señalé - pág. 20 -, aunque si bien allí me he referido a todo el conjunto de la conversación: en esta primera parte, pues, se hacen más evidentes), se produce la entrada en el canal de su fundador (120): @|Anillo|.

La secuencia de apertura en esta segunda parte, e interacción, de la conversación es bastante clara, y además amplia (122 – 132). Tras ella entramos en el cuerpo de esta interacción, en una serie de secuencias hasta que @BLADiE sella, junto a @i-griega y @clau (167 – 178), entre ironías, risas contestatarias, y emoticones de beso (“:*”), la secuencia de cierre, y acaba la interacción, el fragmento, la conversación que presento (178). En esta parte puedo constatar hasta tres secuencias: la primera (133 – 142), en donde puedo hacer gala de esa omnisciencia que antes comentaba, y por eso sé que esa “media botellita de ron” de la que habla @Page_esta_away, y que @|Anillo| le regala, es la que le sobró a éste en la última “kdd” (quedada) que hicimos los miembros del canal; la segunda (143 – 147), en donde el intercambio entre los mismos protagonistas anteriores hace referencia al acabose de un fin de semana y a la mentalización para afrontar la cuesta semanal; la tercera (148 – 165), donde tiene lugar la referencia al desafortunado nick @NANDO-SKINHEAD por parte de @|Anillo|; secuencia esta donde, al contrario que las anteriores, intervienen más de dos interlocutores por la intervención de XeS. Por último, esa secuencia de cierre, con la que termina esta segunda interacción, en la que @BLADiE tras despedirse abandona el canal y cierra, junto a Kafka, mi texto.

6. Microestructura

Dejando atrás el núcleo central de este estudio, y bajando aún más, me encuentro con el lenguaje de mi texto: con la ciberhabla. Varios aspectos entrarían en liza:

Los tecnoletos o lenguajes técnicos y científicos

En el conjunto de las variedades que presenta cada lengua, distinguimos aquellas que nacen por la sola existencia de un grupo humano que se sirve de ellas como elemento de identificación (de distinción y de afirmación, de pertenencia al grupo), esto es, los sociolectos, de aquellas otras que surgen como código preciso de comunicación, generalmente entre especialistas, en base a una materia determinada. Este es el caso de los tecnolectos (Carlos Duarte I Montserrat, 1991: 1).

En el apartado 1, al respecto del interfaz de usuario, en su final me referí a las convenciones que facilitan al usuario el manejo del software, a una serie de sectores (tres de ellos explicitados en el apartado de la superestructura) que al respecto entraban en juego. Hay que volver, pues, sobre Weis. El idioma, nos dice, es el medio de comunicación más importante con el usuario. Los contenidos lingüísticos para el programa de software están previstos por el programador. A través de la lengua, los contenidos son presentados al usuario y, a través de la lengua, se realizan muchas interacciones entre el programa y el usuario. Una parte importante es la terminología. Ésta se compone de dos campos: del vocabulario técnico del ordenador y del vocabulario técnico del contenido de la aplicación. El vocabulario del ordenador es conocido por los usuarios que están familiarizados con el medio. Se trata, por ejemplo, de palabras como “ventana”, “hiperenlace”, “navegar”, etc. En cuanto al segundo campo, el objeto del programa, se supone que el usuario conoce el vocabulario porque es su campo de trabajo (Weis pone de ejemplo la contabilidad, yo he de poner el “trabajo” del chateo). En cambio, hay que tener en cuenta que la terminología está integrada correctamente dentro del programa (2003: 5).

Así, todos los usuarios de un programa, todos los interlocutores protagonistas de mi conversación han, hemos de manejar, un mínimo de tecnolecto si queremos aspirar a estar “ahí”. Si bien, una vez se entra en la interacción, los interlocutores de un chat no hacen gala de ningún tipo de lenguaje científico o técnico, salvo contadas excepciones (no es el caso de mi texto), en que se remite, por ejemplo, a los bots, o al lag (tiempo transcurrido desde que un usuario escribe su mensaje hasta que el programa lo muestra en pantalla).

El lenguaje electrónico: ¿oralidad o escritura?

La oralidad transcurre dentro de unos límites temporales, es espontánea, cara a cara, socialmente interactiva, sin apenas estructura, inmediatamente revisable y rica prosódicamente. La escritura se da dentro de unos límites espaciales, está constreñida, carece de contexto visual, es comunicativamente factual, posee una estructura elaborada y es gráficamente rica. ¿Dónde queda la ciberhabla en relación con estas características? (David Crystal, 2003: 39).

Hemos de tener en cuenta, como bien apunta Crystal, que no todas las situaciones “se hablan” igual. “Escribimos” e-mails, no los “hablamos”, pero los grupos de chat son para “chatear” y las personas “hablan” realmente unas con otras. Mi texto ha dado fe de ello. Pero hay grandes diferencias entre la ciberhabla y la conversación cara a cara, aun en aquellas situaciones electrónicas más próximas al habla. Por ejemplo: la falta de una respuesta simultánea. No hay forma de que el receptor pueda reaccionar a nuestro mensaje mientras lo escribimos con el teclado porque, obviamente, no sabe que va a recibir un mensaje hasta que el texto llega a su pantalla. De igual forma, no hay modo de que un participante tenga idea del impacto que ha causado su mensaje mientras está escribiéndolo, si se ha entendido o si requiere una aclaración. No hay forma técnica (en la actualidad) que permita al receptor enviar un equivalente electrónico del gesto de asentimiento simultáneo, un “aha” o cualquiera de las demás reacciones gestuales que desempeñan un papel tan fundamental en una interacción cara a cara (2003: 43-44).

Así, cuando XeS (95) escribe su “uhmm”, ese gesto de seguimiento de la conversación, de reflexión ante las palabras de @BLADiE (91 – 94), ha sido una vez han terminado dichas palabras de llegar a la pantalla, y no mientras que @BLADiE las estaba escribiendo en su teclado, el cual tampoco puede advertir qué sensación está produciéndose en XeS a la vez de su escritura.

Una postura ecléctica es la que tomaremos. Y esta es precisamente la que toma Crystal cuando dice: “El habla de la Red es algo completamente nuevo. No se trata ni de <<escritura hablada>> ni de <<discurso escrito>>. (...). Es, en resumen, un cuarto medio. En los estudios lingüísticos, estamos acostumbrados a discutir las cosas en términos de <<oralidad frente a escritura frente a lenguaje gestual>>. A partir de ahora deberemos añadir una dimensión más a nuestros trabajos comparativos: <<lengua hablada frente a lengua escrita frente a lenguaje gestual frente a lenguaje que se transmite mediante ordenadores>> (2002: 273). Y en otro lugar de su obra: “Lo que hace que Netspeak [ciberhabla] sea tan interesante como forma de comunicación es el modo en el que se nutre de características que pertenecen por igual a ambos campos de la divisoria oralidad / escritura” (2002: 42).

¿Trasgresión o creación lingüística?

Considero que la postura en este punto del lingüista inglés que vengo siguiendo, es también acertada. Transciende y supera con creces el minimalismo retrogrado de algunas voces reaccionarias ante todo lo que parece atentar contra la norma, lo establecido, lo inmutable. Su distanciamiento de estas voces cyberescépticas, se aprecia, por ejemplo, cuando habla de las alternativas léxicas propuestas para designar el intercambio de mensajes electrónicos: “No tengo ninguna hacha de guerra estética que blandir, y pulsar una tecla adicional no va a tener ningún efecto grave en mi vida. Al final acabará prevaleciendo una norma de uso, y puede que sea un vocablo único” (2002: 97).

Esa letra adicional, y yo añadiría también esa letra de menos y esa letra sustitutiva de la esperable, de la que habla Crystal es fácilmente rastreable a lo largo de mi texto: desde el comienzo del mismo donde @BLADiE (2) en lugar de decir “no”, escribe “nop” (también está el “sip”), hasta el final del mismo, en que @clau (171) despide a @BLADiE con un “aio” en vez de “adiós”, pasando por su mismo corpus: el saludo de @|Anillo| al entrar al canal (122) y la correspondencia de @BLADiE (123), así como la misma contracorrespondencia del primero, gira en torno a un “enass” o “enas” en lugar de “buenas”, y un “ssee” en lugar de “ese”; o los “io” y “ia” de XeS (111, 117...) en lugar de “yo” y “ya”. Esta especie de neologismos, o puede que de idiotismos, para una persona acostumbrada a operar fuera del mundo virtual, es, como dice Crystal, una norma de uso, vocablos frecuentes, normales, en el medio del chat, nacidos en él y a partir de él, sin embargo ello no impide que yo, sea por “rebeldía” o por cualquier otro motivo, a veces al entrar a un canal ofrezca el “hola” o el “buenas” de siempre, o al despedirme el “hasta luego” o “adiós”.

Continuando con su postura optimista ante el lenguaje electrónico afirma: “La mayoría de los errores ortográficos no distraen del contenido del mensaje. Dada la relativa brevedad de las oraciones, los mensajes escasamente puntuados plantean pocos problemas de ambigüedad. Tampoco el receptor de un mensaje cuestiona seriamente la credibilidad de una persona que cometa errores ortográficos o que se olvide de puntuar un texto, ya que es plenamente consciente de las condiciones de ello, porque varias veces al día escribe a su vez mensajes bajo las mismas condiciones de presión” (2002: 133). Además, está claro que, cuando por ejemplo, @Page_esta_away, @BLADiE, o yo, nos enfrentemos con un examen en la Universidad, o en el caso de @BLADiE en el instituto, todas las faltas y trasgresiones que hemos podido llevar a cabo en el chat, no van a influir en nuestro uso normativo del lenguaje escrito para con dicha prueba. Sabemos distinguir el medio en el que estamos y lo que nos conviene.

Por otro lado, el lingüista inglés también señala la cuestión de la creatividad lingüística al respecto de la ciberhabla. Para él, y nuevamente soy de su opinión, la especificidad de este lenguaje (y por tanto su identificación como variedad lingüística) se sustenta igualmente en su singularidad y creatividad léxico-gráfica a la hora de elaborar los mensajes. Algunos ejemplos con respecto al léxico son la creación de neologismos, combinando dos palabras separadas para hacer una nueva (precisamente “ciberhabla” es un ejemplo claro), aprovechando prefijos tan de moda como hot-, cyber-, sufijos como –bot o –icon (“emoticón”), combinaciones con la presencia de la arroba (creo que en mi texto ha quedado suficientemente claro). Sobre la grafología distintiva menciona la libertad que se observa en el uso de mayúsculas y minúsculas (es rarísimo que cualquier tipo de intervención de un usuario en el chat comience por mayúscula; de hecho en mi texto se constata que nadie hace uso de ella al comienzo de su intervención), la revitalización de signos especiales de puntuación, como el asterisco (173, 174), o la edulcoración de las normas académicas de puntuación (fácilmente rastreable a lo largo de toda la conversación), en general.

Los emoticones (o emociones electrónicas)

Esa revitalización de los signos especiales de puntuación como el asterisco, se halla estrechamente unida a los emoticones, los que también podemos, pues, considerar como indicio de esa creatividad de la ciberhabla. A algunos de estos emoticones ya me he referido con anterioridad cuando llevé a cabo mi análisis de la conversación. Ahora me centro en ellos con profundidad.

La ciberhabla, y no suelto la mano de Crystal (2002: 49-50), carece de expresiones faciales, gestos y convenciones sobre las posturas corporales y la distancia, que son tan importantes a la hora de expresar opiniones y actitudes personales, y a la hora de moderar las relaciones sociales. Esta limitación propició la introducción de combinaciones de caracteres del teclado con el fin de mostrar la expresión de una emoción en el rostro: se escriben formando una única secuencia en línea y se colocan después del último signo de puntuación de una frase; casi todos se leen de lado y en el sentido contrario de las agujas del reloj. Los dos tipos básicos expresan actitudes positivas o negativas respectivamente (la omisión del elemento “nariz” no es más que un resultado de la velocidad de escritura en el teclado o del gusto personal):

: - ) o : ) : - ( o : (

Pero existe toda una gama y tipología de emoticones. Veamos algunos:

Volviendo sobre mi texto he de constatar sobre todo la presencia de dos, y es que éstos son los que más aparecen en las interacciones del chat: el beso “:*” (171, 173, 174), y la risa “X-D”, si bien existen deformaciones o derivaciones de este emoticón estándar (1, 9, 14, 40...); sin duda el más abundante en el chat. Otro que también tiene su presencia es el de “incoherente”: “:-S” (7). Sin embargo un emoticón como el de “ojos abiertos como platos”, o uno más que otro: “O_O” (31), “o_O” (29), o cualquier tipo de ojo que uno quiera añadir: “O_=” (37), para mi sorpresa, no figura en la lista anterior; por lo que O_O.

9. Conclusión

A falta de una bibliografía que, sin duda ha de crecer en sucesivos años, el texto electrónico en general, y el chat en particular, ha de ser una referencia obligada, ya desde el momento en que la tecnología Internet se adueñó de parte de la Realidad, en el universo del texto. Ya de por sí, la vanguardia de esta clase de texto le confiere una inmensa espacialidad, múltiples posibilidades. Porque si bien, mientras desarrollaba estas líneas he podido comprobar la existencia de una mayor información sobre los textos electrónicos, el medio interactivo del chat, sobre su lenguaje y particularidades, de lo creído al comienzo, sigue siendo evidente que no he dado con ningún material, vía Realidad, vía Internet, que, a la manera de las guías, plantillas, de los comentarios de texto de toda la vida, me hubiese llevado de la mano para llevar a cabo mi comentario del texto electrónico de mi conversación de chat.

En definitiva, constato que la Red, un lugar que crece cada día en cantidad y calidad, espera siempre ser poblado por científicos y especialistas de todas las disciplinas (ya sean psicólogos, expertos en telecomunicaciones o lingüistas), y, por qué no: por artistas de todo Arte (los cuentos, las novelas, tienen la oportunidad de crear un nuevo género – si es que no está ya instaurado - en el que la Red, Internet, el chat, combinándolo más o menos con la realidad, sea una inspiración). No en vano, ella habrá de ser, cada vez más, el vehículo de información, de comunicación, del ser humano, y entre el ser humano, y así una potente herramienta en el desarrollo de una sociedad que pretenda ser del conocimiento. El vehículo más perfecto y capacitado; el ítem ha seguir de cerca en años sucesivos, años bañados de un nuevo siglo, también milenio, años de adelantos y nuevas miras. Estamos en la era digital, y la Red, pues, es una realidad ineludible dentro de la Realidad; es el centro neurálgico que, a muchos, destina. Y que concretamente el chat puede ser un sustitutivo de la realidad más cotidiana y a la que el hombre se ha acostumbrado durante millones de años, siempre y cuando sepamos avanzar a través de su selva digital, siempre y cuando no nos olvidemos de esa realidad, y un instrumento de comunicación al que tan sólo parece faltarle poder poner en contacto a una persona de cualquier parte del mundo, con un extraterrestre. Sepamos sacarle provecho a ello, sepamos conocer a gente de todo tipo, de toda raza, de todo sexo, y sepamos salir al mundo exterior para comprobar que esa gente existe más allá de un teclado y una pantalla.

8. Referencias bibliográficas y documentos electrónicos

BAÑÓN HERNÁNDEZ, Antonio M (1999): “Hipertexto e Internet. Notas sobre su aprovechamiento en los estudios lingüísticos”, en Estudios de Sociolingüística. Sincronía y diacronía, II, Murcia, Diego Marín, pp. 61 – 88.

BELCHÍ, Igualada (curso 2003 / 2004): Aspectos Pragmáticos del Español.

BIANCHINI, Adelaide (2000): “Conceptos y definiciones de hipertexto”, en: http://www.ldc.usb.ve/~abianc/hipertexto.html.

CEBRIÁN, Juan Luis (1988): La Red, Madrid, Madrid, Taurus.

CRYSTAL, David (2002): El lenguaje e Internet, traducción de Pedro Tena, Madrid, Cambridge University Press.

DEERMER, Charles (1994): “¿Qué es el hipertexto?”, en: http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/deermer.html.

DUARTE I MONTSERRAT, Carlos (1991): “Tecnolectos y jergas”, en Lexikon der Romanistischen Linguistik, vol II, Tübingen, pp. 182 – 190.

http://www.lalinea.com/emoticon.htm

JIMÉNEZ CANO, José María (curso 2003-2004): Materiales para el comentario lingüístico de textos.

NELSON, T. H. (1981): Literary Machine (Swathmor, Pa., publicación propia).

WEBOPEDIA: Diccionario on line con preguntas sobre el mundo del ordenador. En: http://www.pcwebopaedia.com/term/u/user_interface.html.

WEIS, Uta (2003): “Aspectos lingüísticos y comunicativos del interfaz de usuario de un software basado en latecnología de la Web”, en: http://www.um.es/tonosdigital/znum2/estudios/InterfazdeusuarioUtaTonos2.htm.

|